El discurso de odio en Estados Unidos

/

Cuando las instituciones públicas son utilizadas para difundir mensajes basados en militancias, los efectos pueden representar una amenaza a los derechos individuales

/

POR JAINA PEREYRA

Economista y politóloga. Directora de Discurseros SC; Twitter: @jainapereyra

El discurso es el instrumento político más poderoso. Es, de hecho, la única herramienta que permite transmitir nociones abstractas de identidad, sentido y propósito. Es también la única forma de dirimir conflictos sobre lo público y lo compartido, sobre los problemas y sus posibles soluciones. No entendemos la democracia sin el discurso, pero tampoco podemos entender ningún régimen autoritario sin él, porque tanto la persuasión como la imposición suceden con y a partir de la palabra.

El discurso político tiene siempre el objetivo de lograr una acción por parte de la audiencia. Para ello debe hacer un planteamiento racional y despertar una reacción emocional. Mientras más pida la audiencia, más emotivo tiene que ser el discurso porque por mucho que nos vanagloriemos de ser racionales, sólo una punzada emocional nos motiva a actuar, en cualquier sentido.

Existen técnicas conocidas y probadas para que un discurso sea más emotivo, más memorable, más eficaz. Mucho tiene que ver con el uso del lenguaje y el vínculo que logra crearse con la audiencia, la creación de un “nosotros” que privilegia ciertos valores éticos, y que sirve para diferenciasrse del “ellos”. En el discurso de odio sirve, incluso, para contraponerse o para descalificar la validez del otro como interlocutor. La configuración del “ellos”, en el discurso de odio, depende de caractertísticas que no son modificables, sino constitutivas de la identidad: el color de piel, el género, la edad, la orientación sexual.

Otra parte de la eficacia del discurso tiene que ver con el planteamiento del problema y lo asequible de la solución que propone el orador —por ejemplo, poner un muro para terminar con el flujo ilegal de migrantes es una solución fácil—. La combinación entre emoción y razón, necesaria para la eficacia del discurso, sucede cuando se logra engarzar la solución —de naturaleza lógica— a la identidad del “nosotros” —de naturaleza identitaria y, por tanto, emocional—.

La diferencia fundamental entre el discurso de odio y cualquier otro tipo de discurso político no radica, entonces, en sus elementos o estructura, sino en la intensidad y dirección con la que se usan. En el discurso de odio, la palabra deja de ser puente entre distintos para convertirse en monopolio de “los elegidos”.

En la primera semana de este año vimos sus efectos tangibles en la irrupción violenta del Capitolio estadounidense que significó la muerte de cinco personas. El riesgo del discurso, especialmente del discurso de odio, es precisamente que no pretende ser un ejercicio filosófico que habite perpetuamente el mundo de las ideas, sino una convocatoria a la acción —disruptiva, violenta, catártica—; se traduce en revueltas, agresiones, transgresiones.

En años recientes, hemos visto la proliferación mundial de populismos anclados en narrativas identitarias que fertlilizan el discurso de odio, promueven una renuncia a las instituciones incluyentes como el espacio de solución y proponen su sustitución por actores carismáticos que pisoteen a sus oponentes. Mientras más poderosa sea la identificación con el protagonista político, más intenso el apoyo en dicha confrontación porque más propia se siente la victoria.

Naturalmente, el discurso de odio se apoya en una sensación compartida de haber sido víctimas de algo y de alguien; en la creencia de haber sido despojados de un privilegio y en la necesidad de venganza. Se asienta, pues, en el dolor, en el miedo, en la angustia; germina en los espacios emocionales más frágiles. La palabra deja de ser refugio de información y claridad, para convertirse en fuego y en pólvora.

La repetición constante de mentiras fortalecen estereotipos y narrativas de despojo. El discurso de odio y las fake news son, de hecho, prácticamente inalienables. En la segunda guerra mundial, por ejemplo, la narrativa de los nazis era que los judíos habían traicionado los esfuerzos bélicos alemanes durante la primera guerrra mundial y en las negociaciones de la reparación de la primera guerra. Eran, se dijo una y otra vez, traidores a la patria tan execrables que dejaron de reconocerles hasta la humanidad. En el trumpismo, los villanos eran los migrantes no documentados que “robaban” fuentes de trabajo y ponían en riesgo a la comunidad, y “los liberales”, los miembros del Partido Demócrata, esos traidores. En todos los casos, al necesitar la descalificación casi grotesca del otro, es un discurso que rebasa la hipérbole y valida la mentira. Según el Washington Post, Trump mintió casi 20 mil veces en su administración y, según Zignal Labs, las noticias falsas se redujeron en un 73% después de la cancelación de su cuenta en Twitter. Su esencia es fundamentalmente la mentira a partir de prejuicios compartidos.

Muchas de las mentiras del presidente Trump estuvieron dedicadas a erigirse como víctima y descalificar a sus supuestos victimarios. La convocatorioa fue a la venganza, al grado que las imágenes de la toma del Capitolio muestran a seguidores genuinamente convencidos y enfurecidos, arriesgando su propia libertad e integridad física, y dispuestos incluso a acabar con la vida de los guardias de seguridad. Como dice el doctor John Gartner, en el documental Unfit, no es que la presidencia de Trump haya tenido los mismos efectos que la de Hitler, pero definitivamente son liderazgos de la misma naturaleza y hay que tomarse en serio sus implicaciones.

Tal vez una de las características más peligrosas del discurso de odio que vimos crecer los últimos cuatro años en Estados Unidos es que se ejerció desde el poder. Contrario a lo que sucede con el racismo, el discurso de odio no depende de una estructura sistémica. Puede ser, de hecho normalmente así es, enarbolado por un grupo minoritario con poco poder y de todos modos tener efectos nocivos. Sin embargo, cuando el discurso de odio se ejerce desde las instituciones de gobierno, los efectos pueden ser, de facto, la cancelación de derechos de individuos o grupos o la violencia ejercida desde el Estado. Durante la ceremonia de inauguración de la presidencia de Joe Biden, el mensaje fue claro: la reconciliación es urgente, el “nosotros” cobija a los diversos, la identidad estadounidense es más grande que las diferencias. La herida es profunda. Tanto así que la intervención más elocuente de la ceremonia, a cargo de la poeta Amanda Gorman planteaba:

“y sí, no estamos pulidos, no somos prístinos, pero eso no quiere decir que busquemos una unión perfecta. Aspiramos a formar una unión con sentido de propósito. Componer un país comprometido con todas sus culturas, caracteres y condiciones de la humanidad. Levantamos nuestra mirada no a lo que está entre nosotros, sino a lo que está frente a nosotros”.

Si bien el poema es bellísimo, habrá que preguntarse si esta narrativa es capaz de incorporar a quienes sienten que han sido despojados ilegalmente de un triunfo; quienes se sienten agraviados, en riesgo, descalificados.

La nueva administración ha hecho un esfuerzo visible por regenerar la pluralidad y reintegrar a los grupos vilipendiados por Trump al discurso del nuevo “nosotros”. En la toma de protesta, Jennifer López habló en español a la mitad de su interpretación y, sólo horas después, la página en español de la Casa Blanca volvió a funcionar después de cuatro años. Es obvio para quién es el mensaje y qué efectos busca lograr; sin embargo, no queda claro si el otro bando —los perdedores— viven esto como una invitación o como una afrenta, y qué consecuencias pueda tener.

En estas reflexiones tal vez lo más importante es recordar siempre que el discurso político determina quién ejerce el poder y, por lo tanto, quién se siente incorporado y quién excluido. El discurso es suficiente para denunciar desigualdades, pero no necesariamente para repararlas; requiere de política pública que transforme vidas en características objetivas. No hay, desde mi perspectiva, un antídoto obvio. Llevamos tantos años despreciando la palabra de los políticos y a los políticos, que lo natural es que se sirvan de mentiras y excentricidades para llamar la atención. A veces pareciera una exageración denunciar lo que puede pasar si nos acostumbramos a un debate político que apela a los instintos más primitivos, pero es importante pensar no tanto en las virtudes del encuentro, sino en qué pasaría si nosotros somos el enemigo en turno; qué de nuestra vida privada puede ser exhibido, exagerado, manipulado hasta descalificarnos como interlocutores, costarnos nuestro trabajo, nuestros afectos o derechos.

Como sociedad tenemos un reto y así como la mayoría de la gente no roba en cualquier oportunidad que tiene, la regla en el uso de la palabra debería ser el apego a la verdad: por respeto, por decencia, por sobrevivencia. Ganar un pleito puede ser una motivación válida, pero qué insulsa la victoria si requiere de la mentira para conquistarnos.

La urgencia radica también en que debemos reconocernos frágiles ante la manipulación de las narrativas de grupo. En 1951, el doctor Salomón Asch llevó a cabo un experimento en el que convencía a un estudiante de que una línea más corta que otra era, de hecho, más larga. Esto lo lograba con la complicidad de un grupo de estudiantes dispuestos a mentir para convencer al estudiante ajeno al experimento. Resultó que la presión de grupo llevaba a los participantes a validar una respuesta errónea el 37% de las veces, opción que sólo se elegía en 1% de los casos, cuando el sujeto tomaba la prueba individualmente. Es decir, un grupo mentiroso puede convencernos de repetir mentiras con mucha facilidad.

El debate no se resuelve de manera sencilla. No es claro si puede o debe regularse la mentira en el debate político. Los medios de comunicación tienen un papel determinante en este proceso. ¿Se limita el derecho a la expresión cuando se hace para defender el derecho de la información de la mayoría? En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un efecto claro de que los medios decidieran interrumpir la transmisión de conferencias de prensa de Trump en las que alegaba infundadamente un fraude electoral. Hubo quienes decidieron transmitir e insistir en que eran mentiras. No puede argumentarse que haya sido o pueda ser igual de poderosa la aclaración que la acusación.

En días recientes, a raíz de las suspensión de la cuenta de Twitter de Trump se debatió si el Estado debe imponer reglas a empresas privadas para que permitan discursos que pueden implicar un riesgo real para un grupo. Cuando el discurso de odio viene desde el poder, ¿deberían los privados tener la oportunidad de denunciarlo, incluso cancelarlo, si viola las reglas de comportamiento de su empresa? No es un debate de respuestas obvias, pero es necesario.

Si acaso la primera pregunta que debiéramos plantearnos es si debe haber un esfuerzo social por devolver valor a la verdad y a la decencia, y si puede haberlo.

Las respuestas en estos debates no son obvias y la estrategia lo es menos, pero creo que queda claro que Estados Unidos nos presenta un experimento interesante de lo que podría suceder en México a partir de dinámicas de polarización exacerbada. No me parece que a la fecha se entienda el riesgo de deshonrar completamente a la palabra, de pervertirla, de derrumbar el único puente que nos queda entre distintos, pero también entre semejantes. Al cancelar la palabra queda sólo la fuerza y el riesgo de eso es que siempre habrá ojos en los cuales todos y cada uno de nosotros seamos los más débiles.

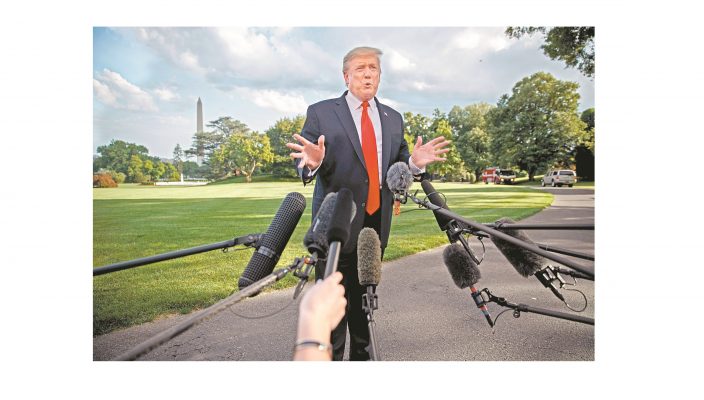

FOTO: Donald Trump responde preguntas de la prensa en los jardines de la Casa Blanca en 2020./ EFE / Shawn Thew

« Los laberintos de la seguridad binacional en la era Biden El sino del escorpión: el trumpismo y las derechas en Estados Unidos »