¿Otra novela de narcos?

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Supongo que esa fue la pregunta que se hizo Geney Beltrán (1976) mientras pensaba y escribía su última novela, Adiós, Tomasa, consciente –como lo explica en las últimas páginas, las decisivas, del libro– de que habiendo nacido en el Triángulo Dorado de la Sierra Madre Occidental –refugio de los grandes capos sinaloenses– y pasado su adolescencia en Culiacán, estaba expuesto, como narrador, a dos peligros: al sentimentalismo, según él confiesa haberlo temido y al narco-reportaje (que es lo que yo evito cuando me acerco a la llamada narcoliteratura). Beltrán, como es evidente, se negaba a escribir “otra novela de narcos” y en buena medida lo logró.

Adiós, Tomasa carece, para citar sólo a cuatro de los novelistas quienes en los últimos años han escrito sobre esa vasta e interminable tragedia, de la poderosa velocidad narrativa de Fernanda Melchor, del sentido del humor de Antonio Ortuño, del empaque de gran narrador que se presume en Emiliano Monge, del realismo mágico de Yuri Herrera. Pero el puntilloso trabajo de Beltrán con el idioma de esa zona del país no necesita del talismán de la leperada, muletilla que en Melchor exaspera, ni –en este caso– de la mala escuela del periodismo que banaliza algunos de los pasajes de Ortuño, ni de la certidumbre ideológica con la cual escribe Monge o de la inverosimilitud propuesta por Herrera a sus personajes.

Beltrán está más ligado que sus colegas a la novela tradicional mexicana de aliento rural, aquella que creímos clausurada por Juan Rulfo. En el otro extremo de Durango nació un olvidado y legible novelista cristero, Antonio Estrada (1927-1968), por cierto, admirado por Rulfo. En Beltrán encuentro guiños de buenos maestros como los prematuramente fallecidos Jesús Gardea y Daniel Sada, y hasta de ese apestado que es Agustín Yáñez, cuyo imperio sobre nuestra narrativa ha quedado injustamente olvidado, aunque sobran las razones para explicar cómo aquel gran moderno se convirtió en fósil. No sólo eso, como sus maestros del pasado fin de siglo, Beltrán profundiza, aún más, en la pintura de ese Norte que pasó un tiempo sin novelistas, en aquellos años perdidos en que con La región más transparente no bastaba y era menester actualizar sin pausa “la gran novela” de la Ciudad de México.

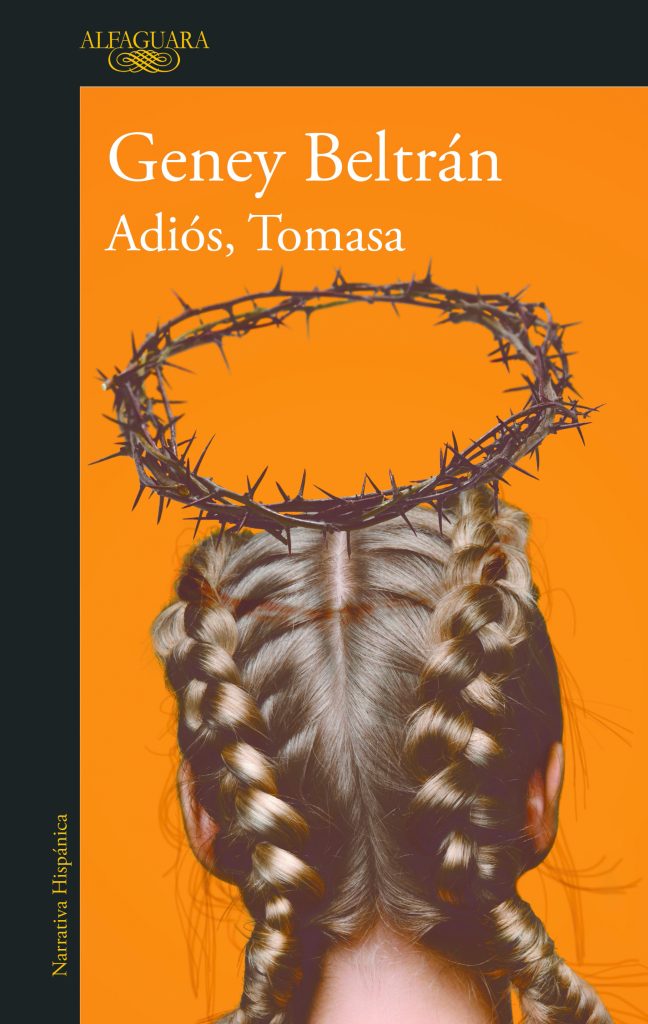

Situada donde está, Adiós, Tomasa (Alfaguara, 2019) es una novela morosa. Ocurre en uno de esos confines patrios del todo olvidados, ajenos a la justicia de cualquier clase y a todo tipo de progreso, surtidores de migrantes a los Estados Unidos, los cuales sólo han ingresado a la geografía nacional por garantizar seguridad, silencio, terror y complicidad al narco, gracias a la población sometida, abastecedora del sicariato y a las escasas autoridades en connubio con el ejército. En esa zona, una familia cualquiera adopta como empleada doméstica a Tomasa, sobreviviente, tras una secuencia infernal, de las vejaciones de los narcos.

Beltrán, más que convertirla en protagonista –lo cual hubiera sido una tentación para Herrera– la utiliza como símbolo del destino de una familia, de unas tierras, de una nación, quizá. No es, Adiós, Tomasa, un retrato de mujer sino una fotografía colectiva donde ningún personaje –ni siquiera el de Flavio, el vástago menor en quien descansa la narración– destaca. Ello convierte, a ratos, a una novela morosa –insisto– por dicterio estético, en aburrida, acaso porque se ocupa no de las guerras narcas aún en curso, sino de cómo y dónde empolló el huevo de esa serpiente en los años ochenta, cuando los ojos de México miraban hacia otros horizontes. Es una novela para escucharse; es difícil imaginarla mediante las imágenes, porque la discreción verbal, el refinamiento vernáculo en el decir, es la fortuna de Beltrán como narrador. Y también su límite.

De terminar la novela en la desgracia y el exilio de la familia Carrasco, Adiós, Tomasa, siendo francos, no ameritaría mayor comentario. Pero, al final, sorprendentemente, Beltrán (o su Álter Ego) entra en su propia novela, identificándose como uno de los miembros de aquella familia, empeñado en localizar a Tomasa, cuyas señas conservó. Al final, en Culiacán, lo logra. La protagonista sobrevivió a las violaciones de los narcos, pudo escapar y construir su propia familia. La suya es una vida modesta y si se quiere, hasta feliz. ¿Tragedia optimista, ese oxímoron? No lo sé. Le indigna a Tomasa –pero no le sorprende– que su periplo pueda ser materia de la novela que un casi desconocido está escribiendo, lo cual provoca que Beltrán convierta Adiós, Tomasa, no en “otra novela sobre narcos” sino en algo más arriesgado: una meditación sobre el realismo.

¿Realmente –se pregunta Beltrán– los escritores están para darle voz a los que no la tienen? ¿La novela –me pregunto yo– sigue siendo el instrumento para dibujar una sociedad, aun en escala microscópica, en disolución? Siendo así, Adiós, Tomasa es una suerte de autoficción –para usar la palabreja actual que nombra lo que la literatura ha sido casi siempre– donde la consabida historia de la muchacha honesta a la cual el Mal le arranca la virtud, queda en el fondo para colocar, de manera inesperada, al narrador –quien no es, ya se sabe, necesariamente el autor– como protagonista.

Esa decisión convierte a Adiós, Tomasa, en una de las novelas más inquietantes de los últimos años, porque Beltrán se pregunta: “¿Vale la pena escribir si no es para aspirar a que haya en mi escritura el don de sanar lo que Tomasa vivió en la indefensión? ¿Y si de nada sirve? Llevamos tanto tiempo dando excusas para que la imaginación se adentre en el mal, y nada: la vileza y la violencia siguen y siguen no obstante en nuestro mundo… ¿Y si acaso escribir ficción no es ningún acto de justicia sino una forma hipócrita de servirse del dolor ajeno? ¿De hacernos posar como insobornables guerrilleros de la verdad? No sólo basta con ocultar los apellidos de Tomasa…” (p. 325)

Dirán que las preguntas de Beltrán son preguntas manidas. Que no tienen respuesta, aunque atormenten a algunos novelistas desde los orígenes del género. Pero no me parece banal repetirlas de vez en cuando y hacerlo desde “la sordera de mi experiencia”, como dice Geney Beltrán, porque expresan una pesadilla moral de la cual es difícil despertar. Y acaso, para un realista, quizá sea mejor continuar dormido, alerta sólo a lo que los sueños le permitan interpretar de lo ocurrido durante la vigilia.

FOTO: Geney Beltrán también es autor de Asombro y desaliento: algunos cuentistas mexicanos (FCE, 2017) / Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

« El cuerpo, territorio de la guerra Beny Moré: de Cuba y de México »