Desaprender de los micromachismos

/

Geney Beltrán reclama su lugar destacado como un escritor de la generación de los 70 por la originalidad de su voz narrativa

/

POR MARY CARMEN SÁNCHEZ AMBRIZ

Twitter: @AmbrizEmece

De las novelas que abordan el tema del narcotráfico, pocas se salvan de caer en clichés que surgieron de la novela policíaca. Cada narrador imagina que ha escrito la historia que nunca antes se ha contado y así en medio de una aparente miopía o simplemente por el deseo de no querer mirar el sendero que otros ya cruzaron, el mercado editorial mexicano se ha ido llenando de este tipo de literatura.

Quizá los libros de esta naturaleza pueden dividirse en dos: los que son como narcocorridos (describen una historia atroz, hacen ruido y están llenos de lugares comunes) y los que son realizados por autores preocupados por cómo se cuenta un hecho que vino a trastocar a un sector de la sociedad. En ese mar que es la novela sobre narcos destaca lo realizado por Geney Beltrán (Tamazula, Durango, 1976) y se ubica en ésta última división porque muestra distintos matices que lo sitúan como una propuesta narrativa diferente a las narraciones previsibles que abordan el narcotráfico.

Habría que recordar que Beltrán es un narrador al que le agrada explorar tanto la orfandad como la violencia en la Ciudad de México y Culiacán; y un atento crítico literario interesado en rescatar y reflexionar en torno a la obra de Esther Seligson, Elena Garro e Inés Arredondo. ¿Qué lo motiva a escribir sobre ellas? Su interés por restituirle a cada una el sitio que merecen en las letras mexicanas, el espacio que la crítica ha omitido por no haberlas leído con atención o por ciertos prejuicios.

La historia que aborda Beltrán en Adiós, Tomasa (Alfaguara. México, 2019) se sitúa en Chapotán, un pueblo ubicado en el llamado Triángulo dorado —conformado por los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, un área dominada por el Cartel de Sinaloa que se caracteriza por el cultivo de mariguana y amapola—. La vida de la familia Carrasco Heras es contada a través de un niño de nueve años, Flavio; él describe cómo vive el clan durante los años ochenta, en una zona donde el crimen organizado fue ganando cada vez más terreno.

La violencia, incrustada en varios estratos de la sociedad, no sólo la ejercen las personas que se dedican al Negocio —así le llaman al narcotráfico— sino también entre los habitantes de la zona: a Flavio le dan con la cuarta —a manera de castigo por situaciones injustas—; vive en una eterna competencia con sus hermanos que lo miran como un bicho raro —lloraba cuando no lo dejaban ingresar todavía a la primaria—; nunca se sintió comprendido por su padre sino más apegado a su madre, quien trabaja todo el día y debe soportar las infidelidades de su esposo, como rumores que corren cual mecha de polvorín cada vez que don Eutimio decide estrenar un amorío.

Ese mundo, visto a través de un niño, retrata una serie de micromachismos que son parte de su cotidianeidad. Desde la frase trillada de “los hombres no lloran” hasta la manera en que se ve a la mujer como alguien inferior y que les pertenece; basta recordar cómo es la relación de sus padres. En este último apartado, habría que ubicar el rapto y la violación que sufre Tomasa, una joven que llega a vivir a casa de los Carrasco y que se convierte en parte de la familia, gracias al apoyo de la señora Maruca. Lo sucedido con Tomasa vino a marcar tanto la vida de ella como la de los Carrasco.

Para Carlos Monsiváis la misoginia jactanciosa y violenta ha sido el más perdurable de los regímenes feudales. Porque “la violencia aísla, deshumaniza, frena el desarrollo civilizatorio, le pone sitio militar a las libertades, mutila física y anímicamente, eleva el temor a las alturas de lo inexpugnable”, así lo expresó cuando escribió sobre el libro de Sergio González Rodríguez Huesos en el desierto (Letras Libres, 31 de marzo de 2003, “Escuchar con los ojos a las muertas”).

Flavio es un niño que creció en medio de una guerra, bajo la ley del más fuerte. Cuando todo parece indicar que tendrá un futuro como el de sus contemporáneos —ir al Otro Lado, establecerse y hacer su vida lejos del pueblo duranguense—, su tenacidad hace que pueda cumplir con sus metas. Siempre fue el más atento al entorno agreste y hostil que le tocó presenciar, a las discusiones de sus padres, de las cuales prefería alejarse y perderse entre las páginas de no pocos libros.

Lo sucedido con Tomasa representa la culpa de Flavio, quien “se recriminaba no haber puesto sobre aviso a su padre. […] Las recriminaciones venían de una voz antagonista que no tomaba en cuenta que él había sido en ese tiempo un niño de diez, once años”. (pag. 286) Es duro juzgar a un niño desde la perspectiva de un adulto.

A veces se tiene la impresión de que los novelistas que abordan el narcotráfico requieren de la paciencia de un doctor cuando una herida se abre, se infecta y arroja pus. El reto es contar lo que le pasa a cierto sector de la población desde que algo perturba su tranquilidad, los vulnera, saca lo peor de ellos y, finalmente, queda una cicatriz. Adiós, Tomasa es una novela que recupera la forma de hablar en el norte del país, los regionalismos y modismos. En 1994, Fernando Vallejo en La virgen de los sicarios hizo también un ejercicio polifónico entre los jóvenes que aparecen en su historia. Aquí no es Medellín o Medallo sino Chapotán, un poblado localizado en el Triángulo dorado de la Sierra Madre Occidental, en donde el crimen organizado ha ido construyendo un emporio.

Una vez que el lector logra acostumbrarse al estilo polifónico que rescata la oralidad en el norte del país, tendrá la certeza que está frente una historia entrañable, con personajes sólidos y bien perfilados. La ternura de Flavio contrasta con su necesidad de crecer e irse forjando un futuro promisorio, aunque sus familiares piensen que de nada le servirá trasladarse a la capital del país a estudiar letras.

Flavio es un narrador que recuerda a otros niños y jóvenes, lúcidos y sensibles, que también se encargaron de contar su propia historia. Como es el caso de Felipe, el joven de 14 años, protagonista de Carreteras secundarias, de Ignacio Martínez de Pisón, novela a veces conmovedora y otras amarga por la forma en cómo el adolescente y su padre deben enfrentar un futuro incierto, casi a la deriva. Aunque Flavio, a diferencia de Oscar Matzerath de El tambor de hojalata o Holden Caulfield de El guardián en el centeno, sí quiere crecer, aprender de sus errores —no de sus hermanos— y vivir —por fin— una vida delineada por él y no por las circunstancias que heredó.

El escritor se pregunta: “¿Acaso tengo el derecho de contar la historia de alguien que vivió en el infierno?” (pag. 324). Lamentablemente lo sucedido con Tomasa sigue ocurriendo y, como refiere Monsiváis, la misoginia es el más perdurable de los regímenes feudales. Tendremos que hacernos cargo, todos como sociedad, de evitar que la historia se replique, deconstruirnos, desaprender de esos micromachismos que se quedaron incubados en las familias como larvas de una plaga necesaria de exterminar.

Tiene razón Elena Poniatowska cuando observa que con esta novela Geney Beltrán pasa a la élite de los grandes escritores norteños como Federico Campbell, Daniel Sada y Emiliano Monge. Y, a la vez, se deslinda de los convencionalismos trazados en las novelas sobre narcotráfico de la lista de escritores mexicanos que todos conocemos.

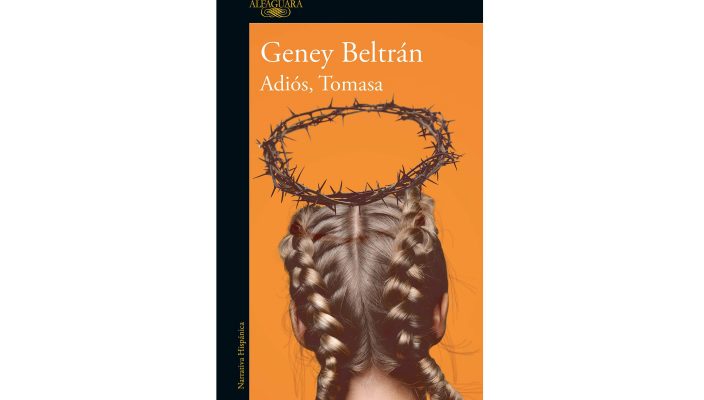

FOTO: Geney Beltrán: Adiós, Tomasa, Alfaguara; México, 2020, 328 pp.

« Festival de Morelia: entre la reapertura y la Covid Un vicioso del balón »