Germán Dehesa: la crónica puertas adentro

/

Este próximo septiembre se cumplen 10 años de la partida del periodista Germán Dehesa, quien desde sus textos expuso las improntas de la vida pública y privada de la clase media mexicana

/

POR JOSÉ MONTELONGO

Promesas de Churchill ante la inminencia de la guerra: sangre, sudor y lágrimas. Promesas de la vida ante la inminencia de la paternidad: ídem, ídem, ídem, y además líquido amniótico, orina, meconio, saliva, vómito, leche materna, reflujo, caca, pus, suero y cantidades industriales de baba, diferida a lo largo de los años y desparramada por una variedad de causas, desde el sobrenatural gozo de ver sonreír a tu criatura hasta la contemplación de las burradas que va a cometer en la vida. En la guerra se derraman algunos líquidos elementales; en la paternidad, todos y cada uno.

Y sin embargo la paternidad ocupa poco espacio en nuestra literatura.

La piedad (o su reverso, el odio al padre) ha producido obras memorables: la Oración del 9 de febrero, el libro más fervoroso de Alfonso Reyes; los versos de sonámbulo adolorido que lamentan la muerte del Mayor Sabines; la ardiente prosa de Beber un cáliz, volumen perdurable entre los que escribió Ricardo Garibay; la gravidez y la ingravidez (el poder y el perdón) en el poema de Jorge Hernández Campos; el famoso librito, cuyo nombre se me escapa, donde Juan Preciado visita Comala para buscar a su padre, y otros muchos en que hijas o hijos ajustan cuentas con sus progenitores.

El padre, casi por definición, nos la debe: porque nos ha abandonado o porque no nos ha abandonado tan pronto como quisiéramos, porque lo adoramos o porque lo aborrecemos, porque no soportamos verlo en decadencia o porque no vemos la hora en que se derrumbe como un montón de piedras. Ser hijo es hablar de (o despotricar contra) el padre. En cambio, escribir sobre la experiencia de la paternidad tiene algo de indiscreto, como dejar las cortinas abiertas a propósito. Peor aún, se corre el riesgo de ahuyentar al lector con clichés y nimiedades: “Tus prioridades cambian por completo”, “Desde que nació la criatura, nadie duerme en esta casa”, “Sientes que el corazón te estalla de felicidad”. Los de la paternidad son misterios gozosos y triviales, dolorosos y prosaicos, nunca gloriosos y sólo de vez en cuando luminosos. Los primeros años de la paternidad, cuando las criaturas son aprendices de hombre y sus palabras son balbuceos, es la única edad de la vida en que las lágrimas de felicidad son más frecuentes que las de congoja. Y, como se ha dicho tantas veces, la felicidad es mucho más refractaria a la literatura que el sufrimiento.

Se escriben relatos para los hijos, pero sobre la paternidad ¿qué va uno a decir que no sea una retahíla de lugares comunes, verdaderos y entrañables pero terriblemente comunes? A menos que a fuerza de una sostenida y paciente atención, el escritor vaya confeccionando una crónica de la paternidad y un relato de los pequeños naufragios de la vida doméstica, como hizo en una columna sindicada en decenas de diarios de todo el país el escritor veracruzano Germán Dehesa (1944-2010).

A lo largo de casi 30 años de enviar artículos al periódico, Dehesa elaboró un prolijo mosaico de las tribulaciones, los gozos y las transformaciones de la clase media mexicana. Sus crónicas eran breves, memoriosas, coloquiales, con aire de confidencia, irónicas hasta bordear la sátira y sentimentales hasta rozar la cursilería, escritas con desenfado y con evidente gusto de poner a jugar a las palabras. De entre los miles de textos suyos que aparecieron en la prensa desde 1984, Dehesa espigó algunas docenas para enviarlas a la imprenta en forma de libro. La paternidad está en el quicio de volúmenes como No basta ser padre (2001) y La familia (y otras demoliciones) (2003).

Haciendo un balance de su propia escritura, Dehesa advirtió que sus crónicas iban trazando el mapa sentimental de un territorio nuevo en la cultura mexicana, un cierto tipo de paternidad que a mediados del siglo veinte no entraba en el radar de las relaciones familiares: “Lo que ahora van a leer”, escribió en una columna de 1998, “es una crónica posmoderna y minuciosamente real de algo que, hace cuarenta años, hubiera sido impensable e imposible en México. Para que mi crónica de hoy pudiera posarse como helicóptero en la realidad, fue necesario que en el gran teatro mexicano compareciera un personaje inexistente hasta hace muy pocas décadas: el padre mexicano. Pensémoslo un poco y veremos que este ser no existía; existía el engendrador paroxístico, el llamado modelo Pedro Páramo cuyas tareas paternales duraban, en el mejor de los casos, diez minutos; cumplida su misión, el fugaz padre se ponía las botas, se ajustaba el cinturón con hebillota, María Félix le ponía las espuelas y el sujeto (bastante poco sujeto) se enriscaba el bigote y se perdía en el horizonte rumbo a la revolución, o rumbo a sus oficinas”.

Al tiempo que este viejo paradigma de paternidad perdía fuerza, era desplazado por una incógnita que aún no termina de despejarse: una legión de varones más o menos desconcertados ante lo que se espera de ellos —de nosotros— como padres. A falta de modelos, no queda más que aprender sobre la marcha. Sabemos que ciertas figuras se han desvanecido: el padre proveedor, responsable único de salir a ganar el sustento para la familia; el padre jefe de familia que toma las decisiones importantes, juez solitario y único; y sobre todo el padre ausente, el que deja la crianza de los hijos (junto con la felicidad y el fastidio y los frentazos que conlleva) en manos de la madre. Son modos de vivir la paternidad que ya no convencen a nadie. Sucede que ahora para ser padre hay que ensuciarse las manos, no figurativa sino materialmente: compartirás con la madre de tus hijos el indigno quehacer de cambiar pañales, limpiarás vómito a cuatro patas, enjugarás mejillas pringosas, despiojarás hermosos cabellos.

Dehesa aprovechó el desconcierto y la descolocación de la figura del padre para convertirlos en piedra angular de su crónica: ¿quién demonios son estos individuos de corta estatura que se enferman por las noches, se ofenden si no asisto al festival escolar, se burlan de mi trabajo como escritor y exigen ayuda para resolver problemas de álgebra? A través del periodismo hizo pública esta interrogación eminentemente doméstica y empleó el humor como brújula para maniobrar en las nuevas coordenadas donde se desenvuelve la paternidad.

Y como a veces es necesario señalar lo evidente, el cronista reconoció que la causa de estos desajustes es el cambio en el papel social de la mujer, cuya emancipación alteró radicalmente el rostro de la sociedad y modificó –sigue modificando– las formas de comportamiento del varón. “Se trata de unos novedosísimos padres que no son el resultado de una milagrosa mutación”, escribe Dehesa, “ni de un voluntario y generoso acto de transformación; somos el resultado (iba a decir las víctimas) de una nueva y muy pelada actitud femenina. Ahora resulta que todas las responsabilidades tienen que ser compartidas y esto, de sobra está decirlo, incluye el cuidado y la educación de los hijos. Rudísimo golpe al carácter tenochca. Con decirles que tengo amigos que se ven muy machines y que luego me salen con que están en el curso del parto sicoprofiláctico y aprenden a pujar al unísono con la inminente madre. Yo, quizás por pertenecer a la generación intermedia, no llego a tanto, pero he de confesar que he sido débil y he hecho cosas que simplemente no formaban parte del repertorio de mi padre y mis abuelos”. El tono de derrota y resignación cumple un papel humorístico, y también expresa un sentimiento de pérdida: era mucho más cómodo llegar fatigado de la oficina y tumbarse a leer el periódico con un jaibol en mano, o lo que fuera que tomasen los señores de aquellos tiempos.

Esa comodidad y ese aislamiento terminaron, sin que ello signifique el fin de la doble jornada para las mujeres. Ellas regresan del trabajo y todavía tienen un montón de quehaceres pendientes. La mutación consiste en que mientras la señora pone pijamas a los niños y prepara uniformes para el día siguiente, el señor-antes-pachá es quien limpia la cocina, con harta prisa y poco escrúpulo higiénico, para correr luego a leer cuentos y cantar canciones de cuna. La diferencia está en que a las diez de la noche son él y ella los que caen rendidos, estupidizados, beatíficos, medio arrepentidos del momento en que se pusieron a retozar juntos para hacer bebés. Y aunque habría que ser muy sandio para pensar que en esto consiste la perfecta equidad de género, habría que estar ciego para no ver la transformación.

La columna de Dehesa poseía una vivacidad peculiar, una animación conversada que era el sello de su prosa y que le ganó la asiduidad de miles de lectores. (Circula en internet la transcripción de una plática suya, en la revista Fractal, que encierra en un texto autobiográfico la coloración emotiva de su labor literaria.) Una creciente clase media se reconocía en los conflictos domésticos que recreaba con humor y en el lenguaje llano y al bulto con que denunciaba lacras políticas. Si bien una división tripartita y tajante de la sociedad —las clases alta, media y baja— corre el riesgo de hacerse simplista y entender estos grupos como si sus miembros pertenecieran a distintas especies zoológicas, sería engañoso suponer que todos vivimos en el mismo código postal y sorteamos las mismas broncas. Las circunstancias que permiten al lector identificarse con las crónicas que escribía Dehesa, y reírse con ellas, son en cierta medida ajenas a los conflictos de las familias que luchan por la más elemental supervivencia económica. También desde la perspectiva de las familias opulentas, los nuevos apuros de la paternidad aparecen como vulgaridad de recién llegados sin imaginación (ni servidumbre) para hallar soluciones elegantes a sus problemas. La topografía del dinero —si guardas tu quincena en monedero de tela, en banco nacional o en banco suizo— es uno de los ejes sobre los que gira la dinámica familiar.

Dehesa se comunicaba con sus lectores viajando por el país para presentar sus libros y recibiendo cartas a las que a veces hacía referencia en su columna. Una de esas cartas provocó que el cronista articulase una justificación de su manera de ejercer el periodismo. Cierta lectora se declaró cansada de encontrarse cada mañana, al abrir el periódico en la Gaceta del Ángel, que así se llamaba su columna, con personas que ni conocía ni le importaba conocer: el clan de los hijos de Dehesa, su esposa, suegra, amigos, la empleada doméstica y la secretaria. Aquella lectora anunció que dejaría de leer a tan atolondrado cronista. Dehesa respondió que su columna debería estar dedicada a “razonar a fondo la correlación de fuerzas en el interior y el exterior de este país que pretende navegar rumbo al siglo 21”, es decir, a discutir asuntos de interés público.

“Lo que me pasa”, confesó, “es que todavía no hallo el perchero para colgar mi vida personal y darme el lujo de percibir los grandes temas de interés mundial. ¡Qué lástima!, diría León Felipe, que al no tener un abuelo que ganara una batalla, ni una silla, ni una espada, venga —obligado— a contar cosas de poca importancia. Me da pena contrariar a algún triste amigo que me acusa de sentirme dios. Apenas soy yo. Yo y mi atribulada y guapachosa circunstancia, tan real y tan ficticia como la tuya y como la de la señora que amenaza con ya no leerme. O sea que por aquí voy a seguirme. Soy hijo lejano de Montaigne y mi única manera de mirar al mundo es con hijos y tías”.

Dehesa forma parte de una tradición de cronistas que van dejando constancia del cambio en las mentalidades, las costumbres, los modos de vida. Cada año, cuando se acercaban las vacaciones de semana santa, el autor solía evocar el silencio riguroso y la atmósfera contrita que su madre exigía para celebrar las solemnidades de la Pasión, y la incapacidad de un Dehesa adolescente para mantener la seriedad. Ese mundo, aquellas morigeradas costumbres de los años cuarenta y cincuenta, se ha convertido en puro recuerdo, al igual que la ciudad de su infancia, todavía no convertida en una inabarcable cifra del caos. Naturalmente, el cronista compara las costumbres y la ciudad que conoció en su juventud con los usos y paisajes del presente. Lejos de instalarse en la melancolía, el pesimismo y la certeza de que todo tiempo pasado fue mejor, la tonalidad dominante en su literatura es el jolgorio, la levedad, la comedia.

En una de las ciento y pico de crónicas reunidas en La familia (y otras demoliciones), Dehesa narra el supremo aburrimiento de los niños en una cena de año nuevo hacia 1950 en la ciudad de México. Después de las campanadas, las uvas, la cena y los postres, venía el plato fuerte: el tío que ya con varias copas encima se levantaba a recitar “El brindis del bohemio”.

“Yo miraba alelado la metamorfosis de un modesto y chaparrito empleado bancario en una especie de energúmeno vociferante”, escribe Dehesa. “Era un proceso gradual. Lo de en torno de una mesa de cantina lo decía con voz suave y casual, como si no pasara nada. Poco a poco iba metiendo presión. Cuando llegaba a por mi madre, bohemios, ya se había quitado el saco y el pelo lo tenía totalmente erizado, la corbata ladeada, los lentes empañados y pegaba unos gritos terribles. Pascuala se asomaba desde la cocina pensando que el pavo se había incendiado y los comensales mirábamos todos para otro lado víctimas de un ataque colectivo de pena ajena. Era como hidrofobia. Cuando terminaba, todos aplaudíamos aliviados. Su esposa le pasaba un Kleenex para que se secara las lágrimas y comentaba: Nachito siempre ha sido muy sensible”.

Muchas transformaciones hubo en México durante los últimos cincuenta años, algunas tan espectaculares que son cuantificadas en tablas estadísticas o registradas en libros de historia, otras menos vistosas, capturadas como en estampa a través de crónicas que están a medio camino entre el periodismo y la literatura. Una de esas discretísimas alteraciones, al mismo tiempo banal y reveladora, es que ya nadie recita versos en las reuniones familiares. La escena revive por un instante en la crónica que Dehesa publica un 31 de diciembre de 1988, informada por sus recuerdos de infancia.

Algo semejante hacía Guillermo Prieto en diarios y revistas del siglo diecinueve. Mientras la nación se sacudía con guerras civiles y se recuperaba de intervenciones extranjeras, Prieto se daba tiempo de recordar por escrito su escuela, su barrio, las fiestas populares, los bailes de moda, las celebraciones religiosas y civiles en las que participó o de las que fue testigo. No gozan de gran prestigio literario estos escritores de costumbres, escribió Prieto, “pero sus cuadros algún día serán como las medallas que recuerdan una época lejana; serán como las señales que haya ido dejando la sociedad al internarse en el laberinto de las revueltas políticas, y que marcaron un día su punto de partida”. Quizás por su triple condición de humorista, periodista y cronista, Dehesa no aparece en la nómina de los que suelen considerarse figuras literarias; ni novelista, ni poeta, ni cuentista, ni ensayista, en el fondo lo que entregó a la imprenta fue una vasta colección de cuadros de costumbres.

Aunque la calificación de costumbrista fue cayendo en desuso, la crónica nunca dejó de producir impresiones de los hábitos predominantes entre los mexicanos, de la manera en que se ganan la vida, se divierten, comen, viajan, celebran y guardan luto. Por esta línea, Dehesa continuó la labor de Salvador Novo, Jorge Ibargüengotia, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, entre otros.

No hay nada extraordinario en las aventuras domésticas que relataba Dehesa en su columna periodística, y al mismo tiempo hay algo inédito: en esta nueva realidad familiar el padre acompaña a sus hijos en los ritos de pasaje de la infancia y la adolescencia, dejando constancia de sus asombros y sus fracasos con una marcada disposición a que le gane la risa. Recibir, acompañar, aconsejar, cuidar, aprender, equivocarse, perdonar, contemplar, recordar, despedir: nada insólito, simplemente los verbos que se conjugan con más frecuencia al interior de la casa. Si en la crónica urbana predomina el retrato de acontecimientos públicos, convividos en las calles de la ciudad, la crónica de Dehesa se distingue por demorarse en lo que pasa puertas adentro, una trama de relaciones que, sin ocupar jamás las ocho columnas, repercute en la dinámica social tanto o más que las encuestas de los encuestadores, las declaraciones de los declarantes y las opiniones de los opinadores, palabrería boba y cifras mudas que atiborran las páginas de los periódicos —vehículos de lectura que alguna vez contaron con la prosa desenfadada, indiscreta, irreverente y dicharachera de Germán Dehesa.

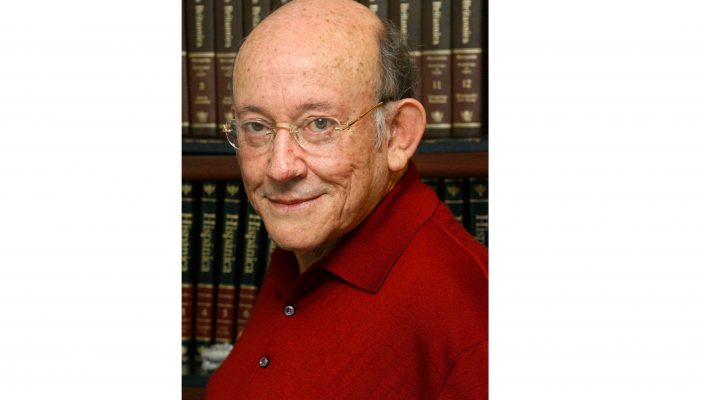

FOTO: Además de su carrera periodística, Germán Dehesa también se desarrolló en la dramaturgia. Algunas de sus obras fueron Cancionero Mexicano Verde, Blanco y Rojo y Permiso para vivir./ EFE

« David Lynch y su perturbadora inocencia El corazón es un perro perdido »