La creación y el amor excéntrico (1962-1969): fragmento del libro “Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio”

Al morir Monterroso en 2003, su archivo personal fue resguardado por las universidades de Princeton y Oviedo, hoy una valiosa fuente documental que expone sus tortuosos procesos creativos y sus amoríos con las escritoras Rosario Castellanos y Jean Franco. Con permiso de Bonilla Artigas Editores, reproducimos este capítulo del libro Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio

POR ALEJANDRO LAMBÁRRY

Escritura hedonista

La fábula fue un género popular desde la Antigüedad Clásica hasta el siglo XIX hispanoamericano. Su éxito se debe probablemente a la maleabilidad del género que vacila entre la didáctica, la moral y la retórica. Aristóteles privilegió sus fines persuasivos incluyéndola en la Retórica. Un repaso a las definiciones que de ella describe Van Dijk nos revela que la gran mayoría la incluye en una actividad didáctica. Las fábulas podían ser leídas con la finalidad de aplicarlas en una argumentación, atesorar la enseñanza de una moraleja, disfrutar de una historia reveladora, o ambas posibilidades.

De acuerdo con Mireya Camurati, la fábula debe tener tres elementos: acción, tipificación e intención. La primera se explica por sí misma: sin acción tendríamos un proverbio o un bestiario. La segunda apela a una preferencia en el personaje, que valora la especie sobre el individuo. La etóloga Alexandra Horowitz escribió que algunos científicos tenían la mala costumbre de generalizar el comportamiento de un animal al de toda su especie, no obstante, jamás dejaríamos que el comportamiento de una sola persona representara a toda la especie humana. La fábula funciona bajo este error científico. Por último, la intención remite directamente a su fin persuasivo. La moraleja se encuentra al principio o al final del texto como una suerte de candado que retiene las libertades de interpretación del lector. Se trata del género antirromántico por excelencia: detesta la idea del arte por el arte.

En la década de los sesenta, luego de la publicación de su primer libro, Monterroso se descubrió, de pronto, escribiendo fábulas. Las escribía en papeles sueltos, en un bloc de notas de papel membretado de su trabajo o al reverso de hojas impresas. No sabía si aquello valía algo; se trataba, —en ese momento— de una escritura ocasional, hedonista, alegre. Fue necesario quitarles la moraleja. El público era demasiado escéptico e irónico para tolerar enseñanzas. Las suyas fueron fábulas abiertas, para seguir el concepto que popularizó Umberto Eco.

Antes que Monterroso, Arreola escribió en su libro Confabulario una suerte de fábula, “El prodigioso miligramo”. En la literatura en lengua anglosajona James Thurber escribió e ilustró fábulas. Thurber presentaba animales tipificados en un escenario contemporáneo: las ovejas publicaban libros, las gallinas volaban en patos de madera y los osos charlaban en bares. Monterroso negó la relación con James Thurber (1894-1961), pero es indudable que leyó al estadounidense. De él le fascinaba el cuento “La vida secreta de Walter Mitty”. En el número doble —ciento trece y ciento catorce— de la revista Sur, que Monterroso conservaba en su biblioteca, había cuatro fábulas suyas. Otra similitud con el humorista de Ohio es que a ambos les gustaba dibujar; Thurber publicó sus ilustraciones en el New Yorker e ilustró varios de sus libros.

Aunque Arreola y Thurber pudieron ser una influencia, es evidente que los textos no surgen ni se corresponden de manera lineal de un autor a otro; son redes o telarañas que nacen desde diversos espacios. Para que él llegara a la escritura de las fábulas también intervino su pasión y conocimiento de la literatura clásica, su interés por los animales y, sobre todo, su búsqueda por no repetirse nunca en la forma.

Milena

Después del divorcio con Lolita y la publicación de su primer libro, Monterroso volvió a quedarse solo, aunque ahora tenía a su hija Marcela a quien debía sostener; así se explica que aceptara un trabajo en el Banco de México como corrector de estilo: corregía el informe anual de actividades y los discursos de burócratas. El contrato fue primero de seis meses, luego se extendió a un año. Era un trabajo que hacía en su casa. Se desplazaba únicamente para ir a la universidad, donde conservaba su empleo en el departamento de publicaciones.

Estos años fueron en cierta manera similares a los de su adolescencia: trabajo de burócrata para mantener a su familia, lecturas hedonistas y, de vez en cuando, presentaciones de libros, obras de teatro y conciertos. Veía a sus amigos en la universidad. Bonifaz Nuño era el más cercano; compartía con él la pasión por los clásicos griegos y latinos. En esa época Bonifaz Nuño empezó sus cursos de latín en la

universidad y un doctorado en letras clásicas que lo llevaría, diez años después, a convertirse en uno de los traductores más importantes de Virgilio y Ovidio en México. Hombre elegante, con bigote y crespo cabello negro, aparece en casi todas las fotos sonriendo.

Monterroso estuvo solo, sin pareja, dos años. Hasta que conoció a Milena; ella era colombiana, guapa, elegante, de carácter fuerte y directa en el diálogo. Había trabajado en la revista Prisma, de crítica de arte, y estuvo muy cercana al grupo de la revista literaria Mito; ambas publicaciones revolucionaron la cultura en Colombia. Milena destacó desde el inicio por la agudeza de sus críticas y la amplitud de su conocimiento, a tal punto, que el director de Mito, Jorge Gaitán Durán, le sugirió que estudiara en el extranjero. Ella pensó de inmediato en México, le fascinaban los muralistas; México era además el país de la vanguardia cultural en Latinoamérica. Se conjuntaron los esfuerzos del medio cultural de Bogotá para conseguirle, finalmente, una beca para estudiar la Maestría en Historia del Arte en la Universidad Panamericana.

Milena llegó a México con cincuenta dólares en el bolso, una beca de estudios y cartas para Octavio Paz, Carlos Fuentes y Luis Cardoza y Aragón. En ellas, Jorge Gaitán presentaba a la joven colombiana, de cabello castaño y ojos verdes, como una talentosa crítica de arte. En las cartas se incluían cheques para pagar colaboraciones pasadas a estos escritores e intelectuales. Octavio Paz la recibió en su oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores y esa misma noche fueron al teatro a ver Asesinato en la catedral de T. S. Eliot, que tradujo Paz y cuya escenografía realizó Juan Soriano. A Carlos Fuentes lo encontró en la productora de cine Barbachano. Fue amable y galante; la invitó a su casa, que compartía con su esposa, la actriz Rita Macedo.

Cuando finalmente fue a la universidad, Milena apenas y asistió a un par de clases. En la Panamericana se exigía una disciplina casi monástica. Ella había salido de Bogotá para huir de su ambiente conservador decimonónico; no iba a regresar a lo mismo en un país extranjero. Renunció a la beca y acudió a la UNAM, donde tomó cursos de arte colonial con Francisco de la Maza, arte moderno con Justino Fernández y de náhuatl con Miguel León Portilla. Se hizo notable de inmediato: era de las pocas alumnas que interrumpía al maestro para expresar su desacuerdo con voz fuerte y un bello acento colombiano.

Milena se integró de inmediato al medio cultural. Trabó relaciones con escritores y artistas. Fue gran amiga y consejera de Sergio Pitol. Éste recuerda en sus memorias que fue ella quien lo convenció para que saliera de México y viviera en el extranjero.

—Véndalo todo, Pitol, ¡ja!, ni lo piense y haga un viaje largo. Piense, París, Madrid, Roma, Londres, en vez de esta triste vida que está llevando.1

A la par de las clases, entró a un grupo de teatro formado por migrantes sudamericanos, el actor mexicano Jorge Mondragón y el director Rogelio Sinán, futuro rector de la Universidad Nacional de Panamá. Las obras que presentaban eran experimentales; ante el público se hacían llamar “Teatro Club de la Quimera”, y de manera informal “Teatro del Tejado” (así se llamaban porque representaban las obras sobre el tejado de la casa del pintor argentino Antonio Seguí). Monterroso los vio representar Lo que no sabes del italiano Silvio Giovaninetti. Después de la representación, Milena debía tomar un autobús para regresar a casa. Ya era de noche, así que gritó en el vestíbulo si alguien podía acompañarla. Monterroso se ofreció de inmediato.

La acompañó a la parada de autobuses y, al día siguiente, a la casa de Luis Cardoza y Aragón para que Milena le entregara la carta y el cheque de su colaboración en Mito. De ahí en adelante, le habló por teléfono todos los días: para invitarla a una exposición, al teatro, para presentarle a un amigo o conocido de la Universidad.

—Yo trabajo en la Universidad como corrector de pruebas.

—¿Pruebas médicas?, le preguntó ella.

—De manuscritos.

A Monterroso le agradó que ella fuera extrovertida, culta, interesada en aprender y crítica en su aprendizaje. A ella le gustó que la hiciera reír y fuera un hombre connotado dentro del medio cultural.

Estuvo, sin embargo, muy ocupada en esos primeros meses: cursos, nuevas amistades, cenas, teatro. Por lo que le pidió que no le hablara tan seguido; apenas si le dejaba tiempo para estudiar. A él le hirió la petición, y dejó de hablarle por completo. Una semana después, sorprendida por el cambio tan radical del joven guatemalteco, buscó el departamento de Imprenta Universitaria; cuando por fin dio con él, preguntó por Tito, y apenas lo vio, le reclamó su silencio.

—¿No era eso lo que quería?

—¡Está usted loco!

Esta anécdota describe bien su futura relación; en ella cada quien conservó su espacio para el trabajo y las relaciones sociales, si bien se entendieron a la perfección en la vida íntima.

Después de ese primer equívoco, Milena y Monterroso iniciaron una relación romántica. Él quería absorber un poco de su energía y ella aprovechar su talento, erudición e influencia en el medio universitario. Al poco tiempo, Monterroso le consiguió a Milena trabajo en Radio Universidad. Inició como empleada técnica, midiendo la duración de las canciones para programar el tiempo de los anuncios. La ascendieron a secretaria, a pesar de que no sabía escribir a máquina y, en menos de un año, se convirtió en locutora.

Desde 1954, la Universidad se había mudado de los edificios coloniales y dispersos del centro —que se conoció como el barrio universitario—, a la Ciudad Universitaria de extensiones inmensas, al sur de la ciudad. Con su creación, el medio cultural se mudó de las colonias Cuauhtémoc y la Nápoles a la más cercana de Coyoacán. Monterroso y Milena siguieron este cambio después de su boda; compraron un departamento en la calle Xicoténcatl, número setenta y siete, interior dos, colonia Coyoacán.

Milena era hija de una familia de la élite bogotana. Sus padres la habían apoyado en los estudios sobre arte y en su viaje a México. Pero otra cosa muy distinta eran las relaciones libres de pareja. Si ella deseaba vivir con el novio, debían antes casarse por la iglesia. Monterroso no estuvo de acuerdo; una boda religiosa iba en contra de sus principios marxistas. Así que postergó el enlace hasta que se volvió ineludible. Para este momento, Sergio Pitol se había instalado en Italia; era, como sabemos, muy amigo de Milena, y le escribió una carta invitándola para que la acompañara en esta aventura. Si no formalizaba con su novio, Milena amenazó con seguir a Pitol en su viaje por Europa. Así que él aceptó la boda por la Iglesia, pero con una sola condición: que no se vistiera de blanco.

La boda fue en la iglesia de Chimalistac, el 21 de diciembre —misma fecha del cumpleaños de Monterroso. Los padrinos de ella fueron el filósofo mexicano Ricardo Guerra y Rosario Castellanos. De él, Henrique González Casanova y Dolores, su mujer. Castellanos había vivido un noviazgo con Monterroso, pero nada comparado con el amor que expresó, desde su primer encuentro en sus años universitarios, con Ricardo Guerra. A nadie le pareció extraño, entonces, que ella fuera la madrina de la boda.

Monterroso aceptó el matrimonio, pero no estuvo dispuesto a pagar por lujos. La primera opción que ofrecía la iglesia comprendía flores, alfombra roja, música y decorado; en la segunda no había música, ni alfombra.

—¿Y la tercera?

—Se remueve todo. No hay sermón del padre, sólo la lectura del Evangelio.

—Pues esa, dijo Monterroso.2

Debieron esperar media hora para que quitaran los adornos de la Iglesia. Después de la ceremonia vino la verdadera celebración con los amigos e intelectuales de México.

Al poco tiempo de casados se mudaron al departamento en Coyoacán, contrataron servicio doméstico, se inscribieron a clases de yoga y compraron coche. Tenían una vida burguesa estable, cuando, de pronto, a su casa llegó Marcela. La niña había vivido unos años con su madre, Lolita, pero era evidente que ella no podía cuidarla. En una ocasión Lolita le pidió a la poeta Ulalume González de León que cuidara a su hija, mientras que ella se recuperaba de sus descalabros económicos y personales. Ulalume sintió que si aceptaba no volvería a ver a la madre en mucho tiempo. En otra ocasión en la que Milena y Monterroso fueron a supervisar si la niña estaba bien, la encontraron sola con el policía en la caseta de vigilancia. Había pasado ahí la noche. No se sabía dónde estaba la madre.

Los Monterroso llevaron a Marcela a su casa y, en los primeros años, pareció ser la mejor idea. Era una niña muy ingeniosa e inteligente. Pero al poco tiempo llegaron los problemas. Lolita llegó un día a su casa pidiendo hospedaje. No tenía dinero, pareja ni trabajo. Monterroso se negó, y fue Milena quien lo convenció para que ayudara a la madre de su hija y primera esposa. Se quedó unos días en su casa, luego partió sin dejar dirección. Ese ciclo volvió a repetirse varias veces.

La niña no pudo ser indiferente a este entorno enrarecido. Al llegar a la pubertad engordó de manera considerable. El rasgo más distintivo de Lolita fue la belleza de su cuerpo. Monterroso, por su parte, siempre fue delgado. La hija se convirtió así en un cuerpo extraño. Se volvió también cleptómana, llegó a robar en casa de los vecinos artículos que después dejaba a la vista en su casa para que todos los vieran. La armonía de la familia burguesa que Milena había buscado se sacudió desde su cimiento. Monterroso propuso entonces enviar a su hija con su madre, Doña Amelita; una solución temporal que traería después peores consecuencias.

Para estas fechas, Milena había dejado la radio para ingresar a la Coordinación de Difusión Cultural. Ahí se encargó de algunas exposiciones en el Museo Universitario y de unos números de la colección Voz Viva de América Latina, como por ejemplo, el de García Márquez; organizó también el Salón de los Escritores. Elena Poniatowska escribió un artículo en la sección México en la Cultura del periódico Novedades sobre este acontecimiento. Milena no se guardó sus quejas; de todas las actividades culturales que había organizado esa había sido la peor. Al responder a una semblanza de su vida y obra que se les solicitó, algunos escritores le enviaron una camioneta repleta de cuadros y publicaciones. Se enojaban si no se les incluía con amplitud, si se les restaba protagonismo, si no se les respondía de inmediato. Y nunca hubo un agradecimiento. Una foto de Milena, sonriendo y mirando directo a la cámara, le imprimió más fuerza al texto.

En estos años regresaron los Donoso a México. José Donoso había terminado de impartir sus cursos en la Universidad de Iowa y seguía escribiendo El obsceno pájaro de la noche. Se hospedaron con los Monterroso mientras encontraban una casa. Transcurrieron varias semanas en las que José Donoso viajaba a Cuernavaca, a hora y media en coche, hasta que finalmente anunció que la había encontrado. Se mudaron a la casa grande, de dos pisos y con piscina donde vivió Malcolm Lowry. Se invirtieron los roles y los Monterroso fueron ahora los huéspedes. Adquirieron la costumbre de viajar los fines de semana a Cuernavaca, comer en el jardín y dejar que los niños jugaran en la piscina.

Milena era energía pura y Monterroso quiso aprovecharla, aumentar su participación en el medio, escribir y dejar el trabajo en la oficina como inicio y conclusión del día. Lo logró a medias. Siguió en su papel de corrector de estilo, amigo de escritores con una obra propia que se escribía en pequeñas dosis. Aprovechaba el tiempo libre del trabajo, las fiestas y obligaciones sociales para escribir textos breves, fragmentos y fábulas. Esta era su nueva rutina cuando, de pronto, en 1965, se detuvo: fue el año en el que murió su madre.

Doña Amelita

Desde la adolescencia, como ya se ha visto antes, Monterroso había sido el sostén de la familia. El padre había estado siempre ausente y los hermanos estudiaban. Cuando tuvo que exiliarse en México fue natural que lo siguieran y se instalaran con él. Siempre estuvieron juntos. Para la madre él fue el hombre al que cuidó y del que se sintió orgullosa al verlo avanzar de contador de carnicería a diplomático y escritor. Cuando llegaron a México, vivieron hacinados en un departamento miserable, con un pequeño patio adónde salían a tomar el sol en las tardes. Ninfa Santos recordaba que a pesar de todo, ella era “siempre tan señora, tan solícita, tan amiga de tus amigos, tan agradecida de que te quisiéramos”.3

Monterroso por su parte siempre procuró ayudar a su madre. Cuando se exiliaron en Chile, una de sus mayores preocupaciones era saber de qué vivía la familia. Su madre había sido su inspiración en la lectura; con ella, en casa, leyó los primeros clásicos. Ella lo apoyó más adelante en sus proyectos de escritura, en el hogar recibió a sus amigos literatos y músicos. Sabía que parte de este sueño lo inspiraba su padre, y a pesar de haber visto su decadencia, el alcohol y las mujeres que reemplazaron por completo a la escritura, sabía que con su hijo sería distinto.

Doña Amelita vistió siempre de delantal, le fascinaba comprar joyas, y jamás se preocupó en comprarlas de oro o diamantes; las compraba de fantasía en el mercado. La élite centroamericana, a la cual pertenecía, era muy distinta a la de México. Amable, sencilla, sin falsas pretensiones, cualquiera hubiera podido congeniar con ella. Ninfa Santos recuerda que al llegar a su departamento en México, Doña Amelita les ofrecía siempre un tequilita y se sentaba a conversar con las amistades de su hijo. Descubría en los jóvenes mexicanos y exiliados a una generación más informada, menos ingenua, con más posibilidades de éxito que la suya. Su hijo conocía además el valor y el esfuerzo para obtener el dinero, la responsabilidad de mantener a una familia. Tendría éxito, y si no, seguiría escribiendo sin dramas ni tragedias como las del padre. Murió con la convicción de no haberse equivocado.

Jean Franco

A Monterroso le desagradaba el trabajo en el banco, pero debía hacerlo. Escribía mucho, aunque de manera desordenada, sin la disciplina que creía necesaria y que había descrito como una insatisfacción constante desde su poema “Sibila”. Cinco años habían pasado desde su primer libro y no creía poder publicar otra cosa en mucho tiempo. De pronto se revitalizaba si un amigo o conocido había publicado un libro que le generaba la suficiente envidia para activar su obra.

Una aventura memorable de esos días fue el matrimonio del escritor Manuel Rojas con una estadounidense de dieciocho años, Julianne Clark. Cruzaron la frontera, y en Ciudad Juárez un abogado divorció a Rojas y lo casó con Julianne. Monterroso había conocido a Rojas en Chile, en La Gaceta y en las fiestas en casa de Neruda. En su trayecto a la Ciudad de México, lo contactó para que lo ayudara a instalarse en esa ciudad. Les consiguió hotel e investigó sobre la posibilidad de que Rojas diera clases en la UNAM. También intervino para que la joven Julianne se inscribiera en la universidad. Cuando la situación se estabilizó, en la medida de lo posible, pasaron una temporada de fiestas que Julianne recordó en sus memorias.

Otra visita memorable de esos años fue la de Jean Franco; una joven inglesa de rubio cabello corto; vestía sin lujo y sin maquillaje. Era muy directa al hablar; cuando cometía una indiscreción o se prestaba a un albur, estallaba en carcajadas que limpiaban el ambiente de todas las telarañas de solemnidad. Monterroso, que reía quedito, se sintió fascinado con ella. La había conocido años antes cuando ella y su esposo se hospedaron en casa de su hermana Norma. La inglesa estaba casada con un pintor guatemalteco; cada verano viajaban a la Ciudad de México y frecuentaban al grupo de los exiliados centroamericanos. En su primer encuentro, apenas se habían saludado y compartido algunas copas; el segundo empezó siendo una fiesta, siguió el coqueteo y terminó en un romance que les cambiaría la vida.

Tal vez Jean Franco fue la primera académica anglosajona que dedicó sus estudios a la literatura hispanoamericana. Debido al machismo imperante y la ignorancia respecto a la región geográfica peleaba en ese entonces en un terreno considerado por muchos como irrelevante, hasta inexistente. Ella se carcajeaba de todas estas críticas y poco a poco, primero en la Universidad de Essex y luego en universidades de Estados Unidos, fue creando una de las obras críticas pioneras y más innovadoras sobre la literatura hispanoamericana del siglo xx. También fue conociendo, ayudando y volviéndose amiga de los autores que, con los años, ganaron el reconocimiento mundial, incluso, el Premio Nobel. Monterroso, por su parte, ya no era el joven ingenioso, culto y más o menos retraído de sus primeros encuentros; era el autor de una obra que se había leído en el mundillo cultural hispánico, comentada y reseñada en diversas partes del mundo.

Franco y Monterroso comenzaron un romance. La relación sólo podía durar el tiempo que ella permaneciera en México; en lugar de un obstáculo, al principio resultó una ventaja. Para verse solos, le pidieron a un amigo pintor que les prestara su departamento que estaba ubicado en la azotea de un edificio de varios pisos, era pequeño y estaba repleto de cuadros. Monterroso no tenía horarios fijos de

trabajo, por lo que inventaba cualquier pretexto para salir.

Fue un verano excepcional, amor clandestino, bromas y conversaciones de literatura. Él le leía sus fábulas a Jean, sacando papeles de su saco o su bolsillo, y ella le festejaba los textos con carcajadas estruendosas o silencios admirativos. También le leyó textos de Eduardo Torres y extractos de los testimonios que quería organizar para conformar una novela. A diferencia de Milena, a quien Eduardo Torres le parecía un personaje falso, a Jean le fascinó. Debía seguir escribiendo, le dijo, debía juntar un libro y publicar las fábulas y su novela. El verano fue excepcional hasta en el desenlace. El amigo pintor que les prestó el departamento se suicidó arrojándose desde la azotea a la calle. El entierro coincidió con el regreso de Franco a Inglaterra; dejaron, así, una vivienda sellada por el amor y la muerte.

Aunque no se lo propusieran al inicio, creyendo que la relación iba a ser pasajera, mantuvieron la comunicación por correspondencia. Se apreciaban demasiado, incluso, se querían. Las cartas empezaron con recuerdos de su estancia en México, le siguieron confesiones personales. Con el paso del tiempo, el romance de un verano se convirtió en un romance a secas.

En las primeras cartas Monterroso retomó el tema de la literatura y, en específico, su obra. Temía que lo hubieran encasillado en la categoría de humorista; la sola idea lo mortificaba y como estrategia de defensa bromeaba aún más. Jean le respondió:

Te apoyo con todo mi ser primero porque te amo tal como eres, escritor o no, pero también porque vales la pena de cualquier sacrificio de mi parte. No es retórica lo que digo. Tu locura puede ayudar a destruir algo en el mundo, tu locura servirá de mucho, pero tienes que explorarla. Nada de pereza ni excusas.

Le faltaba disciplina y mayor convicción en su trabajo, debía escribir de manera más seria y constante.

Le gustaba que Jean lo reprendiera. Lolita había creído ciegamente en él, pensaba que sus obras nacían de la inspiración espontánea. Con Milena podía hablar de literatura hasta cierto punto. Ella ignoraba las complejidades formales y alusiones literarias de, por ejemplo, Eduardo Torres. Jean, en cambio, era una profesional, una académica de las letras. Le escribía para decirle que lo primero en su vida era su obra. Lo mismo le habían dicho Donoso y, después, García Márquez. Su obra mínima viajaba silenciosamente bajo tierra como ondas expansivas de un terremoto hilarante: debía seguir escribiendo; en notas, al reverso de las hojas, donde fuera; debía robarle horas al trabajo burocrático como lo había hecho desde adolescente.

Una escritura zumbona, volátil, de mosca. “Tienes una voz tan delgada y fina que casi ninguno te oye” le escribió Franco, “pero yo te aseguro que en medio de esta ramplonería y feria de autoridades que es la literatura mexicana, cada frase de nuestro amigo Torres tiene la fuerza de una bomba atómica. Piensa en Erasmo y cultiva tu locura que es una locura preciosa”.

Milena debió sospechar que había un problema y afirmó su postura en el matrimonio: quería estabilidad. Había abandonado Colombia y en pocos años había logrado lo que Monterroso no pudo culminar en décadas. No pudo porque no quiso. A pesar de sus trabajos de contabilidad, su obligación moral para mantener a hermanos y a su madre, no dejaba de ser un bohemio, como su padre. Asiduo de las fiestas y al alcohol, gastaba el poco dinero ahorrado en libros y detestaba los horarios fijos de trabajo. El trabajo en el Banco de México lo aceptó porque lo podía hacer en casa y a su tiempo. Las clases le molestaban, entre otras muchas cosas, por sus horarios inevitables. Milena quería una vida cómoda, estable. Ese mismo año, en el sesenta y seis había nacido su hija, María, a quien quería darle la mejor educación, construir un hogar verdadero y no el simulacro que fue su vida con Marcela. Era una petición justa y él tuvo que transigir.

Solicitó trabajo como profesor de talleres en la UNAM. Aceptaron su clase sobre Cervantes y, con el tiempo, el taller de creación literaria de cuento. Había un motivo para festejar, pero él se quejaba. Las clases le consumían tiempo a sus horas de escritura; sentía además pánico escénico. No sólo perdía horas frente a los alumnos, las perdía antes y después de la clase, para preparar y recuperarse de la experiencia traumática de hablar en público. Aunque se cuidaba de no caer en el psicoanálisis plañidero con su amante, le escribió un que otra queja. Franco le respondió:

Ella [Milena] no te quiere lo suficiente para respetar ‘tu alma’. No tengo ningún derecho a decirte eso, lo sé y es muy torpe de mi parte hablar así. Pero tú sabes que no quiero sacar ningún provecho personal de esto, y si te lo digo es porque veo las cosas tan serias.4

Franco planeó un viaje de regreso a México, un año más tarde, y le preguntó a Monterroso si podía verlo en el verano. Mejor aún, él encontró la manera de verla a ella en Inglaterra. Monterroso no sabía latín ni griego, pero logró, que su amigo Bonifaz Nuño lo contratara como corrector de estilo en la colección de libros latinos y griegos, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum mexicana. Con este trabajo, justificó ante la universidad un viaje a Inglaterra y a otros países de Europa; el motivo: investigar el funcionamiento de centros similares al de “Traductores de Lenguas Clásicas”. Obtuvo de la Universidad el permiso y quizá algún dinero para su viaje.

Jean respondió de inmediato ofreciéndole su departamento. Monterroso preparó sus maletas e inició un viaje que imaginaba como una continuación de su romance, y se convirtió en un viaje de introspección personal que lo ayudaría a tomar las decisiones más importantes sobre su vida personal, su matrimonio y su obra literaria.

Londres

Para alguien como Monterroso, que creció leyendo a autores ingleses, franceses y españoles, con una educación en el canon de la literatura occidental, conocer Europa representaba un acontecimiento extraordinario. Llegó a Londres en septiembre del año sesenta y siete; ahí empezaba la moda hippie, se acababan los skinheads y, por otro lado, seguían las modas de siempre: los hombres de traje y gabardina, las mujeres de vestidos lujosos. Monterroso llegó de traje, pero le encantó la pluralidad de cuanto vio; le fascinó sobre todo Jean, que embonaba en este ambiente como lo había hecho en México. Esa mujer se asentaba y caía bien en todo el mundo. La relación entre ellos se mantuvo con la misma alegría y calidez que el verano anterior. Ella le escribió días antes de su llegada que lo esperaba con ansia, el tiempo parecía extenderse en mil años. Se hospedó en su departamento, que en la época se ubicaba en Clapham, un suburbio al sur de la ciudad de Londres. Entonces tuvieron a su antojo el espacio y el tiempo para ellos solos.

Carlos Fuentes vivía en la misma ciudad, y entre los tres organizaron reuniones. También hubo momentos de soledad y meditación para Monterroso. Llevaba un cuaderno y, lo que casi nunca hizo antes, esta vez llenó varias páginas con meditaciones personales. Tenía cuarenta y seis años, un libro publicado, un paquete de hojas sueltas con fábulas modernas y artículos satíricos escritos por un tal Eduardo Torres. El primer libro había sorprendido por su originalidad. “El dinosaurio” había creado gran revuelo aunque todavía no había llegado la ola académica para definir aquello que algunos ahora llaman minificción. Sentado en un pub inglés, escribió que no había encontrado la expresión escritural adecuada. Le molestaba repetirse, no quería escribir cuentos ni novelas: pensar que un cuento debía tener nudo y desenlace le horrorizaba. Las formas modernas las usaba todo el mundo y las nuevas requerían el ingenio y dedicación que él dudaba poseer. Decidió entonces escribir en ese cuaderno todos los días, escribir “sin forma”, lo que le viniera a la mente.

Era la época, claro, de la vanguardia formal. A unos kilómetros de distancia, en la biblioteca del British National Museum, Fuentes escribía Terra Nostra. García Márquez acababa de enviar ese año a la Editorial Sudamericana el mecanuscrito de Cien años de soledad. Había una efervescencia creativa y experimental como nunca antes en América Latina. Vargas Llosa concibió en esos años el proyecto de Conversación en la catedral, su novela coral que atrapa las voces y vidas de toda una ciudad durante el tiempo en el que dos se toman una cerveza. Pero los grandes del boom tenían una disciplina férrea, constante (Fuentes y Vargas Llosa) momentánea y eufórica (García Márquez y Cortázar) o patológica (Donoso). Monterroso apenas tenía tímidos destellos.

Una diferencia todavía mayor: los del boom habían logrado profesionalizar el trabajo de escritor. Vivían de su público. El gran mercado literario surgió en la década de los sesenta con un corpus de obras y autores previos que fueron rescatados y reeditados con el fin de mantener el consumo e interés del público. Como escribió Ángel Rama en su artículo “El boom en perspectiva”, la literatura hispanoamericana se vendió en un mismo paquete que incluía a autores de distintas generaciones: Rulfo, Borges, Onetti, Cortázar, Carpentier y García Márquez. Una vez pasada esa primera ola, los escritores tuvieron que producir para atender el interés que habían despertado entre los lectores del mundo. El paradigma lo representaron Carlos Fuentes y Vargas Llosa, con una nueva novela cada dos o tres años. A diferencia de ellos, Monterroso tenía una visión tradicional de la literatura; nunca la había imaginado como un trabajo profesional. Esta mirada y perspectiva, a la vez, le permitía escribir sin presiones del mercado y el público. En Hispanoamérica la buena literatura nunca se había vendido. Cuando el boom logró el éxito comercial, lo primero que ocasionó fueron sospechas. Pero la calidad de los escritos era de una evidencia tal, que más tarde se tornó en envidias y maledicencias.

Monterroso dedicaba la mayor parte del día a leer. Escribía muy poco. Pasado algún tiempo volvía a sus escritos para editar el texto y años después tendría una obra que no superaba en extensión a la que había escrito en un principio. Obras completas… fue un libro de cuentos que apenas rebasó las cien páginas. Si quería publicar más, debía adquirir una disciplina, vencer a la desidia y alejarse del alcohol. ¿Convertirse en autor profesional? “¿Se puede cambiar a los cuarenta y seis años? Sí. D. Quijote cambió a los cincuenta”. Y enlistó algunas resoluciones en su cuaderno: reducir las horas pasadas en conversaciones con colegas universitarios, una “dieta de lectura”: no leer nada durante tres días, y escribir, cualquier cosa, pero escribir.

Lo malo de leer mucho es que uno termina por ver las cosas no como tales, sino como palabras, o a sentir las palabras, no las sensaciones y los sentimientos. Uno dice ‘te amo’ y ve las palabras escritas. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para acabar con esta mala costumbre.

Karl Kraus decía que el trabajo del escritor debía parecerse al del mesero: el mesero sirve la comida, no se la come. Escribir, no leer. Eso es lo que debía hacer. “Llegó por fin la hora. Ojalá no sea demasiado tarde. Como creo”. “Debo entregarme al trabajo. Todo el tiempo. Aunque sea a escribir como lo estoy haciendo ahora”. Cambiar la vida en México, preocuparse por la política, por su momento histórico, y escribir. ¿Dejar a Milena? ¿Qué pasaría con sus hijas?

Jean Franco le recriminó su vida burguesa, sedentaria, indiferente a las transformaciones e ideologías de su época. En Estados Unidos e Inglaterra ella había presenciado las protestas en contra de la guerra de Vietnam. Se avecinaban cambios y él debía estar atento para escribirlos, así como lo estuvo en la caída de Árbenz y el subversivo texto “Míster Taylor”. La política no está desligada de la literatura, una se refracta en la otra. Afirmar que no se tiene ideología, es decir que se tiene una conservadora, que no le importan las protestas, la injusticia, la inmovilidad. Sostener el escepticismo como argumento es reducir su punto de vista antes de expresarlo. La posibilidad de la utopía, la lucha por la dignidad de su país, lo que sucedió en Cuba y en algunos países de Centroamérica no está desligado de su obra literaria. “No puedo seguir sin mi verdadera ideología. El escepticismo me está llevando a un callejón sin salida. Todo lo que haga desde ahora tiene que ser desde mi punto de vista”, escribió Monterroso en su cuaderno.

Todo se relaciona: su inseguridad, su timidez, su escepticismo, su dispersión, su falsa modestia, su conformismo y cobardía. “Sé que carezco de talento. Sin embargo, voy a dedicarme a escribir como tantos otros que tampoco lo tienen, y que, además, no lo saben, lo cual es una ventaja que yo sí tengo”. Pensar en que a su edad no sabía si era escritor o burócrata, corrector de estilo, autor de un único libro que elogió, en su momento, el medio literario. “¿Será esto ya el principio del sentimiento de frustración? ¿Por qué estoy en Inglaterra? Estoy tratando de encontrarle un sentido a mi vida”.5

Debía iniciar el cambio. No más: “no tengo derecho, no puedo, me da timidez”. Pero entonces, cuando creía en la posibilidad del cambio, recibió carta de Milena que le recordó su vida en México, el hecho de que no podía cambiar como si se tratara de una libreta. Hay personas que lo quieren, lo aman; hay obligaciones, responsabilidades. “Todos los días empiezo una carta para ti”, le escribió Milena. “Y luego por alguna razón no la sigo, hemos recibido todas las cartas, qué bueno que estuviste a gusto en Londres”.6

Segundo divorcio

Esta vez la despedida fue más tortuosa. “Pienso aguardar nuestra próxima separación con ecuanimidad como si no fuera una verdadera separación sino un accidente de tiempo y espacio”, le escribió Jean. Pero la vida juntos les pesó, después de la separación, en los detalles. El paso lento de Monterroso cada vez que la rebasaba un peatón londinense, su sonrisa apenas disimulada, tan opuesta y a la vez semejante a la suya.

Tengo muchas ganas de verte, me haces falta siempre. Trato de no pensar mucho en el tiempo que pasamos juntos por no desmoralizarme pero siempre estás conmigo. Quiero verte ahora con más confianza en ti mismo y más seguido. Sabes que siempre te apoyaré. Conozco tu valor y sólo falta ahora que te realices plenamente en la creación. Yo también voy por este camino. Únicamente anhelo que podamos seguir en nuestro diálogo ya como adulto y sin niñerías de ninguna clase.7

La relación con Jean y la estancia en Europa le ayudaron a tomar una decisión. Debía dejar a Milena, recobrar su independencia y escribir. Pero llevarla a cabo no fue fácil. Milena era una mujer exitosa; su disciplina, su seguridad y exigencia de sí misma le permitieron lograr buenos puestos en la administración y la amistad del ámbito cultural. No había justificación alguna. Si tan sólo le compartiera sus deseos y frustraciones, ella podría ayudarlo a profesionalizar su escritura, imponerle una disciplina diaria, promover sus escritos entre amigos. El problema era tener que decirlo, expresar sus planes de vida le quitaba ya gran parte de su espontaneidad y lo convertía en un trabajo pragmático como cualquier otro.

Cuando regresó a México de su viaje en Inglaterra, la situación con Marcela había empeorado. La niña se había convertido en una adolescente que seguía robando y fumaba mariguana. En la época, esta era una de las drogas más temidas, se la relacionaba con vagos y criminales. Descubrir que la hija la consumía fue el detonador para una decisión radical. Milena propuso enviarla al mejor colegio de niñas en Bogotá, el Marymount, donde su hermana, Leonor Esguerra, era la directora. Se fue Marcela, pero las cosas no mejoraron.

Es probable que debido al estrés en la casa y el trabajo, Milena enfermara. Los doctores le detectaron problemas en la tiroides. Subió de peso, se preocupó y no encontró la empatía que buscaba con Monterroso. Su vida seguía el ritmo de siempre; en una semana escribió entre sus actividades: exposición de José Luis Cuevas, cena con Carballo y sábado con Pitol. Pero las tensiones eran más fuertes, y ahora venían acompañadas de la enfermedad. Monterroso no le prestó mucha atención (como no lo había hecho con Lolita), y antes de recriminarle y provocar el fin de la relación, ella decidió mejor regresar a Bogotá por una temporada. Tomar un descanso. Quizá con su familia podía meditar mejor sobre su matrimonio.

En Bogotá recobró la fuerza y, para ello, se impuso asistir a convivios culturales, entre ellos, una cena con García Márquez y Vargas Llosa en la que escuchó elogios a la obra de su marido. Si tan solo Monterroso fuera más responsable, más disciplinado. Pero él seguía con la idea del arte como bohemia. “Toda vida necesita un orden para poder desarrollarse normalmente”, le escribió ella en una carta desde Bogotá.

La bohemia es muy hermosa en literatura y no creo que al no llevarla a la práctica haga farsante a la persona que gusta de leerlo y la admira pero escrita, también es practicable hasta determinada época de la vida, pero tratar de vivir del pasado es un error, no soy la Maga ni quiero serlo, admiro a ese personaje, como a muchos otros sin pretender serlo, quiero ser Milena Esguerra de Monterroso, si eso es posible, con un hogar común y corriente sin exotismos, si quieres llamarlo burgués o lo que quieras, un hogar con hijos, llegar si es posible a ser abuela. No quiero seguir en este aturdimiento cotidiano de fiestas, amigos, en fin, esa loca carrera de sociales.

Milena regresó a México con mejor salud y ánimo. Tuvieron un momento de reconciliación, en el que cada uno reconoció sus faltas; además estaban las hijas, Marcela y María. Sería arriesgado e ilógico terminar la relación.

Para mejorar sus ingresos económicos, Monterroso aceptó realizar un guion cinematográfico con José Luis González (1926-1997), ensayista y narrador puertorriqueño, que residió en México desde 1943 hasta su muerte. Entre los dos escribieron “El último pistolero (Vuelve el ojo de vidrio)”; cuando Jean se enteró y pudo ver la película, fue sincera: “Vales más”. Él lo sabía, tuvo que hacerlo por el dinero. Nunca lo había hecho hasta entonces, pero cientos de escritores lo habían hecho antes y después de él. Si ese trabajo ayudaba a su estabilidad y a sus hijas, por qué él no lo haría.

Su relación con Ninfa Santos había perdurado a pesar de los cambios y los viajes. Ella vivía entonces en Nueva York, trabajando para la onu; casi siempre se escribían para hablar de literatura, pero en esa ocasión, Monterroso le pidió consejo sobre su matrimonio. Ninfa le escribió, intentando ser sincera e imparcial: “tienes que convencerte de que te casaste con una muchacha de la burguesía colombiana y no vas a poder cambiarla”.

Ninfa y él se habían querido de jóvenes en México. De él, Ninfa conservó un retrato firmado, en el que se le ve escribiendo a máquina, fumando pipa. Tiempo después, Monterroso volvió a lamentarse de su matrimonio con Milena, y Ninfa le respondió con una carta que explicaba más su propia relación con él, que la de Milena: “Me dices que lo que pasa es que Milena no te ama. Yo lo que creo es que lo que tiene es una pasión por ti y la pasión ciega, enfurece y destruye. El amor es otra cosa, es generoso, sacrificado, comprensivo”. 8

Mientras llevaba a cabo su decisión, mantuvo la correspondencia con Jean. Una de sus primeras discusiones tuvo que ver con la publicación de un cuento de Monterroso en una revista inglesa, Adam. A él le molestó que ella lo promoviera, temía que su relación fuera malentendida como oportunismo. Lo que en el mundo anglosajón es un talento, el networking, en el hispano, tan acostumbrado al favoritismo, se presenta como un problema. “Sencillamente me hubiera gustado ver el apellido Monterroso en una revista inglesa” le respondió Jean, “como me gustaría verlo en las nubes, y en las tiendas y sobre las escuelas y las universidades. Es natural cuando uno quiere”. Jean no se callaba, cuando creía tener la razón lo decía. Después de su visita a Londres, ella viajó a Málaga invitada por García Márquez; además, siguió en contacto con Fuentes y Vargas Llosa en Londres. Interesada en sus posibles cambios, le escribió a Monterroso para explicarle cuáles eran las rutinas y la vida de ellos y de otros conocidos; le dio diversas opciones, si es que él aún no las había contemplado.

Ahora fue él, Monterroso, el que decidió dejar a la familia por un rato e ir a vivir a casa de su hermana Norma. Milena se enfureció, y cuando él regresó, ella se había ido a Colombia con su familia. Se llevó a su hija. Debía ser el final. En dos años no habían logrado componer el matrimonio. Milena estaba por rehacer su vida, pero por alguna razón, añoranza al mundillo literario quizá, decidió viajar a España. Trabajó como correctora de estilo en Seix Barral y recibió su salario de la UNAM, que le concedió un semestre sabático. En Barcelona compartió con Sergio Pitol una temporada en el departamento de Margo Glantz, y luego visitó a los Donoso. Cuando Monterroso se quedó sin compañía en casa acudió a Consuelo Esguerra, quien vivía en Ciudad de México, a pedirle que intercediera con su hermana para que ella regresara, pero sus días juntos se habían agotado.

Cuando Milena finalmente regresó a Bogotá, pidió el divorcio al que Monterroso se había ya resignado. Pero el trámite legal no se realizó en los siguientes dos años. Como había sucedido con Lolita, las cartas en ese tiempo se centraron en el dinero: pagos para la hija; giros, cheques, la división de las propiedades. En una ocasión, Monterroso envió el cheque a una dirección equivocada. Milena le respondió colérica:

Que un hombre pueda humillar y torturar a otro, simplemente para simular autoridad, sin que nada lo una a su víctima, ni la embriaguez del sentido, ni siquiera el odio-odio, cosa inversa pero reconocible todavía del amor, deja estupefacto al espíritu. Siento que le escribo a los fantasmas (como dice Kafka).

Marcela, que había sido uno de los motivos principales del divorcio, se encontró de nueva cuenta, en el centro de la disputa. Mientras vivió en Colombia, expulsaron a la niña una y otra vez de las escuelas. Monterroso pagó un psicólogo y recibía constantemente quejas sobre su hija.

Su segundo matrimonio había terminado. A María, su segunda hija, sólo podría cuidarla a la distancia. Su madre no había pensado nunca en dejarla con él, y Monterroso aceptó su decisión. Pero para cerrar esa relación de diez años faltaba hacerlo de manera oficial. A pesar de que el viaje a México no era necesario para realizar el divorcio, Milena quiso hacerlo. Quería cerrar este ciclo cara a cara con el antiguo marido. Antes de partir, le escribió una carta. Milena era un mujer fuerte, histriónica y aquejada de los males de su época: una mujer educada en la clase alta colombiana no podía desahogar la frustración con un amante. Lo hizo con depresiones, enfermedades, desplantes y cambios de humor repentinos como los de esta carta:

Sé que llegaré, que obviamente en algún momento nos tendremos que encontrar que nos saludaremos fría y educadamente y llegará también el momento de las discusiones. Con horror en todo eso porque sé que diré muchas cosas, menos la más importante, menos la verdad que he vivido en secreto todo este tiempo: ¡Te amo! […] viajo a México para separarme de ti definitivamente. ¿Te das cuenta de mi tragedia? […] sé que todo eso te parecerá cómico, patético, que quizás esa confesión será para que me odies más. Pero no importa. No importa, porque esa confesión no sale del vacío, ese amor de que hablo no está basado en una locura sino en años… años de ternura, en el tiempo irrecuperable de los pequeños momentos cotidianos, en alguna copa tomada con alegría, en nuestras risas, en tu soledad que solo yo conocí, en tu ironía que encierra tanta tristeza, en mi juventud que se quedó contigo para siempre y hasta en la infancia de Marcela que durante tanto tiempo fue la niña que yo parecía no poder tener. Te amo y renuncio a ti, amándote.9

Las hojas de bloc se convierten en libro

De nueva cuenta la vida de soltero, ahora con más gastos y obligaciones, dos hijas y dos exesposas a las cuales apoyar económicamente. Una vida solo. Y la soledad no le venía bien. Él lo sabía, por eso le había pedido a la hermana de Milena que intercediera por él, cuando la relación había ya terminado. Con Jean el desenlace podía ser diferente; compartían la misma pasión, ambos creadores, ella desde la academia y él la ficción. Ya habían iniciado una relación, se querían, se amaban. Le escribió para anunciarle su separación con Milena y le sugirió que ambos, quizá, podrían verse con más frecuencia. Ella, que luchaba en ese momento para adaptarse a la academia, lo cortó de inmediato: “Entiendo que necesitas a una mujer, que no estás acostumbrado a vivir solo, pero sería bueno no hacer las cosas con prisa, ahora”. Antes incluso de que el divorcio fuera definitivo, una relación estable o formal con Jean se había hecho imposible. “Tú estás luchando para ser tú mismo y escribir y no transigir con una vida burguesa que se centra en las cosas y no en las personas”, le escribió Jean. “Yo estoy amenazada por mi carrera que es demasiado importante”.

Fue en esos años, precisamente, cuando la vida laboral de Jean dio un giro drástico: la indiferencia del mundo académico por la literatura latinoamericana se había convertido en un repentino interés. Los profesores de otras academias preguntaban por ella porque los autores que empezaban a circular en todas las librerías de Europa eran sus amigos o conocidos. Ella los había estudiado y ahora la buscaban, llegaban a su casa para hablar de premios, viajes, publicaciones de grandes tirajes. Algo nunca antes visto. En ese año, 1968, Jean visitó a García Márquez y Mercedes en España (“Gabo dice que su mayor felicidad sería tenerte a ti y a él en la misma fiesta” le escribió a Monterroso). Vargas Llosa la invitó a Mallorca para conocer a los Donoso y a Claribel Alegría. Después, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis pasaron una temporada en la Universidad de Essex, invitados por ella. Fue a La Habana donde fungió como juez del premio Casa de las Américas; recibió en su casa a Pitol y a Cortázar.

Jean Franco se encontró en el centro de una producción cultural volcánica. Su tema de estudios, que algunos consideraban hasta hacía poco inexistente o insignificante, se convirtió en moda. Como lo indica Ángel Rama, la Revolución cubana y la posibilidad de una nueva utopía marxista caribeña atrajo la atención del mundo a una zona antes invisible; lo que se creía una vanguardia política, se descubrió también literaria. En realidad, había existido desde hacía años (Borges, Onetti, Rulfo, Carpentier), pero sólo entonces, con el acontecimiento político, se hizo visible. Y a donde se dirigía Jean, en sus escritos y proyectos, llevaba a Monterroso en la mente. Habló de él con Vargas Llosa, que tenía la idea de escribir ensayos sobre dictadores latinoamericanos. El peruano le propuso a Monterroso en una carta fechada desde Londres, que escribiera un cuento sobre un dictador centroamericano; pensaba en Somoza, bien pudo también ser Ubico. Él se negó porque no quería ahondar en la vida de un infame, llegar hasta su niñez y encontrar en ella los traumas que justificaran los crímenes de su vida adulta. Jean le sugirió entonces que escribiera una reseña sobre Cambio de piel, “Carlos está esperando tu juicio (que respeta mucho)”. Tampoco lo hizo.

Monterroso siguió a paso lento su vida y su obra. A pesar de sus resoluciones escritas en su cuaderno de viaje, no había logrado la disciplina que necesitaba para escribir. Las decisiones de Londres, el dilema político, la escritura, también olvidadas. Muy lejos de los ejemplos de un Vargas Llosa y un Carlos Fuentes; lejos, incluso, de la nueva generación, un José Emilio Pacheco y un Carlos Monsiváis que lograban becas para ir a trabajar a Inglaterra.

Pero desde su pequeña estatura y con ánimo veleidoso, Monterroso publicó, de pronto, su segundo libro. A pesar de no llegar ni a las cien páginas, causó, al igual que el primero, un revuelo en los lectores y el medio literario. García Márquez se quedó perplejo; Isaac Asimov comentó: “Después de leer ‘El mono que quería ser escritor satírico’, jamás volveré a ser el mismo”.10 Y Jean le escribió en una carta: “Te quiero, te quiero, tu libro es una maravilla y Mario Vargas Llosa quiere uno igualito”.11 Las fábulas que le leía a Jean en el cuarto de azotea y a Milena en su casa de Coyoacán, que escribía en hojas sueltas y papeles del trabajo, formaron La oveja negra y demás fábulas. Cuando vivían juntos, Milena le había pedido que le dedicara el libro. Monterroso se opuso porque se trataba de un libro sobre animales.

–Entonces dedícamelo así: ‘a Milena, en su calidad de fiera’.

Fue buena idea, pero ya era demasiado tarde para eso.

Notas

1 Sergio Pitol, Memoria 1933-1966, México, Ediciones ERA, 2011, p. 75.

2 Milena Esguerra, entrevista personal, 31 de octubre de 2016.

3 Unidentified, undated, Augusto Monterroso Papers, Box 33, Box 34, Box 35; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.

4 Jean Franco, 1967-1981, Augusto Monterroso Papers, Box 24, Folder 9; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.

5 Notebook, 1967, Augusto Monterroso Papers, Box 1; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.

6 Milena Esguerra de Rojas, Augusto Monterroso Papers, Box 24, Folder 1; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.

7 Milena Esguerra de Rojas, 1978-1997, Augusto Monterroso Papers, Box 24, Folder 1; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.

8 Unidentified, undated, Augusto Monterroso Papers, Box 33, Box 34, Box 35; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.

9 Milena Esguerra de Rojas, 1978-1997, Augusto Monterroso Papers, Box 24, Folder 1; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.

10 Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas.

11 Jean Franco, 1967-1981, Augusto Monterroso Papers, Box 24, Folder 9; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library

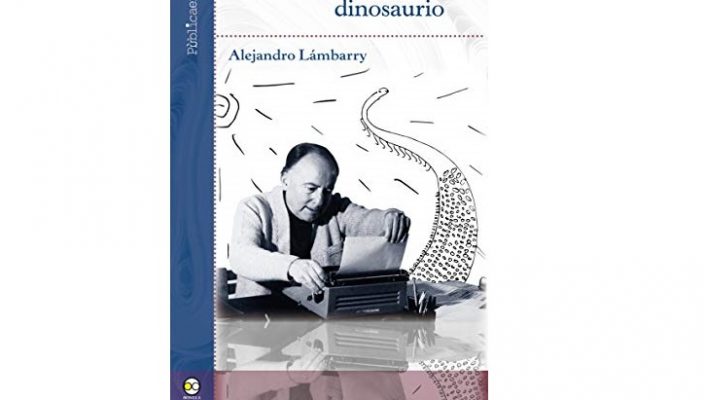

FOTO: Portada del libro Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio/ Crédito: Bonilla Artigas Editores

« Augusto Monterroso: El rebelde social y literario Gerolamo Cardano y el arte de hacer álgebra »