Las manos de la mujer china

POR JUAN MAYA

Tus manos siempre dan. Ciérralas para que se lleven mis besos y mis lágrimas.

¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos?

“Mi alma te bendice”, Vicente Huidobro

En aquel circo no había magos, payasos, malabaristas ni acróbatas. Mucho menos animales de la selva. La concurrencia se aguantó las ganas de oír el rugido de un verdadero león. En cambio, dentro de aquella singular carpa, una colección de autómatas espantaron a los más inocentes. Una de esas piezas, en particular, provocó la atención de mi vecino Cándido. Apenas pudo contar una historia coherente. Describió, o pretendió hacerlo, la cabeza de una mujer, viva, unida a alambres y motores; lo único humano, además de dicha testa, agregó, eran las manos, hermosas, pálidas. Si acaso le entendí algo, ese algo sólo sirvió para instigar mis dudas.

En la tardenoche llegué a la carpa. Pagué mi boleto. Al interior no hallé vigilante alguno. Las piezas eran arlequines florentinos, cajas musicales o animales disecados, expuestas sin protecciones de vidrio ni alarmas. Se podía jugar con ellas sin reprimenda. Yo asistí a una exposición similar en alguna ciudad extranjera. Aburrido y a punto del final de mi visita, recordé aquella pieza que tanto trastornara a Cándido. La busqué entre las demás y descubrí otra pequeña carpa independiente al enorme cerco principal. En la penumbra distinguí la cabeza de una mujer unida a un cuerpo metálico. Reculé de allí con cierto terror: una corazonada.

Al salir del circo sentí la misma consternación de Cándido. Llegué a casa. Cerré las puertas con un miedo casi infantil. A saltos subí las escaleras hasta mi cuarto. En el escritorio dispuse papel, mojé la pluma en el tintero y le escribí a un maestro amigo mío, conocedor de piezas y colecciones raras. Él podría darme noticias veraces acerca de aquel artefacto o mujer. A primera hora resolví mandar la carta. La espera de la respuesta no se alargó demasiado. Una tarde el sobre se deslizó bajo la puerta. En su misiva, aquel amigo narró la historia de un fabricante chino quien, a inicios del siglo antepasado, experimentó anticipadamente algunas posibilidades de la robótica que en occidente se abordarían media centuria después. Al transcurso de los años, determinó probar con la menor de sus hijas, a su juicio la más bella de su progenie. Operó sobre ella en aras de su ciencia. Instruido por una veintena libros de cirugía y mecánica, concluyó la magna obra: una autómata consciente, mente viva en cuerpo artificial. En ese tabernáculo de fierros y alambres acomodó la cabeza de su hija sin que ésta muriera. También decidió dejarle las manos, en acto de vanidad más que por utilidad cierta. Al ojo del sensible padre éstas adquirieron, embalsamadas, un delicado color marfíleo. El resto del mecanismo metálico yacía adaptado a una caja musical, la cual, activándose mediante una manivela, provocaba el movimiento de las extremidades, los brazos y la cadera en un monótono baile. La melodía de la caja era un opus de Händel instrumentado por clavicordios.

La obra del fabricante chino resultó perfecta. Él lo supo en el momento mismo de terminarla. La guardó para sí unos meses. Llegado el preciso instante se la echó a la espalda, cual si cargara un armario nuevo y condujo ese fardo a la ciudad donde la vendió a un coleccionista colombiano. La historia de mi docto amigo se plagó con selvas peligrosas, asaltos, piratas caníbales, dunas desérticas empapadas de sangre noble y el continuo e inevitable rapto de la mujer china, quien sólo pudo encontrar una humillante tranquilidad en el circo, donde por últimas venturas la intercambió por dos elefantes su más reciente propietario, un judío del mercado de Jerusalén. Cuando acabé de leer la carta, corrí al circo.

No había nadie dentro de las carpas. Llegué directo donde la mujer china sin prestar atención a los objetos restantes. La miré bien: el rostro regordete parecía estirarse tanto como sus ojos entrecerrados. Su cabello, espejo oscuro, reflejaba la luz. Nunca vi de frente a un oriental. Es asombrosa la diferencia de rasgos, obligado recaer en su mirada oblonga que mucho tiene de secreta. Quise hacerla funcionar. Ella indicó la manivela de la caja musical y le di vuelta. Con satisfacción reconocí a Händel y algunos pasajes de su Sarabanda. El cuerpo de la mujer comenzó su serpenteo. En el momento la imaginé cortesana de piel pálida, pechos diminutos, pezones aflorados. La danza degeneró en cadencias voluptuosas. Descubrí las manos, delgadas, blancas: sus movimientos contenían algo de pecado: los dedos prometiendo caricias que no se negaban; las uñas: largas garras de pichón. Estiré mi mano para rozarlas. En un rápido y a la vez ligero movimiento, las retiró sin advertir yo esa huida. La música terminó. Bajé el brazo.

Aquella tarde conversé con la mujer china de temas que nunca podré tratar con mis vecinos. Estoy seguro, le fui agradable. A gran parte de los cuestionamientos respondió; también callaba cuando era necesario. Pasado un largo rato el vigilante de la entrada fue por mí hasta la pequeña carpa e indicó que el circo había cerrado. Volví al otro día con una sorpresa para ella. Un juego de damas chinas y una mesa portátil. Jugamos varias horas. Han sido las partidas más inteligentes que con una mujer haya tenido. De nuevo nos interrumpió el vigilante; ella se quedó apretando una ficha oscura en la mano derecha. Las semanas siguientes las consumí a su lado, casi solos: la gente ya casi no visitaba el aburrido circo de los autómatas.

Desde la primera vez que la accioné, no quise volver hacerlo. Una tarde me harté de tantas damas chinas y tanta plática y di vuelta a la manivela para verla bailar. Sin reclamarme nada, ella se hundió en un grave silencio, una manera de recriminar el que la utilizara así cuando me consideraba, si no un amigo, sí su compañero de entretenimientos. Yo no quise reparar en su mutismo. Seguí manipulándola una y otra vez. Tuve el atrevimiento y tenté sus dedos. Ella pudo haber gritado. Sólo observó agazapada detrás de sus pequeños ojos felinos. Al rato la dejé, tomé mis cosas y huí. La noche fría de vuelta a casa pareció infinita.

Resolví nunca visitar a la mujer china. Ella despertó en mí deseos añejos, vértigos nuevos. Las noches transcurrieron entre insomnios y desesperaciones. Los días monótonos, grises… salvo aquél en que Cándido tocó a la puerta para avisar que el circo partía a otro pueblo y me miró como si fuera su cómplice en una dulce tragedia de dos quienes van a perder el mismo objeto al cual, sin habérselo confesado, ambos desean.

Cándido se retiró cabizbajo. Yo no estaba dispuesto a la resignación. Pasaron horas en las que urdí raptar a la mujer china y proseguir su larga cadena de mudanzas. Al anochecer tomé mi abrigo y salí rumbo al circo. Quizá todos en la ciudad dormían. Me avergoncé por un momento, al instante siguiente entré a la pequeña carpa. La mujer china roncaba en el fondo. Encendí una vela previsoramente guardada en el bolsillo de mi abrigo. Iluminé su rostro. Abrió lentamente los ojos a un despertar obligado. No demostró enfado, tampoco dijo palabra alguna. Atrapé sus manos y le expliqué que iba por ella. No respondió. Me quité el abrigo, lo acomodé en sus hombros y dispuse cargarla.

No pude siquiera moverla de su lecho, ¿cómo habría conseguido su padre echársela a la espalda y llevarla a vender al pueblo? ¿Qué clase de hombre hace eso? Entendí por qué ella contemplaba tan tranquila. No lograría llevarla ni a las afueras de la carpa. La mujer china pareció sonreír. No afirmo que lo hiciera… la desesperación provee de ojos con imaginación propia. Sentí el deseo mezclarse con el inminente fracaso. La miré de reojo, hermosa, vestida con su bata de seda púrpura. Me acerqué a ella. Pensé en quitarle la bata y desnudarla. Lo hice. Ella agachó la cabeza y con sus finos dedos recorrió el tronco entreverado de alambres como si apenas se descubriera. Lloró lágrimas lánguidas dignas de su estirpe. A pesar de la vergüenza mi deseo aumentó. Quise cargarla de nuevo. Accioné accidentalmente la música Sarabanda de Händel. La mujer china pretendió defenderse y sometí el ataque mientras giramos un vals bélico sobre la base de su cuerpo metálico. Trastabillé y evité la caída aferrándome a su muñeca izquierda aunque igual caí: mas con su preciosa mano arrancada del brazo metálico: ¡Su blanca mano muerta en mi propia mano! Supe que ella gritaría y apresuré un salto y alcancé su otra mano e igual la extirpé. Pensé en robar la cabeza de aquella antigua dama. Gracias a sus dioses chinos, sus alaridos despertaron al guardia, al cobrador, al secreto dueño del circo y hasta hizo funcionar algunos autómatas de la carpa contigua. Dejé la cabeza en su sitio y escapé por entre las holandas de la carpa.

Escogí por guarida mi propia casa, la fortaleza de mi alcoba. Recostado en el alcázar de mi cama, saqué de los bolsillos del abrigo las manos de la mujer china. Chupé uno a uno los dedos inanimados, las uñas siempre muertas. La blancura perdió el inmaculado color, minúsculas canaletas, corrientes oscuras aparecieron. A mi rostro llegó el par de manos. Pretendí calentarlas: el vaho caliente primero y en segunda besé con mi lengua las muñecas, las líneas del destino, nudillos y coyunturas. Pareció que cobraban vida. Acaricié mi nuez con ellas. Los botones de mi camisa reventaron, una fina falange abrió paso entre la tela rasguñando la carne del pecho. Dejó tatuadas sus garras de pichón. Pronto sobrevino la desnudez obscena y acomodé esas manos en un cóncavo perfecto. Perfecto para anidar en él mis huevos…

Un tumulto en la calle significa en las grandes épicas: interrupción. El dueño del circo, su caravana completa y anexo un nutrido grupo de conciudadanos. Cándido los guiaba. Tardaron en llegar a mi alcoba. Los vi derrumbar la puerta. Montada sobre cuatro carretillas traían con ellos a la mujer china. La manca buscó sus manos que pecaban moradas en mi plexo. Habían perdido la pureza conmigo. Dos hombres bastaron al someter mi viejo cuerpo, pero ninguno del séquito rabioso fue suficiente para quitarme las manos de la mujer china. Sólo a ella se las entregué, a manera de arrepentimiento o purga, sabiéndome ante su presencia por última vez.

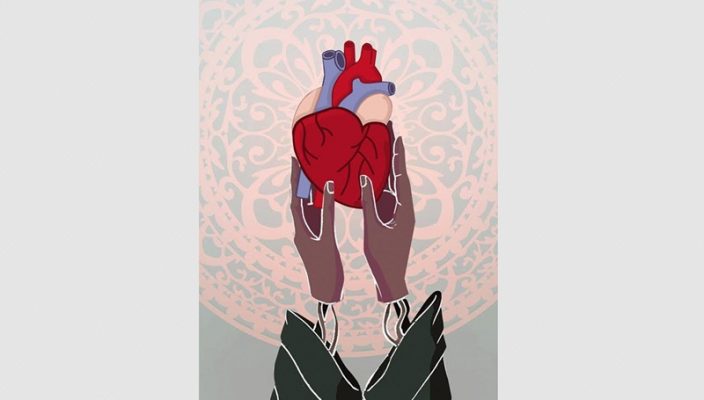

*Ilustración: Leticia Barradas

« Diario de un loco: delirio teatral Un mediocre elíxir de amor »