Padres pródigos

/

Clásicos y comerciales

/

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Se ha extendido sin cesar la literatura vicaria dedicada a husmear o a documentar en las vidas y milagros de la parentela de los grandes artistas, sus parejas, sus hijos o sus padres y no está lejano el día en que llegue en el Times Literary Supplement –por cierto cada día más insulso– la reseña de una biografía de los primos segundos de Dickens, habiendo ya una documentada historia familiar de los ancestros ingleses de Borges, los cuales, irremediablemente, preludiaron al genio argentino.

Los escritores, desde luego, son a menudo responsables de un fenómeno ya viejo. Acaso Kafka nunca imaginó que la correspondencia con sus novias Felice y Milena sería publicada, prestándose a aquella interpretación transferencial de Canetti. Muy francesas son, por su lado, las biografías de amantes célebres, primero dedicadas a las de los reyes capetos, luego a la de los maîtres à penser y una Silvie Maklés, de profesión actriz, ha sido biografiada por haber sido esposa primero de Bataille y luego del psicoanalista Lacan.

Muchas de esas biografías apremian al lector con el asunto del género, pintando con justicia a esas mujeres providentes aunque semiocultas por la despótica discreción de la misoginia, quienes hicieron muchísimo por sus célebres maridos, emblemáticas en la pintura como verdaderas empresarias. En el terreno de la música, por cierto, es imposible saber qué tanto de la obra de Schumann o de Mendelssohn, debe atribuirse a Clara o a Fanny, seguramente algo más que cumplidas amanuenses. En el caso contrario, Leonard Woolf, un escritor modesto, tiene biografía gracias a Virginia y hasta la fecha no hay acuerdo si fue el mejor de los enfermeros para la desquiciada autora de Orlando, o la causa de su locura y hasta de su suicidio.

El subgénero de los herederos es también vasto. Cuando han sido impíos y falsarios, aseguran biógrafos, como Elisabeth Föster-Nietzsche, la hermana del filósofo a cuyo sepelio en 1935 asistió Hitler en prenda de gratitud por el acomodo que aquella entusiasta del nazismo hizo de las ideas de Friedrich para mayor gloria del Tercer Reich. Herederos honrados y hasta sacrificados siempre los ha habido y por ello atraen menos a los ahítos de escándalos y revelaciones. Mientras Nadezhda Mandelstam memorizó los poemas de su Ósip, martirizado en el Gulag y escribió Contra toda esperanza (1972), libro de escalofriante mérito, todos sabemos de parientes inescrupulosos que malbaratan bibliotecas y manuscritos de sus ilustres parejas o notables ancestros.

En vida, la mamá de Michel Houellebecq, doña Lucie Ceccaldi decidió con L’Innocent (2008), morder la fama de su díscolo hijo y rebatirlo con un relato que cuenta su versión de la historia familiar. No quisiera, en ese rubro, imaginarme a otra mamá, la de Iván Turgueniev, exhibida por sádica por su hijo, regresando del mundo de los muertos para lavar su reputación. En México, si Margarita Gutiérrez Nájera ennobleció la breve vida de su padre, el duque Job, y mi querido Orso Arreola, recién fallecido, la de Juan José, Helena Paz Garro contó su atribulada niñez como hija de Octavio y Elena, en sus memorias.

Por andar leyendo biografías de Wilde, compré Mad, Bad, Dangerous to Know. The Fathers of Wilde, Yeats and Joyce (Scribner, 2018), libro escaso de un buen escritor, el irlandés Colm Tóibín (1955), quien se apresuró a juntar tres conferencias ofrecidas en Atlanta, Georgia, sobre aquellos escasamente ilustres progenitores. La más humilde de las vidas humanas es maravillosa sabiéndola contar, ya se sabe, pero en esta obra doméstica, Tóibín no agrega mucho sobre William Wilde, John Yeats y John Stanislaus Joyce que no sea obra de los puntillosos biógrafos de sus hijos. Lo digo porque ya leí las biografías que aparecen en la bibliografía de Tóibín. De tener “mensaje”, como se usaba decir, el librito subraya lo importante que los padres son en la vida de sus hijos y más aún, cuando estos son célebres, lo impactantes que pueden ser para los paterfamilias. Siendo lo segundo más interesante que lo primero, estos señores fueron humanos-más-que-humanos, erraron más que acertaron (como todos los padres) y otra vez, como en el caso de usted o el mío, dejaron sentimientos encontrados en sus hijos. Vaya.

Si Freud sistematizó e hizo método de cura analítica de la persistencia de los caracteres de los hijos en los padres, señal evolutiva ya descubierta por Lamarck para el resto del reino animal, no cabe duda de que al hacer evidente lo no tan evidente, en su medida de evidencia inadvertida, el vienés acertó. Oscar heredó la curiosidad de don William, quien llegó a ser oftalmólogo afamado y viajero curiosísimo por el Mar Mediterráneo. Es decir, la entonces insólita gira de conferencias del joven Oscar por los Estados Unidos en 1882, tenía sus antecedentes en papá. Pero lo más significativo –en cuanto a las cartas marcadas del destino– ocurrió en 1862, cuenta Tóibín, cuando una paciente del doctor Wilde lo acusó de haberla violado, gracias al cloroformo, en una cirugía.

El caso llegó a tribunales y escandalizó a Dublín, preludio, ese sí, de aquel juicio que en 1895 llevaría al poeta Wilde a la cárcel de Reading. El abuso contra Mary Travers no pudo ser demostrado, saliendo a la luz, en cambio, la relación sentimental previa entre el médico y su paciente. Por revelarla en una carta a su padre, lady Wilde, de soltera Jane Elgee, fue condenada por difamación a pagar 2000 libras y sólo eso ganó la víctima, mientras que el doctor Wilde, pese a ser llamado “cloroformo moral”, se mantuvo como un victoriano más o menos eminente. Más interesante pareciera la vida de lady Wilde, aficionada a la poesía bajo el pseudónimo de Speranza, quién murió defendiendo a su hijo prisionero. Tóibín mismo dice que el padre importante en la vida del gran Wilde fue, desde luego, el marqués de Queensberry, papá de Bosie, su amante, quien desencadenó su ruina fulminante.

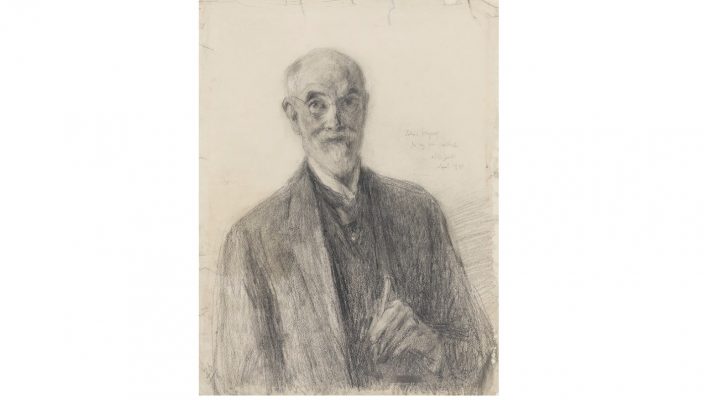

Conocido por su agradable pintura y apreciable retratismo a disfrutarse en la Galería Nacional, en Dublín, fue el excéntrico John Butler Yeats, según Tóibín, un “play boy”. Formidable corresponsal, John Butler admiraba y envidiaba, al mismo tiempo, a ese hijo suyo llamado a ser poeta nacional de Irlanda. Hombre de ideas –buenas y malas– previno a su hijo contra el modernismo y montó la leyenda, original sin duda, del artista marginal ensombrecido por su vástago. En 1907, a sus setenta y siete años, se hartó de Irlanda y emigró a Nueva York, donde murió como admirador de la democracia estadounidense, ajeno al fascismo que embrujaría a ese hijo suyo, a quien su padre pródigo pareció importarle poco.

Joyce padre, en cambio –junto a Oscar Wilde, por cierto– es una presencia frecuente en la obra del artífice de Ulises. John Stanislaus Joyce era un bebedor empedernido y arremetía en ese estado contra su esposa y su vasta prole. Con voz de barítono y apetito de cantante, fue padre no de uno, sino de dos escritores: el genial Jimmy y el probo Stanislaus, el memorialista quien abrió la puerta del mundo de los Joyce. Habiendo escapado de Dublín para hacer su vida políglota, James Joyce amó, en el desamor, a su padre y no desaprovechó la oportunidad de honrarlo. Cuando murió, Joyce agradeció desconsolado el pésame de T.S. Eliot, quien en poco estimaba su prosa. La pobreza y las borracheras no las olvidó Joyce; el genio callejero de su padre, tampoco. En aquel rumor, el novelista encontró muchas de las voces que cruzan su obra, desde Stephen el héroe (1906) hasta Finnegans wake (1939).

Acaso lo mejor de Mad, Bad, Dangerous to Know, de Tóibín, sea su asumida familiaridad provinciana. Los Wilde se casaron en 1851, los Yeats en 1863 y los Joyce en 1880, en aquel Dublín más que pobretón, donde aquellas familias se conocieron, a través de la vecindad y del nacionalismo irlandés. Colm Tóibín ratifica el carácter nacional e insular de esa gran literatura, a la que pertenece con orgullo porque según Tim Parks (Life & Work, 2016), nadie en su generación maneja el tropo literario como él, sea a través de Henry James, de su amada lady Gregory o de los hijos aquí mentados de semejantes padres pródigos. Y como lo sabemos los lectores de Pedro Páramo, buscar al padre y perdonarlo –como rogó Joyce que ocurriera al nacer su nieto– quizá sea la única épica al alcance de cualquier mortal.

FOTO: Autorretrato de John Butler Yeats, padre del poeta W. B. Yeats./ National Portrait Gallery

« Por los caminos del sur ¿Agregados culturales a la medida? »