TV, la nueva glotonería

Las narrativas televisivas estadounidenses experimentan un crecimiento explosivo. ¿Cómo evitar la glotonería y concentrarse en los platillos más selectos?

POR MAURICIO GONZÁLEZ LARA

@mauroforever

El 7 de agosto del año pasado, en el marco de un evento convocado por la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, John Landgraff, CEO de FX, abordó la creciente frustración que miles de espectadores sienten cada vez que intentan ponerse al corriente con lo que sucede en la televisión de la Unión Americana. El líder de la cadena de El Escudo (The Shield) y The Americans declaró que la televisión vivía una “época pico” (o Peak TV), una cumbre donde la oferta de historias de calidad había alcanzado un punto de saturación:

“Mi impresión es que pronto llegaremos a un pico. En 2016 habrá más de 400 narrativas producidas para la televisión, incluyendo las generadas por los servicios de streaming. Esa cifra representará más del doble que la obtenida en 2009. Es un desafío gigantesco tanto para productores como espectadores. Los primeros deben enfrentar la responsabilidad de encontrar talento para mantener la producción, y los segundos ahora deben reservar más tiempo y atención para estar conectados con todo lo que les interesa, lo cual se antoja imposible. Simplemente hay demasiada buena televisión”.

The Knick, Transparent, The Good Wife, UnREAL, Vikings, Game of Thrones, Veep, The Americans, House of Cards, Orange is the New Black, Fargo, True Detective, Rectify, Girls, Homeland, The Affair, Horace and Pete, Halt and Catch Fire, Billions, Blackish, Empire, American Crime Story, Mozart in the Jungle, Master of None, Jessica Jones, Daredevil, Bojack Horseman, Faking it, Archer, Outlander, The Leftovers, Mr Robot, Scandal, Penny Dreadful, The Walking Dead, Better Call Saul, Orphan Black, por mencionar los nombres más notorios, constituyen la oferta de series que se presentan hoy como productos cuyo objetivo va más allá de ser un mero entretenimiento. Esto, claro, no significa que todas sean opciones de calidad –algunas, de hecho, son bastante malas–, pero en conjunto forman parte de un menú cuyo consumo, en primera instancia, se antoja apetitoso.

La analogía gastronómica no es gratuita. El entusiasta de las narrativas televisivas estadounidenses se distingue por su glotonería. El lenguaje así lo revela. Emily Nussbaum, crítica televisiva y reciente ganadora del premio Pulitzer, define –mitad en serio, mitad en broma– la era actual de la televisión como la “época de caramelo”, una etapa en la que el espectador, al igual que un niño en una tienda de dulces, es libre de seleccionar entre una variedad amplia de productos en múltiples presentaciones. Mejor aún, cuenta con la prerrogativa de escoger cómo y cuándo los piensa saborear, es decir, entre disfrutarlos de manera intermitente y pausada, o de plano devorarlos de un solo atracón (el famoso binge watching, consistente en ver una o varias temporadas de una serie durante un fin de semana). Durante la mal llamada “era dorada de la televisión”, periodo que hipotéticamente abarca del surgimiento de Los Soprano en los noventa al final de Mad Men en 2015, el inventario de la tienda de caramelos se restringía a ofrecer variaciones de un antihéroe masculino insatisfecho y con conflictos existenciales, Si bien algunos programas valiosos aún se mueven bajo esos derroteros en 2016 (Vinyl, Better Call Saul), la gama temática se ha expandido con rapidez notable. Del matrimonio de espías soviéticos de The Americans a la familia disfuncional de Horace and Pete, sin obviar al padre transexual de Transparent o el caballo en crisis de mediana edad de Bojack Horseman, la diversidad de personajes y situaciones es apabullante.

Habitar un lugar con la angustia de que algo importante ocurre al mismo tiempo en otro lado dista de ser una sensación nueva. El “miedo a perderse algo” (denominado en inglés como FOMO, acrónimo de Fear of Missing Out) es un sentimiento inherente a la vanidad de estar a la moda o pensarse a la vanguardia del resto de los mortales. Por lo general, sentir FOMO quizá sea un tanto histérico, pero en materia de consumo de televisión, está plenamente fundamentado: no importa qué tan informado esté el espectador, seguramente existe una serie desconocida que bien podría detentar su interés. A esta dinámica se suma el hecho de que la televisión –o lo que conocemos todavía por televisión, bien valdría la pena replantearse el nombre– es un juego de pantallas cuya relevancia en el debate cultural ha sido amplificada por la redes sociales, lo que redunda en que la angustia de no poder darse abasto ante la salida de un nuevo sabor aumente cada semana.

En aras de contribuir a una degustación más selecta, este texto analiza tres de las series más interesantes de la actualidad. Con toda alevosía, el escrito omite las narrativas más populares (House of Cards, Game of Thrones, Orange is the New Black) con el fin de concentrarse en programas que, si bien menos conocidos, resultan más fascinantes.

De bares y hospitales

De entre los lugares comunes que nos dejó la supuesta “era dorada”, quizá el más definitorio sea el de considerar al escritor como autor supremo de la obra televisiva. Siempre que se habla de series, el enfoque autoral tiende a recaer en el creador, quien además funge como escritor principal y showrunner (o responsable último del programa). En el libro Hombres fuera de serie (Ariel, 2014), por ejemplo, el periodista Brett Martin dibuja un retrato grupal basado precisamente en la premisa de que la generación de escritores dramáticos aglutinados alrededor de la cadena HBO a principios de este siglo eran el equivalente creativo de los directores estadounidenses de los setenta, época de gloria del cine de la Unión Americana.

Es lógico: la dinámica expositiva de los programas, donde el avance de la historia depende de la inyección de dosis contantes de información, así como posibilidad de explorar todas las aristas de un personaje durante varias temporadas, tiende a privilegiar al escritor por encima del director, quien a diferencia de lo que ocurre en el cine (donde la atmósfera y los matices visuales son determinantes), ocupa un rol secundario.

Esta “época pico”, sin embargo, comienza a revelar casos que van a contracorriente de este paradigma. El formato televisivo, ahora sabemos, puede emancipar al director. El ejemplo más extremo de esto es el trabajo de Steven Soderbergh en The Knick, donde la mente detrás de cintas como Sexo, mentiras y video (1989) y The Limey (1999) se desempeña como titular de fotografía (bajo el seudónimo de Peter Andrews), operador de cámara, editor (bajo el alias de Mary Ann Bernard), y, desde luego, director. Aunque el guion maneja ideas interesantes (la naturaleza de la innovación, tensiones raciales, políticas de género), se podría argumentar con cierta razón que The Knick es, en esencia, una telenovela. No obstante, gracias al oficio de Soderbergh, el resultado quita el aliento: las vicisitudes melodramáticas de los personajes que laboran en The Knickerbocker, el hospital de principios del siglo XX que le da nombre al programa, son de una relevancia secundaria frente a la maestría de la ejecución (texturas crispadas, fragmentación, un ominoso soundtrack electrónico, iluminación kubrickiana, sutiles planos secuencia, y, sobre todo, una cámara en constante conversación con los destinos posibles que puede tomar la acción). The Knick demuestra que la televisión puede ser una ruta de escape atractiva para directores que no encuentran en el cine hollywoodense un lienzo a la altura de sus capacidades estéticas.

Horace and Pete, creada, dirigida y protagonizada por el comediante Louis C.K. despliega una autoría aún más idiosincrática. Concebida como una sitcom sin risas grabadas y registrada a manera de televiteatro, Horace and Pete –coprotagonizada por Steve Buscemi, Edie Falco y un sorprendente Alan Alda– es un editorial sobre el estado de las cosas formulado desde un lugar a punto de desaparecer: un bar familiar ubicado en el aquí y el ahora de un Brooklyn en pleno proceso de gentrificación; una tragedia donde las risas son carcajadas infernales que no ofrecen catarsis o refugio alguno. El tercer episodio de la serie –producida de manera totalmente independiente y distribuida en el sitio web del autor: louisck.net– arranca con un plano secuencia fijo de poco más de nueve minutos en el que Laurie Metcalf da una de las actuaciones clave de este siglo. Sin exageraciones, es una confesión erótica femenina a la altura de Persona (Bergman, 1966), Ojos bien cerrados (Kubrick, 1999) o el Raymond Carver más corrosivo. Louis C.K. ya había demostrado vigor autoral en Louie, una crónica surreal falsamente autobiográfica sobre sus experiencias como cómico de stand up y padre divorciado en Nueva York, pero Horace and Pete lo eleva como uno de los artistas más vitales e incisivos de la historia reciente.

Todos somos espías

Karl Marx escribió que la historia tiende a repetirse a sí misma, primero como tragedia, y luego como farsa. No obstante, como señala Joshua Rothman, crítico de The New Yorker, a veces los dos géneros pueden desdoblarse a un solo tiempo con la misma intensidad. Para comprobarlo basta ver The Americans, serie creada por Joe Weisberg (exoficial de la CIA) y supervisada por Joel Fields que cuenta la historia de una pareja de espías de la KGB infiltrados como ciudadanos estadounidenses durante la etapa más álgida de la guerra fría, los ochenta. En un inicio, la pareja –casada y con un par de hijos nacidos americanos que ignoran el origen soviético de los padres– parece formar un equipo excepcional y plenamente convencido de sus actos. Con el transcurso del tiempo, empero, las “fracturas en el titanio” comienzan a evidenciarse. Pese a moverse bajo una atmósfera engañosamente fría, el control del matrimonio experimenta un lento resquebrajamiento donde la frustración callada y la rabia adquieren un tono casi tragicómico. En palabras de Rothman, The Americans se ha transformado en uno de los dramas televisivos con más capas y matices: “Nada se compara a su combinación de genuina tristeza silenciosa y mordaz hilaridad. Verla equivale a sentirse deleitado pero bajo amenaza constante, a experimentar una agridulce sensación de felicidad. Es el whisky sour de la televisión actual”.

No hay personajes más solitarios en la TV que los protagonistas de The Americans. El espionaje funciona como una metáfora maestra en dos sentidos. Por un lado, no importa qué tan terribles sean los actos que realizan Elizabeth y Philip en su vida como espías –y vaya que son atroces: traiciones, asesinatos de personas inocentes, ocultamiento de cadáveres, tráfico de armas biológicas–, siempre estamos conscientes de los intentos de la pareja por mantener protegida a su familia, por lo que nunca dejan de ser los centros empáticos de una audiencia compuesta por “americanos” que deberían odiarlos. Y por otro lado, a un nivel más íntimo, nos hace ver que las reglas que norman la vida matrimonial son muy similares a las del espionaje: controla tus sentimientos y asume la mentira como verdad, de lo contrario, los problemas se apilarán hasta formar una avalancha imposible de esquivar. En el caso de The Americans, quizá la serie dramática más lograda de esta “era pico”, el caramelo deja un sabor amargo.

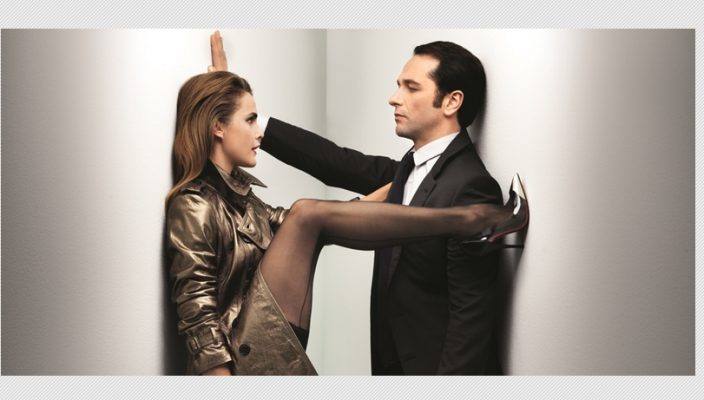

*FOTO: Si bien algunos programas valiosos aún se mueven bajo los derroteros del antohéro masculino insatisfecho, la gama temática se ha expandido con rapidez notable. Uno de estos ejemplos es The Americans, que recoge la historia de un matrimonio de espías soviéticos/ Especial.

« Series que desafían la maldad Carlos Chávez, crítico en El Universal »