Woody Allen, un humorista cerebral: prólogo de su nuevo libro

A quince años de su último libro de relatos, el escritor neoyorquino regresa con Gravedad Cero (Alianza, 2023), ensayos humorísticos de obscenidad descarnada. El artista sui generis nos ofrece una novedad de su prosa hilarante, “a una figura poseedora de un poco (apenas un poco) más de autoridad para reflexionar acerca del mundo ridículo que lo rodeaba”, escribe la prologuista Daphne Merkin, brillante crítica literaria estadounidense

POR DAPHNE MEKRIN

No es fácil ser gracioso. Como sabe cualquiera que haya estado en un coctel escuchando los chistes malos de alguien y haya tenido que reírse sin ganas pero cortesmente, el deseo de ser gracioso está muy difundido, pero rara vez se cumple. Tener gracia en la página escrita, donde no se puede recurrir al ritmo, a los gestos o a las expresiones faciales para puntuar o añadir énfasis a un chiste, tal vez sea todavía más difícil. Una vez, en una época que parece muy lejana, el arte de ser gracioso, de escribir esa clase de piezas cómicas que en el New Yorker se publicaban bajo la cabecera de “casual” [informal, ocasional], estaba a cargo de grandes columnistas de dedos raudos como Robert Benchley, Dorothy Parker, George S. Kaufman y S. J. Perelman. Hoy en día, ser gracioso, en especial en los medios gráficos, parece requerir, en la mayoría de los casos, un esfuerzo mucho más laborioso, y todo para alcanzar un resultado que tal vez genere sonrisas de reconocimiento, pero casi ninguna risita, y mucho menos carcajadas.

Y luego está Woody Allen. Muchas de sus ocurrencias, que han aparecido en sus escritos o en sus películas, ya están arraigadas en nuestra cultura: “Si resulta que Dios existe… lo peor que puede decirse de él es que su rendimiento deja mucho que desear” [La última noche de Boris Grushenko]. Otras son menos conocidas pero igualmente memorables y su efecto se basa en una conexión inesperada de alusiones intelectuales y humor popular: “Trabajé con Freud en Viena. Nos peleamos por el concepto de la envidia del pene. Freud pensaba que debía limitarse a las mujeres” [Zelig]. Una de mis favoritas es una sátira a esa especie de solemnes autobiógrafos que suponen que todos estamos interesados en sus revelaciones y, por lo tanto, intentan, de manera irritante, cubrir sus huellas: “¿Debo casarme con W.? No, si no me revela las restantes letras de su nombre”. La cita pertenece a “Selecciones de los memorándums de Allen”, el primer texto de Without Feathers [Sin plumas], su segundo libro de relatos, publicado originalmente en 1975. El primero, Getting Even [Cómo acabar de una vez por todas con la cultura], se publicó en 1971. En 1980 apareció la tercera compilación, Side Effects [Efectos secundarios] y la cuarta, Mere Anarchy [Pura anarquía], fue publicada en 2007.

Y no olvidemos la burla de la refinada observación de Emily Dickinson, que hace las veces de epígrafe de Sin plumas (“La esperanza es esa cosa con plumas”), corregida por Allen de manera minuciosa y desternillante: “¡Qué equivocada estaba Emily Dickinson! La esperanza no es ‘esa cosa con plumas’. La cosa con plumas ha resultado ser mi sobrino. Tengo que llevarle a un especialista en Zúrich”. Tampoco debemos pasar por alto en Sin plumas el comienzo de “Una aproximación a los fenómenos psíquicos”: “No hay duda de que existe un mundo invisible. El problema es ¿queda muy lejos del centro? ¿Y hasta qué hora está abierto?”. Quizá el texto más divertido de aquel libro es “La puta de Mensa”, sobre una chica de dieciocho años, estudiante en Vassar, que también hace las veces de prostituta. La madame para la que trabaja tiene un máster en literatura comparada y la especialidad de la protagonista de dieciocho años consiste en sostener discusiones intelectuales con los clientes. Es capaz de extenderse sobre Moby Dick (“el simbolismo se cobra aparte”) y sobre la ausencia de “la subestructura de pesimismo” en El paraíso perdido. Es un cuento lleno de ingenio… y para partirse de risa.

Pero se podría seguir y seguir. Aunque cueste creerlo, Sin plumas se publicó hace casi medio siglo y pasó cuatro meses en la lista de best sellers del New York Times. Consolidó la reputación de Allen como un humorista cerebral, una extensión de ese personaje desventurado y manso que aparecía en sus películas, pero dejando a un lado, de manera casi imperceptible, esa actitud retraída, entre pusilánime y tímida, para acercarse a una figura poseedora de un poco (apenas un poco) más de autoridad para reflexionar acerca del mundo ridículo que lo rodeaba. Sí que persistían su característico trasfondo de melancolía —al que el propio Allen se ha referido como anhedonia (la incapacidad de disfrutar de las cosas)— y el punto de vista urbanita, así como esa perspectiva pesimista que utiliza lo absurdo y colorea todo aquello en lo que posa la vista, desde el amor, el sexo y la muerte hasta las instituciones culturales. En una sección llamada “Pronosticación”, que también forma parte de “Una aproximación a los fenómenos psíquicos”, cita las aparentemente sabias máximas de un conde del siglo XVI llamado Aristonidis. “Veo a un gran personaje —declama ese sabio— que un día inventará en bien de la humanidad una prenda que se llevará encima de los pantalones para protegerlos mientras se guisa. Se la llamará ‘devantal’ o ‘delantalo’ (Aristonidis se refiere al delantal, naturalmente)”.

Si a algunos comediantes, al igual que los pianistas asiáticos de trece años, podría calificárselos de prodigios, desde luego que Allen sería considerado uno de ellos. Empezó a vender chistes a los quince años y lo expulsaron de la Universidad de Nueva York debido a que hacía novillos con mucha frecuencia y no trabajaba ni prestaba atención. Apenas unos años más tarde, escribía guiones para números de Sid Caesar, creando chistes a una velocidad vertiginosa. Trabajó con Mel Brooks, Larry Gelbart, Carl Reiner y Neil Simon y, según la leyenda, se sentaba delante de su máquina de escribir durante quince horas seguidas, arrancándole toda clase de bromas y ocurrencias. (Nada de bloqueo de escritor.) Durante los sesenta, actuó como monologuista en la zona del Greenwich Village, en The Bitter End y el Cafe Au Go Go. También escribió y dirigió comedias alocadas, tales como Toma el dinero y corre (1969), Bananas (1971), El dormilón (1973) y La última noche de Boris Grushenko (1975). Todavía me acuerdo de cuando, siendo una adolescente rebelde que desafiaba a cualquiera a que intentara hacerme reír, vi Toma el dinero y corre y estallé en fuertes carcajadas en el momento en que Allen, encarnando a un frustrado ladrón de bancos, levanta un cartel que dice “Tengo un devólver” [“I have a gub”].

Y ahora, damas y caballeros y miembros no binarios del público lector, su paciencia ha sido recompensada. Más de quince años después de su último libro de relatos, el auteur de ojos tristes ha regresado con un nuevo volumen titulado Gravedad Cero. Algunos de estos textos aparecieron en The New Yorker y otros se han escrito expresamente para este libro. Entre los últimos se incluye un conmovedor y extenso relato titulado “Crecer en Manhattan”, que es intrínsecamente woodyallenesco en su mezcla de añoranza romántica y su postura de cejas levantadas e incredulidad ante las crecientes contradicciones de “un mundo especialmente diseñado para que él jamás pudiera entenderlo”.

El alter ego de Allen se llama Jerry Sachs y es un hombre de veintidós años que se ha criado en Flatbush, en un “edificio de apartamentos de diez pisos y ladrillo visto bautizado con el nombre de un patriota. El Ethan Allen. Él pensaba que, dada su mugrienta fachada, la nula elegancia del lobby y el portero borracho, habría sido más adecuado que le hubieran puesto el nombre de Benedict Arnold”, en referencia a ese general estadounidense que se pasó al bando británico durante la Guerra de la Independencia. Sachs trabaja en el departamento de mensajería de una agencia teatral, a pesar del deseo de su madre, “una mujer totalmente desprovista de encanto”, de que se convierta en farmacéutico. El miembro más venerado de la familia es un primo que “pronunciaba como Abba Eban”. Sachs vive en “un estrecho y abarrotado piso de una sola habitación sin ascensor de la calle Thompson” e irrita con un “surtido de quejas psicosomáticas” a su esposa Gladys (un nombre perfecto para una primera esposa), que trabaja en una agencia inmobiliaria y asiste de noche al City College para ser profesora. Él está prendado de Manhattan en su faceta más glamurosa, la época de El Morocco y Gino’s, cuando “personas atractivas” intercambiaban “frases ingeniosas” y bebían cócteles “en un decorado de Cedric Gibbons”.

Un día de primavera, cuando está sentado en su banco favorito al oeste del estanque de los veleros, una adorable joven llamada Lulu, con ojos violeta que “transmitían una sofisticada inteligencia urbana”, se sienta en el otro extremo del mismo banco. Cuando él le cuenta que está escribiendo una obra sobre “una mujer judía obligada a tomar decisiones existenciales”, Lulu responde que ella hizo una tesis sobre filosofía alemana. “El concepto de la libertad en la poesía de Rilke.” Lulu se muestra fascinada con la idea de que Sachs pueda darle un tratamiento cómico a esos temas y él reacciona en consecuencia: “Su aprobación hizo que a él se le desprendiera la parte superior de la cabeza, que saliera por el aire como un platillo volante y que recorriera todo el sistema solar antes de volver”. Y, a partir de ahí, y al menos por un tiempo, comparten el destino… hasta que la relación se deteriora a causa de una invitación a una orgía a la que Lulu está deseando asistir y a la que Sachs pone objeciones: “Yo no me calificaría de neurótico”, declara él con irritación, “porque no me interese tener sexo con el Coro del Tabernáculo Mormón”. De todas maneras, tratándose de una creación de Woody Allen, no se puede esperar que la felicidad fuera a durar mucho, ¿verdad?

Hay otros dieciocho textos más breves que abordan los más variados temas, desde inútiles aspirantes a actores que tienen agentes como Toby Munt de Parásitos Asociados, pasando por el origen del nombre del Pollo del General Tso o la segunda residencia y al mismo tiempo “mansión enorme de Belgravia” del duque y la duquesa de Windsor, con el duque preocupado sobre cómo crear un pasable nudo Windsor y la mejor manera de hacer una pajarita, mientras la duquesa, “tratando de mantenerse ocupada, practica el baile watusi a partir de un diagrama de pasos desplegado en el suelo”. Uno de los textos, titulado “Park Avenue, piso alto, urge vender… o nos tiramos”, retrata la avaricia y los tejemanejes del mercado inmobiliario, mientras que otro describe a un caballo que incursiona en la pintura y se convierte en un codiciado artista. En “Apéndices de Manhattan” nos presenta a Abe Moscowitz, quien “murió de un infarto y se reencarnó en langosta”, después de lo cual la narración se desliza a una caricatura del ultraestafador Bernie Madoff, quien casi termina convirtiéndose en langosta. Uno de los relatos, “Con dinero se puede comprar felicidad; ¡no me digas!”, transforma el Monopoly en un juego de la vida real, en el que exsocios de Lehman Brothers hacen grandes apuestas. En uno se enfrenta a una panda de gallinas recalcitrantes, mientras que en otro se debaten las virtudes de distintas almohadas en una conversación que tiene lugar en el Club de Exploradores de Londres. Tampoco falta una veloz y taimada estocada a la cultura woke y, por supuesto, también Hollywood, con sus falsos oropeles y sus seudojerarquías, recibe unas cuantas palizas.

He aquí el quid de la cuestión: Allen no ha perdido ni un ápice de su capacidad de entretener y deleitar, ya sea a través de la intencionada rimbombancia de su estilo, que incluye una desconcertante utilización del barroco, el doble sentido y las palabras crípticas —bibelots, aflato, síncope, calipigias, crepuscular—, o inventando nombres exagerados pero extrañamente adecuados para sus personajes, como Hal Roachpaste, Ambrosia Wheelbase, Hugh Forcemeat, Panufnik, Morey Angleworm, Grossnose… y la lista sigue. También encontramos las habituales y generosas salpicaduras de referencias cultas, desde Scriabin, Reinhold Niebuhr y La Rochefoucauld hasta Strindberg y Turgénev. Y, para no ser demasiado rebuscado al respecto, Miley Cyrus. Tal vez lo más impresionante para una académica no practicante como yo son las alusiones a frases como “una exaltación de alondras” o “Ese mar que un gong atormenta”, esta última de W. B. Yeats. Si uno presta mucha atención, se alcanza a oír la característica enunciación oral de Allen detrás de esas palabras: las consonantes dentalizadas, el tono neutral pero adusto, el salto repentino de la más normal y plebeya de las observaciones a los comentarios más salvajes y desquiciados.

En estos tiempos cada vez más oscuros, en los que un matón ruso bajito de ojos rasgados parece dispuesto a desencadenar el caos y la destrucción en el mundo, una de las pocas maneras en que todavía podemos confiar para aliviarnos levemente del pesimismo y la desesperación es la que nos ofrecen el toque de humor ligero y sensible y las ocurrencias de obscenidad descarnada, que nos recuerdan que hay facetas de la vida que quedan por encima de lo espantoso. Si en algún momento fue importante recurrir a los payasos, ese momento es ahora. Woody Allen entra en escena.

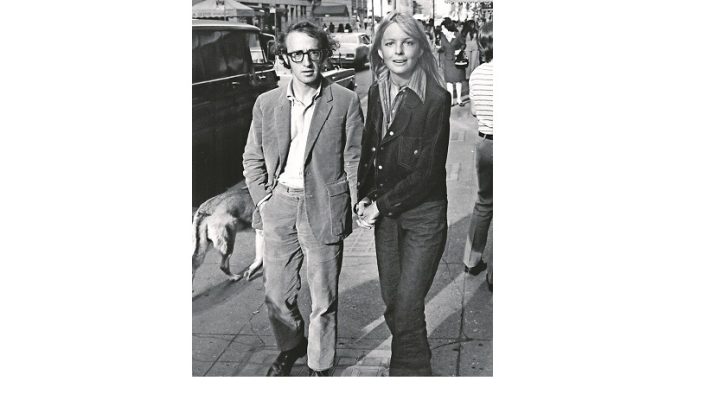

FOTO: Woody Allen y Diane Keaton caminan por las calles de Nueva York (1970). Crédito de foto: Internal /Ron Galella Colection

« “No inventes nada, sólo mira bien”: entrevista con Gabriel Rodríguez Liceaga Si no tomas riesgos, ¿para qué escribir?: entrevista con Guillermo Arriaga »