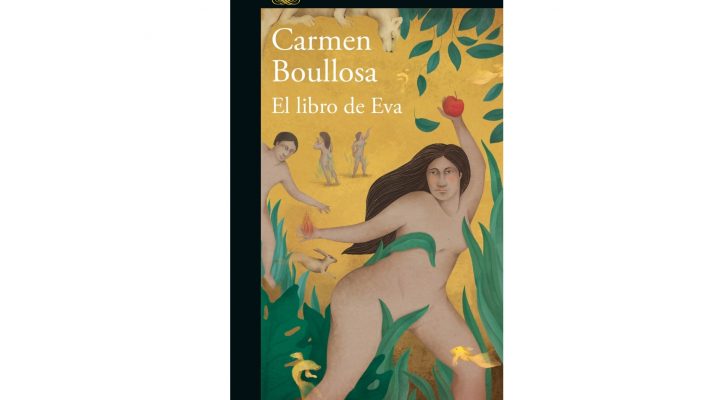

El libro de Eva

/

La escritora Carmen Boullosa aborda la labor titánica de dar voz a una mujer, la primera, que lucha por su existencia en un mundo donde está predestinada a ocupar un segundo lugar que rechaza por completo. Confabulario publica aquí un adelanto de El libro de Eva (Alfaguara, 2020), su nueva novela

/

POR CARMEN BOULLOSA

1.

Antes que yo, fue el Caos, el gran desorden, lo indefinido, la revoltura de oscuridad y luz, cielo y abismo, arriba y abajo, ligereza y peso, agua y tierra. No había quién lo percibiera. Todo era indefinido, incompleto, suspenso. Todo ardía, sin mesura.

Lo disforme era magnífico a su manera.

Del Caos tengo idea. No lo conocí de primera mano, pero el Caos es parte de lo que soy. No soy excepción en el Cosmos, el Caos hoy está presente, su fuerza anima al Universo.

Por mí existen el dolor y el placer humanos; por ser yo heredera del Caos, se confunden dolor y placer en los humanos.

Después del Caos, la Tierra empezó a girar en su eje, y sucedió su gravitación. No abundemos, porque esto, la transformación, el desfiguro, la desconsiderada centralización, podría ser toda la historia. Detengámonos en otras:

Persiguieron a la Tierra dos luminarias —el Sol y la Luna—, multitud de estrellas, los cometas, los atolondrados asteroides y otros cuerpos siderales sin nombre, algunos desgajándose y desorbitados, sin ton ni son. En honor a la verdad, el Sol no perseguía a la Tierra, pero en aquel entonces así parecía y por lo dicho hay que anotarlo así.

No era insensata la dicha percepción: nuestro planeta, vestido de atmósfera, era la aparición de la belleza. La belleza conlleva el horror: los titanes brotaron desde el centro terrícola respondiendo al llamado de la Luna y del Sol. No obedecían a la presión interna de la Tierra, como sí los géiseres, los ojos de agua, o el fuego de los volcanes.

Los titanes eran desfiguros. Su forma, la impronta del Caos. Eran sombras retrasadas, de lenta aparición, lerdas sombras viajeras, procedentes de tiempos anteriores sin razón de ser propia. Su disformidad, y no su dimensión, les ganó el nombre, porque en la Tierra todo ser animado tiene alguna cordura en su forma, excepto los perecederos titanes.

Los sucedieron los gigantes. Con ellos conviví, pero puedo decir poco, porque sólo el infante puede ver a los gigantes con claridad, y yo nunca fui niña. Fui desde un principio una adulta, o esto de la edad que soy yo, la pausa de lo eterno.

La leyenda dice que los gigantes eran hijos de los titanes. Ésta no tiene fundamento, porque los previos a Eva no concibieron prole; los titanes se extinguieron sin dejar descendencia. Yo soy la primera que engendró vástago, mientras que titanes y gigantes brotaron, surgieron, como explota el volcán o da vida la semilla. Antes de mí, lo creado era lo que se desencadena, conmigo dio inicio el nacimiento. Previo a mí, el Caos y la Eternidad. Lo generado era sin madre.

Oh, ay, la Madre: ella es la irrupción, la personificación de la hechura, la presencia del oscuro ducto que nos trae a la vida, y aún peor: la cuidadora de la semilla, la alimentadora, la procuradora. Figura atroz. Valdría ponerla en duda, en lugar de celebrarla, porque ello, ella, eso, nos devora. Entramos al mundo por lo que nos consume, por doble vía sin la aceptación de la Madre.

Pasado el tiempo, los gigantes tuvieron hijos con las de nuestra especie. Engendraron seres soberbios y desdeñosos de todo lo bello; confiados en sus capacidades, cometieron iguales desmanes que los atribuidos por algunos a los gigantes.

Las humanas copularían también con ángeles. Las criaturas concebidas por ángeles y mujeres se mudaron a la primera ciudad, arruinando el sueño de Caín que después tendría Noé: crear una raza libre de perversidad, acortando la vida de sus habitantes, pues si longevos, algunos serían perversos, y conocerían el placer de los vicios. Esa historia vendrá adelante.

Los “oleajes” del Caos, algunos de alcance universal, otros regionales, en batallar formidable, pasaron por episodios bélicos narrables.

Uno de estos últimos empezó cerca de la Tierra, un poco más allá de la Luna. Fue cuando Belcebú, el mayor de los ángeles, cayó de allá, por arrogante, traicionando su energía sideral; se precipitó echando mano de la atracción geodésica, anclándose aquí entre nosotros como nuestro par. Episodio de natural irreversible.

En la Tierra, Belcebú, aunque resplandecía espectacular, no pudo contenerse ante tanta belleza terrestre. No la soportó; ansioso y hambriento, quiso devorárselo todo.

Con vertiginosas tarascadas, Belcebú manducó, deglutió y, por tragón, se desplomó, cayendo a un círculo del inframundo.

La Luna se carcajeó.

Ese reír largo y gordo de la Luna zarandeó la Tierra y sus alrededores. No estuve presente, lo supe mucho después: quedó escrito en las piedras y en la docilidad del agua ante la Luna.

Las carcajadas de la Luna, desafío magnífico, añadieron a lo terrestre la constancia incandescente de la frialdad lunar.

La Luna (lo explican así), incluso cuando atacada de risa, es sobre todo hembra. Lo mismo, la Tierra. ¿Qué no, qué no es hembra? Díganmelo.

2.

La primera de los nuestros soy yo, Eva.

Todo empezó con lo que llaman “la manzana”. La hipótesis que circula sobre el barro y el soplo y Adán es falsa —aquí se sabrá su malintencionado origen—. Lo cierto es que la carne, como la hoja del árbol, el nervio, la roca y el polvo, están hechos de polvo de estrellas.

Aseverar que con el barro la fuerza vital se dio a la tarea de crear humanos es incorrecto. Decir que la carne del varón fue anterior a la mía, y que a la mía se la sacaron de un costado, es un disparate.

Nuestra raíz no es subterránea: la podemos rastrear en un fruto.

Me llamo Eva. No tengo pasado. No nací de nadie. No tuve infancia. Soy el ser que no muere. Soy la primera. La madre de todos ustedes.

A pesar del Infierno y de su envidia1, yo, deshacedora de entuertos, destrozadora de injurias2, diré aquí la verdad.

Todo empezó con la mordida que di a esa fruta, a la que llaman “manzana” porque tienen la memoria doblegada. No era manzana. Eso es otro absurdo. La creación de la manzana fue larga aventura humana —y lo sigue siendo, cada cosecha, cada árbol requiere cuidado, mano delicada, imaginación, azar—, la primera fue la hecha por Caín, Ningún aprendizaje es más valioso que el que da el hijo o la hija a la madre. Querido Caín, a quien yo apodé “Semillas”, mi hijo agricultor.

En el Edén no había ni “cuidado”, “mano delicada”, “imaginación” o “azar”. En el Edén, los frutos, las legumbres, semillas, hojas, tallos y vegetales no sabían ni olían a nada. Creció una fruta, formada, como todo, de polvo de las estrellas, fue el azar quien la produjo deliciosa.

El azar es desde ese instante compañero inseparable, mío, y nuestro. No fue lo único que nos dio la “manzana”.

Tampoco es verdad que yo no mordiera la manzana, como se ha escrito (contra el bocado se estuvo / de Adán, sin probar bocado3). Yo sí la mordí, ¿por qué negarlo, si me honra? Pamplinas maledicentes que al hacerlo cometí el “pecado original”.

La fruta deliciosa despertó mi olfato. Percibí un olor por primera vez.

El olfato me instó a extender el brazo, abrir la mano, tomar lo que pendía de la rama y llevármelo a la boca. No intervinieron los ojos: del aroma, la fruta pasó a la boca. Sentí su fresca y lisa piel con los labios, con la lengua, y clavé en ella los dientes.

(Polvo de estrellas, polvo de estrellas. También yo no soy más que polvo de estrellas. Soy un polvo fértil, activo, creador, generatriz, lo que está en la naturaleza de aquel polvo primero.)

La fresca carne de la fruta —fresca y arena, hecha de contrarios, aérea y sólida, leve y pesada— produjo enorme deleite al morderla, no sólo por su sabor y su olor, su crocante textura cargada de humedad me produjo un inédito placer.

¿Que cómo era el Edén? En corto: no era como es aquí.

Era un espacio cerrado, encorsetado. Estaba ausente Naturaleza. El Edén era un capricho abstracto, un espacio en el que no pasaba el tiempo, ausente de noche, estaciones, lluvia, viento, sequía, helada, o distancias, era de una dimensión. No pegaba el sol, no había hielo. Si hubiese entrado agua al Edén, ésta no habría jamás alcanzado el hervor. No había vapor en el Edén tampoco.

Escapaba a la lógica terrenal. Era una especie de huerto en el que todo era artificial, porque si bien había flores y frutos, éstos no eran igual a flores y frutos, no corría en ellos savia, no buscaban la luz solar, no tenían raíces; no había agua ni aire, o minerales, o a su pie algo que pareciera tierra.

Los pintores que han querido reproducirlo sí consiguen asomarse un poco a lo que fue, cuando, por ejemplo, dibujan formas que escapan a toda lógica, imprácticas o absurdas. Si no se le parecen, se acercan a lo que era; distorsionando lo que era el Edén, lo rozan, porque era como una pintura, una representación, pero no era en tela ni papel. Color, sí, tenía color, pero sin graduaciones, y sus colores no eran los cuatro primarios, eran todos definitivos y concluyentes, sin tonos, sin reflejos, sin mixtura.

Adán también quiso reproducir el Edén, y por eso su afán de domar a las bestias. Porque en el Edén todo estaba controlado, planeado por una mente como la de esas cabezas que sólo conciben idear en papel, en formas rígidas y colores planos.

En el Edén, yo no sabía que yo era yo, no tenía ni idea de que ahí cerca estaba Adán. Y por supuesto que no soñábamos, porque no dormíamos, no había sueño ni vigilia, así que la premisa de que el Trueno le arrancó un pedazo del costado para hacerme a mí cuando él dormía, es una falacia de pe a pa. Mentira también decir que Adán cultivaba y que tenía un ganado. No. El Edén era el Edén, sin mano humana.

Otro error es decir que en el Edén se les dio nombre a los seres vivos y a las cosas.

—¿Y la serpiente, Eva?

—¿Serpiente? ¡Tampoco, nada de serpiente alguna! Lo que había es eso que han dado en llamar “manzana”, y que era una fruta como venida de acá, de la Tierra.

—¿Es verdad que en el Edén el Trueno conversaba con los ángeles, o éstos con Ella?

—No lo creo. El Trueno no conversaba. Sus comunicados no eran en lenguaje. Lo suyo era un retumbar, un no sé qué intraducible en palabras… Éramos sin palabras, asentir era lo nuestro…

—¿Sentían admiración por el Trueno?

—Éramos incapaces de admiración. Volteábamos al cielo porque no caminábamos sobre cuatro patas. Sólo por reflejo, a veces, bajábamos la vista. Éramos también sin mirada horizontal (en el Edén, nunca crucé ojos con Adán, desconocía la experiencia de notar el brillo de sus pupilas).

—¿Quieres decir que no lo veneraban?

—Claro que no.

—¿Quién empezó a llamar al Trueno deidad, Dios, Divino, Eterno, el Todopoderoso, el Creador, esas cosas?

—Fue Adán, arbitrario, y más arbitrario porque lo hizo después de que conociéramos el poder de la Tierra.

El Edén no era un huerto. La manzana era el único fruto con olor y sabor.

Es imposible describir las bestias y la verdura; intento evocarlas: parecían hechas de materia inerte, pero soy imprecisa. Eran algo en lo que el paso del tiempo no tenía cabida, porque estaban en el Edén.

Los seres en el Edén eran irrellenables de luz terrestre, insensibles al tacto, el olfato, la lengua o el oído.

Se diría que “huecos”, inmateriales. Insisto en que no es que fueran de papel, o tela, o pintura, porque esos tres de un modo o de otro tienen olor y sabor.

Tampoco era luz, como los ángeles, ni oscuridad, como los que llaman demonios y que son un reverso de la luz. No era ni uno ni otro: el Edén era la noche iluminada.

No era “atractivo” el Edén. No era deseable, el deseo era inexistente allá. No era tampoco “magnético”, pues ni llamaba, ni repelía. Tampoco era simple. Era de otro orden, de otra categoría.

La única manzana sípida y aromática pendía de la rama de un árbol, fruto único. ¿Sería una rama intervenida, un injerto? Si así fuera, ¿quién lo injertó? ¿Había un jardinero en el Edén? Aun de ser el caso, en el Edén no teníamos imaginación, así que de ninguna manera un edenita podría haber imagi- nado ese injerto.

No hay manzana sin imaginación y no había ser con imaginación en el Edén. ¿Quién hizo, entonces, la manzana?, ¿quién? ¿O qué?

¿Quién, adentro del Edén, había alterado la sombría y continua presencia del Trueno? (El Trueno: lo que algunos, por influencia de Adán y los adanitas llaman Él.) ¿O es que el Trueno mismo, traicionándose, fue su hacedor?

La manzana fue la llave que nos liberó. Nos descifró. Nos convirtió en lo que somos. ¿Quién la hizo?

Algunos conjeturan que la mano de alguno de los ángeles hizo la manzana, pero no tienen sustento; hasta donde yo sé, no había ángeles adentro del Edén, habitaban sólo en las orillas.

No hay duda de que ni los ángeles ni la fruta deliciosa eran edenitas, aunque esta segunda sí estaba adentro del Edén.

—¿En el centro, Eva? ¿Estaba la manzana en el centro del Edén?

—La pregunta no viene al caso. O todo era centro allá, o no había centro. Es como decir que en la superficie de la tierra hay un centro. No hay. Menos aún lo había en el Edén.

Acerqué las manos a la manzana. La toqué. Su piel tenía una temperatura diferente —no era la piedra, no era mi cuerpo, no era el aire—; su textura era algo que desconocía mi tacto y que por esto lo alertó, algo inédito —no era la lisura de la piel del cordero, no era el filo de mis dientes, no era agua o roca. No era luz ni oscuridad. No era caos.

Su piel despertó en mí mi propia piel y con ésta tuve la autoridad para decirle a mi mano “¡toma!”.

Con un tirón, arranqué la manzana de la rama. Toqué con mis labios su piel. De nueva cuenta, algo nuevo. Abrí la boca. La sintió mi lengua. La mordí. Crujió, y era dulce, y el campanilleo de la pulpa de la manzana que sonó cuando la troncharon mis quijadas repiqueteó en mis oídos. Las quijadas mías se movían del gusto, querían volver a morder para sentir más ese repiquetear, ese dulce tronar, ese sonar crujiente.

Inmediato, o simultáneo, una inmensa onda de placer, onda o rayo que nacía de mí y corría hacia afuera de mí, un rayo que no quemaba sino que era dulce —la comparación no es justa, porque no me estremecía, no lastimaba, aunque era intenso, hiriente—, un latigazo de intenso placer, perforante, expansivo.

El sabor despertó mi boca, mi oído, mi olfato, mi vista: mi conciencia. Todo cambió tras esa mordida. Y aquí sí digo bien cuando digo la palabra “todo”, porque las otras veces que la he dicho sirven para demostrar mi carácter sin mesura, pero no como definición precisa.

Mastiqué más la pulpa que ya estaba en mi boca. Cada morder producía otro sonido, otro sabor, otro golpe de placer.

Fue por reflejo convidar la manzana a quien estaba a mi lado, a quien, porque la piel despertaba, se me había vuelto perceptible. Se la acerqué, y a una le lancé, por primera vez, una mirada ardiente.

Antes de siquiera tocar la manzana, Adán también me vio a los ojos (por primera vez) y comprendió que algo cambiaba: aquello era un cisma; de pronto estábamos cargados de una vida que desconocíamos. Esa mirada mía era por primera vez un torrente. La de él… era algo más estable y denso, no fluía.

Adán tomó la manzana, la sintió y la mordió, y conoció lo que yo —el campanillear de la crocante pulpa, el sabor dulce, el látigo, el rayo, la herida…—. Entrelazó los dedos de su mano libre con mis manos. Sentí en mi piel su piel: no la había sentido nunca. Vi a Adán y, viéndolo, me vi también. Comprendí que estábamos desnudos.

(El crocante sonido de la carne de la manzana en mi boca, su crujiente campanilleo… algo que no había escuchado antes porque no había escuchado nada antes. La delicada crujiente fruta despertó adentro de mí el sentido del oído… Oí lo que contenía mi cuerpo, porque esa mordida estaba ya en mí, me despertaba… y con ella despertó la música de las estrellas, la melodía del universo…)

3.

Estábamos desnudos, el uno para el otro. Solté la mano de Adán. Necesitaba cubrirme, cubrirlo, guardar nuestras desnudeces de nuestras miradas. Intenté cortar las hojas del árbol de donde pendiera la manzana.

Resistiéndose, el árbol me habló. Suyas fueron las primeras palabras que sonaron en el Edén. Dijo:

—¡Desobedeciste! ¡No te daré mis hojas!, ¡no podrás tomar nada de mí!

Tiré con todas mis fuerzas para arrancarle las hojas, desoyéndolo, pero no lo permitió. Repitió sus palabras, una y otra vez, y yo lo comprendí de tanto que lo dijo:

—¡Desobedeciste! ¡No te daré mis hojas!, ¡no podrás tomar nada de mí!

Intenté tomarle hojas al árbol vecino. La reacción de éste fue la misma, y también me habló:

—¡Desobedeciste! ¡Carne eres y en carne quedarás maldita! ¡Serás tu propia noche!

De nueva cuenta, lo repitió y lo repitió, hasta que comprendí el “desobedeciste”. ¿A quién o a qué había yo desobedecido?

Adán, ya consciente de nuestra desnudez, se escondía entre unas plantuelas de hojas diminutas.

Libre de su mirada y de mirarlo, observé con paciente detenimiento las hojas de los árboles cercanos, ponderándolas. El placer provocado por la deliciosa fruta había despertado en mí la curiosidad y la capacidad de discernir.

Recurrí a un cuarto árbol que vivía en el abandono. Era una inmensa, inodora higuera. Sus hojas más bajas, las que alcanzaban mis manos, estaban alicaídas, aún algo flexibles, y pendían de ramas secas. Eran hojas carnosas, llenas de fibra. El árbol era también mudo, como si su alma estuviera en otra parte. Por su deshidratación, corté la rama con tres grandes hojas. Las manipulé sin dificultad, las ramas me lo permitieron, y a las hojas aún no las quebraba la sequedad.

Dos de las hojas, como las otras verdísimas del árbol, eran de mi altura; una tercera, más corta que yo. Separé ramas y hojas, a éstas las trocé con las manos y los dientes, las rajé, y usé sus venas como cintas con las que me até los trozos de hoja al cuerpo, al cuello y a la cintura.

Las carnosas hojas (gordas, algo flexibles aún) me cubrían el frente del cuerpo, dejaban mi espalda desnuda, pero eso le bastaba a mi sensación de desnudez, porque lo mío no era pudor, como se ha escrito, sino el conocimiento de que alguien podría verme porque yo veía.

Vestida ya con mi delantal de dos capas, le acomodé a Adán un faldellín de hoja a la cintura, mientras que él, alelado, transido por la sensación de la manzana, no parecía capaz de acto alguno. Con otra vena de la hoja, le até otro trozo, como a mí, al cuello, cubriendo el frente de su pecho.

Al sentir repetidas veces mis dedos en la piel, Adán reaccionó. Bajó los ojos, iluminado aún por el placer que le producía la fruta. Alzó la vista y, sin despegármela, hizo el gesto de pasármela. Con la mirada, le pedí la detuviera en lo que yo terminaba de acomodarnos los delantales, colgando de nuestros hombros y torso, y el faldellín hechos con las grandes hojas de la higuera muda, hojas fibrosas, con anchas venas.

La manzana había despertado en mí también un instinto práctico.

Toqué lo que restaba de la manzana que él pinzaba entre dos dedos, su mano era firme, pero su pulso temblaba, casi imperceptible. Adán soltó la mordida fruta en mi mano, casi dejándola caer en mi palma. Volví a morder donde la pulpa de la manzana estaba aún recubierta de piel. La sensación fue aún más intensa. Mastiqué. Debí cobrar la transida expresión que yo le había visto a Adán. No quería dejar de masticarla, y no quería seguir masticando, deseaba que el bocado fuese eterno, y que no pasara por mi garganta; no podía contenerlo en mi boca porque mi cuerpo entero lo exigía, ávido, ansioso, impaciente… quería ese placer…

Dejé pasar el segundo bocado por mi garganta, y me llevé a la boca la última porción de la manzana. Al morderla, retornó la onda o rayo de placeres diversos.

Mientras yo mordía la manzana, Adán recogió dos ramas secas de las que yo le había tronchado a la higuera, y les ató lo que había yo dejado atrás de las venas de las hojas. Las manos de Adán también habían despertado.

Notas:

-

Sor Juana Inés de la Cruz, Villancico III, en Obras completas, Porrúa, 2012, p. 207.

-

Sor Juan Inés de la Cruz, Villancico VI, op. cit. p. 209.

-

Sor Juana Inés de la Cruz, Concepción, primero nocturno, Villancico I, op. cit., p. 213. Nótese la cita mal utilizada, porque el villancico original se refiere a la Virgen María, no a Eva.

FOTO: Carmen Boullosa: El libro de Eva, México, Alfaguara, 2020, 344 pp.

« Habibetna Ya (Nuestro amor por) Beirut Las artes de Tlatelolco »