El libro de los gatos

Clásicos y comerciales

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Jules François Félix Husson Fleury, quien firmaba Champfleury, nació el 17 de septiembre de 1821, de tal forma que se ha cumplido el bicentenario de su nacimiento. La catedral gótica de Laon, en la Picardía, recibió el homenaje de Proust en alguna página de En busca del tiempo perdido, donde dice: “Una bella torre labrada que se alzó sobre Francia antes de que la nave de la catedral reposara sobre la colina de Laon, como un arca de Noé atestada de animales que escapaban encaramándose en las torres con bueyes que pacen en la techedumbre, y contemplan los prados de Champagne”.

Allí, en Laon, nació Champfleury. Pero no debe su fama, desde luego, a esa cita proustiana. Fue uno de los grandes críticos de arte del siglo XIX, principal responsable de la fama de Gustave Courbet y teórico del “realismo”, palabra que nació en Francia para describir (peyorativamente, siempre ocurría con los ismos), a los pintores complacidos en pintar el mundo, frecuentemente rural, tal cual era y no como debía ser. Un poco como los prerrafaelistas del otro lado del Canal de la Mancha. Ese realismo asustó a Sand (creyó que sus novelas serían mal juzgadas por idealizar a los campesinos, sus domésticos, en sus tierras de Nohant) y ha sido asociado con la Revolución de 1848, al grado que el teórico italiano Traverso identifica El entierro de Ornans (1850) —cuadro monumental a verse en el Museo de Orsay— con el sepelio de aquella revolución. A Champfleury no le gustó el ismo que hizo circular, y tampoco a su amigo Charles Baudelaire, quien fue juzgado por Las flores del mal en 1857, precisamente por “realista”, lo cual al poeta le repugnaba.

Champfleury, cliente de la cervecería Andler junto a Baudelaire y Courbet y Pierre-Joseph Proudhon, puso de moda esos locales de origen alemán como prueba del desprecio que los realistas sentían por el refinamiento. Novelista también, Champfleury pasó por la bohemia, pero tampoco es recordado por su aspecto, limpio, aunque extremadamente informal. Fue él, a su vez, quien recomendó a Jules Troubat con otro de sus amigos, Sainte-Beuve, quien lo contrató como su último secretario. Ello es de interés para quienes hurgamos en la vida del crítico pues Troubat llevó al viejo a interesarse en el anarquista Proudhon, y Sainte-Beuve, senador del imperio de Napoleón III, murió por ello respetado y aplaudido por la izquierda.

Recopiló canciones patrióticas y cuando escuchó decir que la Revolución francesa sólo había heredado, en términos artísticos, la guillotina, Champfleury protestó e hizo una vasta investigación sobre las lozas y las porcelanas revolucionarias, únicas en su género. Pero tampoco es recordado por ello quien aparece, a su vez, retratado con Baudelaire y algunas otras personas en El taller del pintor (1855), de Courbet.

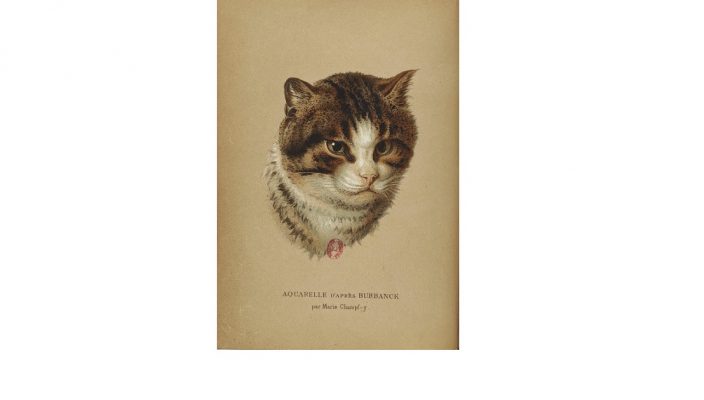

No, a Champfleury se le recuerda por ser el autor de Les Chats (hasta donde sé nunca traducido al español y reeditado por La Coopérative en 2019), obra subtitulada “Histoire-Moeurs-Observations-Anécdotes” e ilustrada por Delacroix, Viollet-le-Duc, Mérimée, Manet, Prisse d’Avennes, Ribot, Morin, Kreutzberger, Mind (conocido como “el Rafael de los gatos”), Grandville, Hokusai y otros autores anónimos, a través de 65 dibujos notables como lo es esta erudita y combativa obra maestra de la gatología, aparecida originalmente en 1869.

Como buen tratadista, Champfleury se remonta a la etimología, y al corroborar lo mucho que se parece entre sí la palabra que describe al Felis catus o cattus en las lenguas romances, advierte que apareció tardíamente en el latín pues sólo se encuentra hasta Paladio e Isidoro y según Littré, también los árabes hubieron de exportarla. La designación griega (Ailuros) no sobrevivió. Ello hizo pensar a Champfleury que la etimología era de origen céltico, pero esa atribución era muy común, en el XIX, cuando no se sabía de dónde provenía algo.

El libro, como suele ocurrir en toda obra dedicada a las mascotas legendarias, empieza quejándose de Descartes y su noción del animal doméstico como máquina. Recuerdo a Tomás Segovia, indignado, diciendo “¡Pero es que Descartes nunca le pisó la cola de un gato!”, y Champfleury coloca, contra el insensible autor del Discurso del método, la autoridad de los egipcios (y aquí se sirve de los apuntes de Prosper Mérimée, escritor que también dibujaba, tomó en el Museo Británico), advirtiendo misteriosamente que “el carácter de los gatos era bien distinto en Egipto que en Europa”. Ese dicho me parece tan inquietante como aquella observación de Steiner sobre que, al no meditar en cómo y por qué los perros sueñan, como lo sabe cualquiera con algún espécimen en casa, demostramos una comprensión muy limitada de la naturaleza y una exagerada noción, a su vez, de lo humano. Si la manera de ser de los gatos ha cambiado con el curso del tiempo, en efecto, ya no se entiende gran cosa.

Al contrario de los egipcios, griegos y romanos no apreciaron mucho a los gatos. Agatías, un escolástico de Constantinopla que odió a los gatos entre 527 y 565 bajo el emperador Justiniano I de Oriente, dijo que esos animales debían ser exiliados de todo hogar humano porque ya habían sido desterrados de otros mundos. Debían enterrarse muy profundo en la tierra porque hasta les daba por fingirse cadáveres y podían abandonar sus sepulcros. Tal parece que la antipatía por los gatos (propia de la India, también, aunque no me consta) del mundo greco-latino se debía a la sobrestimación de las aves canoras, víctimas predilectas de esa familia felina.

La Edad Media tampoco fue feliz para los gatos (yo tuve el infortunio de ser uno de los jóvenes editores, en el Fondo de Cultura Económica, de La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa, libro espeluznante, de Robert Darnton), asociados a la brujería, como se sabe. Hecatombes como la de Saint-Barthélemy tuvieron con frecuencia a los gatos como víctimas en cantidades sobrecogedoras. Empero, la misma época llenó de gatos los blasones, la heráldica y la música popular, tan bien conocida por Champfleury, recordado por su voz de soprano aficionado.

En el Gran Siglo, fueron mascotas de Richelieu, pero el cardenal los quería en calidad de eunucos: se rodeaba de gatitos y una vez que cumplían tres meses, los hacía sustituir por otros mininos. Los más afortunados de esos animales despedidos obtenían trabajo cazando ratones en las cocinas del palacio. El gato, después, fue vindicado por la Ilustración y el romanticismo lo honró. Chateaubriand los defendió del naturalista Bufón, su último gran enemigo, quien interpretó negativamente su carácter dizque ingrato e irredento anteponiéndolo al perro, animal que encarnaba, según el vizconde, a la perfección la “servidumbre voluntaria” teorizada por La Boètie. “Máquinas de fidelidad”, agregaría Madame de Custine, son “los perros”, quienes viven “condenados a amarnos”.

El gato, en cambio, se acaricia a sí mismo porque fue Dios en algún evo. Románticos y fantasistas acusados de malas artes como Hoffmann, Poe y Gautier, se caracterizaron por amar a los gatos, lo cual los disculpaba de sus coqueterías estilísticas, según la gatuna opinión de los críticos Planche y Sainte-Beuve. Champfleury sospecha, y lo deja entrever con precaución, que el amor de su amigo Baudelaire por los gatos autorizaba ciertas prácticas contranatura.

Madame Michelet, leemos en Les Chats mientras nos solazamos en los detallados grabados que J. J. Grandville les dedicó, alimentaba no sólo a las pobres gentes de su parroquia, sino a sus gatos, los cuales hacían fila, pacientemente, junto a sus pretendidos amos. Champfleury llega en su delicioso tratado hasta Manet, como viñetista y a Darwin, como biólogo, admirador este último de la perfecta anatomía de los felinos, uno de los pocos argumentos privados que se le escucharon a favor del diseño inteligente.

Champfleury, finalmente, no evade la discusión sobre la domesticidad del gato, que divide desde antaño a los sabios. Hay quien dice que el gato hubo de ser domesticado en alguna fecha de la antigua historia humana. Por el contrario, sobran quienes sostienen que nunca ha sido domesticado. Así, los gatos habitantes de nuestras casas, se consideran los amos y tienen en nosotros a sus esclavos.

FOTO: Les chats podría considerarse el primer “tratado” sobre los felinos/ Especial

« En la sala de la casa de mis padrinos Jonás Trueba y el azar creador »