Freud: prudencia y temeridad

El psicoanalista interpreta un sueño de Leonardo Da Vinci en el que, según éste, refleja su homosexualidad

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Harold Bloom, en El canon occidental (1994), dijo que así como nunca hubo un Sacro Imperio Romano Germánico – porque esa quimera medieval no fue ninguna de las cuatro cosas– la crítica artística y literaria atribuida a Sigmund Freud no fue, “ni crítica, ni literaria, ni freudiana”. Tomenos Psicoanálisis del arte, la recopilación traducida por Luis López Ballesteros (Alianza Editorial, Madrid, 1970) y examinemos algunos de los estudios allí recopilados para ver si son tan chistosos como le parecieron a Bloom, un rendido admirador del Freud moralista y quien mucho le festeja, por cierto, sus “hermosos errores” en cuanto a William Shakespeare.

Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci (1910) podría figurar en una antología de lo peor de la crítica biográfica. Tras preguntarse por qué aquel genio vivió alejado de la humanidad, pese al cautivador retrato que hace de la felicidad del escultor y del pintor en su Tratado de la pintura (1632), Freud responde con unas pocas noticias biográficas: obligado por Ludovico el Moro a abandonar Milán, exiliado y errante, Leonardo vio que sus experimentos eran tenidos por “chifladuras” y lejos de ser reconocido como antecesor de Francis Bacon y Nicolás Copérnico, mérito que difícilmente le hubiese sido concedido en esa época, era inconstante como pintor; Leonardo, además, dejó inacabados sus últimos cuadros. Pese a esos testimonios malévolos, alega Freud, los modernos reconocemos en Leonardo una “extraordinaria profundidad” lo cual no obsta –y he aquí el primer asunto de interés mencionado por el doctor de Viena– para que, contra la “discreción o hipocresía”, tengamos en cuenta sus “características sexuales”, es decir, lo que en 1910 todavía era “un secreto”, el de su homosexualidad.

Tras hablar de los poderes artísticos del instinto sexual –supongamos sin conceder que el psicoanálisis los desenmascaró– Freud recurre al único recuerdo infantil de Leonardo, aquel en que, al parecer, un buitre se le acerca y le abre la boca con un golpe. Gracias a su egiptología, Freud se atreve (al grado de que se confiesa temerario) a asociar el recuerdo davinciano (que bien podría ser también “una fantasía ulterior”) con la madre (Mut) y el buitre entre los antiguos egipcios. Freud es prudente, sabedor que el desciframiento de los jeroglíficos ocurrió, hasta el temprano siglo XIX, gracias a Jean–François Champollion.

Una vez desplegada su erudición en Horapolo y Hermes Trismegisto, Freud, no habiendo podido entrar por la puerta al inconsciente de Leonardo, lo hace por la ventana: “Hemos llegado, ahora, de un modo inesperado, a considerar verosímil lo que antes rechazábamos como absurdo”, y gracias a sus lecturas de los Padres de la Iglesia, el pintor se habría enterado de la fantasía de que los buitres eran hembras y que parían sin la cooperación del macho. Así, Leonardo, convencido en ser hijo unigénito de su madre y hombre sin padre, resultaría homosexual, dice Freud en una época donde ya se hablaba de cierta libertad sexual para quienes se concebían como “un grado sexual intermedio y un tercer sexo”. Los rebate con el mito de Narciso, y en lo que a mi objetivo concierne, recurre a Dmitri Merezhkovski (novelista apasionante pero no un biógrafo acreditado), quien retrata a Leonardo enterrando con grandes lujos a Catalina, su madre. Concluye Freud que el buitre es la madre, el recuerdo simula la fantasía del acto sexual con ella, dada “la acentuación de la zona bocal” y todo eso explica la homosexualidad del genio. La enigmática sonrisa, acto seguido, de la Gioconda sería el espejo de la ambigüedad sexual de Leonardo.

Ese es el procedimiento crítico habitual en Freud, el de un lector erudito y entusiasta que formula con honestidad las severas limitaciones que padecen sus ideaciones y, al hacerlo, se siente autorizado para brincárselas, sumar absurdos y exponer teorías a menudo eficaces porque son lugares comunes nunca antes tomados en serio. Otra manera será la utilizada por el médico moravo para leer la Gradiva. Una fantasía pompeyana (1907), de Wilhelm Jensen (1837–1911). Tanto la novela, como su autor, estarían olvidadas de no ser porque Freud les dedicó aquel ensayo, en apariencia ejemplar, sobre “el delirio y los sueños”.

Otra vez se agradecen las precauciones freudianas al ponerse, frente a esta novela, a interpretar los sueños no de un paciente, sino de un personaje literario, el arqueólogo Norbert Hanold. Pero la averiguación crítica de Freud queda seriamente inutilizada cuando, al final del ensayo, arguye que todas sus elucubraciones alcanzarían su prueba o refutación, si Jensen en persona –amigo de un amigo– no se hubiese negado a conversar con los psicoanalistas y a compartir sus sueños. Es decir, la madre de todas las pruebas es lo que el autor piensa de su obra, su propósito consciente, lo cual deja al inconsciente en un lugar meramente incidental, y a la crítica de Freud englobada en el biografismo denunciado por Marcel Proust en lo que en 1954 sería publicado póstumamente como Contra Sainte–Beuve.

Caso distinto es El Moisés de Miguel Ángel (1914), su texto más logrado en este dominio que, partiendo “del residuo”, de “la observación de cosas secretas o encubiertas”, es utilizado por Freud para sustentar, después, su Moisés y la religión monoteísta (1939). El acierto iconológico lleva a un polémico ensayo de crítica cultural donde Freud nunca renuncia a ser el autor de “una novela psicoanalítica” porque los psicoanalistas, dice, “entramos” al arte y a la literatura, sin exagerar “la importancia de nuestros resultados”. Esa amable reticencia tornó muy estimulante a la influencia del psicoanálisis sobre la literatura, lo cual quiere decir, como la ha demostrado con astucia Pierre Bayard, que es la literatura la que permite explicar al psicoanálisis y no al revés.

Dostoievski y el parricidio (1928), por ejemplo, ilumina más a Freud que al novelista ruso. Sin Los hermanos Karamázov y sin Nietzsche, el psicoanálisis habría quedado en otra de las terapias finiseculares. La exacerbada religiosidad ortodoxa de Dostoievski, su paso del socialismo utópico a la Ortodoxia, su odio a la Ilustración y a lo que él entendía por ateísmo occidental, fueron la fuente del pesimismo cultural de un Freud, como el de un Oswald Spengler o en la izquierda, de la Teoría Crítica. Ensayos tan significativos como Tótem y tabú (1912), El porvenir de una ilusión (1927) o El malestar en la cultura (1930), son, en cierta manera, de origen dostoievskiano, mientras que el análisis, en Dostoievski y el parricidio, acaba por ser otra de las numerosas y pobrísimas confusiones adolescentes entre el novelista, su obra y sus personajes. Contra esas lecturas tan manidas se levantó esa herejía antiformalista que fue la Escuela de Bajtín y su postulación de lo dialógico como la estructura en Dostoievski. Es decir, Sófocles y las verdaderas tradiciones del Edipo griego ayudan a entender los complejos “edípicos” denunciados por Freud y el mundo de Wilhelm Reich es, por ejemplo, una pansexualización libertaria del estado de naturaleza tal cual lo soñó Jean–Jacques Rousseau en sus divagaciones y novelas.

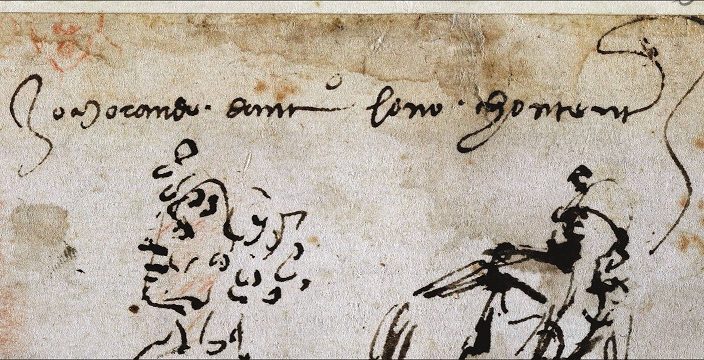

FOTO: Frase escrita del renacentista florentino Leonardo Da Vinci; data de 1473. Crédito de foto: GALERÍA DE LOS UFFIZI DE FLORENCIA

« Una visión estrechísima sobre la Cultura en la alcaldía Cuauhtémoc Maldiciones cansadas como palabras muertas »