“Furor Impius”: un cuento de Lola Ancira

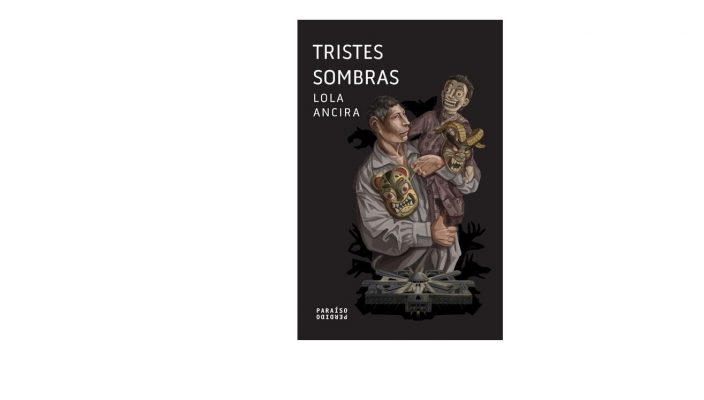

Este cuento forma parte de los relatos del libro Tristes Sombras, publicado por Editorial Paraíso Perdido

POR LOLA ANCIRA

No se atrevió a ver y tocar su sexo sino hasta los doce años. En su hogar la desnudez era, junto con la blasfemia, lo más condenado. Su madre le enseñó, al igual que a Guadalupe, su hermana mayor, a bañarse siempre con un camisón blanco, y cuando se duchó por primera vez sin ropa y miró su sexo, creyó que estaba enferma o deforme. ¿Cómo podía estar sana esa carne suave y violácea? ¿Por qué estaba tan prohibido siquiera verla? Llamó a su hermana y se la mostró. Guadalupe la miró unos segundos para después voltear la cara y pedirle que se cubriera y saliera del baño rápido. Sí, eso era normal. Sí, así era ser mujer.

Descubrió que aquello no sólo se veía extraño, también se sentía diferente. Tras tocarse por fuera, sus manos siguieron un curso natural que la llevó a rozar un punto desconocido y emitir sonidos espontáneos; apareció el placer, un deleite que la acompañó desde entonces y que evolucionó junto con ella hasta convertirse en una criatura alimentada de sustancias adictivas liberadas en cada orgasmo, un endriago seductor y dominante, una sombra que la cubría por completo y dirigía su vida.

Tenía tiempo observando al hijo del jardinero, un joven fornido que visitaba tres veces a la semana su amplia casona en el pueblo de Tacubaya para ayudar en lo que hiciera falta. Aprovechó una mañana en la que su madre y su hermana salieron al mercado de la colonia Guerrero. Su padre, como de costumbre, estaba desde temprano supervisando el movimiento en su establo a las afueras de la ciudad.

El muchacho, dos años más grande que ella, sabía cómo actuar. En la bodega, en cuanto ella se acercó, levantó el vestido de Consuelo y hurgó en su entrepierna con desesperación; tenían el tiempo contado. Consuelo lo dejó hacer, ya había escuchado a la criada en turno hablar sobre la habilidad del joven con la lengua y los dedos, del vigor de su miembro. Una penetración forzada y dolorosa le mostró, al acoplarse de forma natural, un universo de sensaciones cuya intensidad iba creciendo conforme él también se acercaba al éxtasis. Menos de un cuarto de hora después, él se secó el sudor con un trapo y se lo pasó para que se limpiara los fluidos que acompañaban al hilillo de sangre entre sus piernas. Ella acomodó su vestido y se retocó el peinado. Sin decir palabra, cada uno salió por un sitio diferente.

Consuelo pensó que era otra, sentía en su rostro el reflejo de lo que acababa de suceder y, en lugar de ocultarse, buscó, soberbia, a quienes estaban en la casa para saber si notaban algo diferente en ella. El único comentario que recibió fue que estuviera lista para la cena a las ocho.

Los encuentros continuaron durante los días de mercado. El jardinero, al enterarse, le dijo a su hijo que no perderían el empleo por la calentura de una vieja y le prohibió regresar.

Consuelo empezó a asistir a las celebraciones del barrio que su familia consideraba vulgares. Viernes y sábados bailaba y bebía pulque con los jóvenes de la colonia, y se perdía con ellos entre arbustos o autos para volver a la fiesta con más ímpetu. Anhelaba sus bocas ávidas, sus manos y miembros intranquilos. Sus propios dedos no la satisfacían igual, el tacto conocido resultaba monótono. Quería aprisionar con ansias cada falo y no dejarlo ir, alimentarse de ellos. La vorágine que abrasaba sus entrañas era mucho más fuerte que ella, una tea transformada en hoguera que sólo podía ser contenida con un hombre dentro.

Los rumores no se hicieron esperar. Condenada por los suyos, la encerraron bajo llave. Su padre, de carácter nervioso y consumado a los negocios, dejó que su esposa fuera la responsable, a pesar de que ella misma estuvo internada varias veces en la Quinta de Salud de Tlalpan por «agresividad e insolencia» e incluso, durante una crisis, le había roto la nariz.

Aislada en su habitación, Consuelo no tuvo más que remediar la urgencia por mano propia, ahora llegando al exceso: su vulva se volvió cárdena de tanto frotar, introducir, restregar y golpear en busca del cada vez más lejano orgasmo. El dolor se tornó placentero. Hastiada de gritos y gemidos, su familia buscó ayuda.

Contactaron a un especialista francés, aprendiz de Eugenio Frey, célebre por curar la histeria femenina. Su técnica consistía en un masaje pélvico con aceites naturales para lograr el «paroxismo histérico». Con la madre presente en la habitación de Consuelo, el hombre le pidió a la joven que abriera las piernas y flexionara las rodillas. El francés aseguró que, aunque ése era trabajo de las comadronas, él prefería hacerlo personalmente para asegurar un mejor resultado. Sacó un frasco de aceite de nardo y, conforme la habitación se impregnó del aroma cautivador que predisponía los sentidos, introdujo sus dedos índice y medio de la mano derecha en el líquido. Después se sentó al lado de la cama y se acercó a Consuelo escurriendo un poco de aceite. Masajeó su vulva y clítoris. En segundos, ésta experimentó un orgasmo profundo y, entre gemidos, apretó con fuerza la mano de su madre, que estaba a su costado. Satisfecho, el francés dijo que seguirían el tratamiento con frecuencia y lo irían espaciando según los avances, hasta realizarlo una vez por semana.

Consuelo empezó a estar de buen humor, acataba las órdenes de su madre y de su hermana y no hacía más que pasar sus días en la biblioteca familiar, entre ficciones impresas en miles de páginas. Descansaba bien por las noches, y aseguró que la tranquilizaba el olor a nardos que imperaba en su habitación.

Su madre comenzó a llevarla los domingos a la misa de la Iglesia del Purísimo Corazón de María y a pasar el resto de la tarde en la Glorieta de Mariscal Sucre, en la colonia del Valle. Entre semana, se volvieron constantes sus visitas a los Bosques de Chapultepec junto con su hermana.

Consuelo, al ser vista de nuevo en las calles, fue requerida a través de las ventanas por los hombres que había frecuentado. Su madre descubrió que algunos incluso recibían cartas gracias a la ayuda de la nueva criada, quien también les concertaba citas en la bodega. Guadalupe, al saber de la recaída, instigó a su madre a tomar medidas más severas: una reclusión total.

Guadalupe se encargaba de la alimentación de su hermana, cautiva de nuevo, y fue la primera en notar el ligero abultamiento en su vientre. Aunados a las náuseas que no le permitían desayunar, los síntomas se reducían a una sola explicación. Guadalupe indagó entre sus conocidas cómo resolver el nuevo problema. No estaba dispuesta a sufrir más calumnias vergonzosas. Ella, una solterona de veintiocho años que llevaba la administración de los bienes familiares, creía que Consuelo aún podía conseguir marido y tener suerte si se deshacían del inconveniente.

Supo entonces de Felícitas Sánchez, una enfermera de Veracruz que cobraba cincuenta pesos por realizar un aborto, precio elevado porque su trabajo era impecable: tenía las mejores manos y ojos para aquella delicada tarea. Cobraba unos pesos extra por realizar el procedimiento a domicilio. Sin escatimar, Guadalupe decidió mandar por ella.

Felícitas realizó el procedimiento con sigilo y se marchó en cuanto recibió el dinero. Consuelo yacía, pálida y sudorosa, aún en el letargo del éter. A pesar de que tuvo que permanecer en cama más de dos semanas y de que hubo que tirar su colchón, se recuperó. Al padre se lo ocultaron fingiendo una enfermedad complicada de infecciones y diarreas. Su madre, internada una vez más, al enterarse de lo sucedido sufrió una apoplejía; murió a los pocos días de un infarto fulminante. Tras su muerte, que coincidió con los cambios políticos y económicos que acarreaba el cardenismo, el padre era una aparición que se refugiaba en el establo y rara vez volvía a dormir.

Abrumadas por la última tragedia, tomaron como señal un anuncio en el periódico Excélsior: un médium conocido como el Jorobado de la Colonia Guerrero revelaba que podía hablarles a los muertos a través del espiritismo. Decidieron asistir a una sesión para tratar de hablar con su madre. Temerosas, llegaron a la plaza de Garibaldi y atravesaron las vecindades hasta el sitio indicado. Mientras esperaban su turno conocieron a Dolores Gambino, quien se presentó como una reconocida seguidora de la escuela kardeciana y les habló de las sesiones que realizaba con su grupo selecto de señoritas. Desconfiadas, las hermanas decidieron salir de ahí.

Ya en casa, Consuelo convenció a Guadalupe de visitar a Dolores al menos una vez. Además, no tenían que ir las dos: una se podría quedar en casa por si aparecía su padre.

El siguiente miércoles, Consuelo llegó puntual a la casa de Dolores. Las sesiones se realizaban en la sala, en un ambiente iluminado por velas. Antes de comenzar le dijeron que, si lograban establecer comunicación con algún espíritu, éste se manifestaría a través de una voz áspera en las cuerdas vocales de Dolores. Tras comenzar, una energía densa invadió la sala y los cirios se apagaron de un momento a otro. La electricidad inundó la atmósfera con una fuerza que volvía imposible cualquier movimiento.

Dolores, ojos en blanco y cuerpo tenso, habló con una voz prestada, apenas pronunciando las palabras: «¿Sabes por qué te lo quitaron? Porque era un hijo del demonio, de Satanás. Un niño que no debía nacer. Eso está muy claro. Era un bebé impregnado con azufre del mismo infierno, del averno que tienes entre las piernas. Y no será el único con esa suerte».

Al escucharla, Consuelo sintió un hueco profundo en el pecho que le dificultó respirar. El ardor en los ojos le impidió llorar y reconoció a la bestia incandescente agazapada, esperando. No volvió más, pero aquel encuentro fue decisivo: el tiempo que estuvo convaleciente en cama se difuminó de su memoria y los hombres recobraron su especial atractivo: altos, bajos, delgados, obesos, rubios, morenos… cualquiera despertaba el deseo: la virilidad, el miembro flácido esperando por sus manos, su boca, su cuerpo entero. Al verlos, empezaba a sentir un corazón miniatura palpitando en sus genitales y un deseo incontrolable de ser poseída.

Fastidiada, Guadalupe tuvo que contratar al francés para empezar de nuevo la terapia, pero rechazó acompañarlos. Él se negó a trabajar solo, así que ella tuvo que darle algunos pesos más a la criada para que realizara los masajes. Aunque Consuelo descubrió que también podía ser tranquilizada por manos delicadas, femeninas, convenció a la mujer de llevarle algún hombre a cambio de más monedas.

No tardaron en volver las náuseas. Guadalupe le advirtió que era la última vez que la ayudaba. Se dirigieron juntas al departamento de Felícitas en la colonia Roma. Fueron y volvieron en el mismo taxi, un Ford viejo, y le pagaron el triple al conductor por el tiempo de espera y por la mancha de sangre que Consuelo dejó en el asiento trasero. Su recuperación fue más lenta y dolorosa.

Antes de que la enfermedad acabara con la familia, Guadalupe decidió internarla. Llegaron juntas al Pabellón de Servicio Generales de La Castañeda, donde solicitó, con seiscientos pesos en la mano, que ingresaran a su hermana como pensionista. En el apartado «Descríbase su delirio, extravagancias, sus dichos y actos irracionales y todo lo anormal que se haya notado en la conducta del enfermo» bastó que escribiera insumisa, blasfema y exaltada en la mitad de la hoja en blanco para que la aceptaran. El psicólogo a cargo interpretó el comportamiento de Consuelo, según lo atestiguado por Guadalupe, como furor uterino con un «carácter marcadamente erótico, insumisión, rebeldía y algo de ateísmo».

Con una calma relativa, Consuelo aceptó quedarse. Esa misma noche tuvo accesos de risa incontrolable que culminaron en la inconsciencia. Volvía en sí llorando sólo para retomar el ciclo; decidieron sedarla y mantenerla atada a su cama. Al otro día la fuerza ejercida en su cuerpo fue sustituida con psicofármacos; el control mental suplió al físico.

Guadalupe la visitaba cada domingo. Sin embargo, terminó abandonándola porque un médico afirmó que las continuas peleas entre ambas desataban «ataques histeriformes» en la interna.

—Dolores, tiene que haber alguna forma de liberarme de esto. Pregúntale, ella te dirá qué debo hacer. —Consuelo sabía que sólo una voz sin cuerpo podía comunicarse con Dolores, pero creía que si era insistente lograría su objetivo. Caminaba a un costado de las hortalizas con la idea de que los terrenos baldíos precedentes eran un buen sitio para una sepultura. Tocó los barrotes metálicos pensando cómo podría salir—. Esta ciudad no debería ser una fortaleza.

Margarita, la enfermera, notó que Consuelo hablaba sola y fue tras ella. Aunque la mayoría de las veces no podía entender lo que pronunciaba porque las palabras se perdían en un susurro diluido en el aire, hacía lo posible por responderle como si se dirigiera a un animal pequeño que no entiende el lenguaje humano.

Las dos mujeres no podían ser más opuestas. Lo primero que las diferenciaba era la ropa: el uniforme blanco —a excepción de la capa azul marino— de Margarita contrastaba con el vestido amplio de lino floreado de Consuelo. La enfermera era baja y robusta, y la interna, alta y esbelta. El cabello rojizo de Consuelo se mostraba siempre en una larga trenza, mientras que el de Margarita era un bulto negro resguardado por una cofia. A pesar de la diferencia de edades, Margarita, quien aún no cumplía dieciocho años, alcanzaba la década que la distanciaba de Consuelo debido a la falta de cuidados en la piel.

Margarita, como el resto de sus compañeras, no había concluido la educación básica. Tomó el trabajo porque La Castañeda estaba a cuadras de su casa y realizarlo parecía sencillo: cuidar a una interna del Pabellón de Pensionistas de primera clase. Debía permanecer en el psiquiátrico de lunes a domingo, un día a la semana podía dejar el manicomio. Debía hacer que la interna tomara los alimentos y las medicinas en los horarios adecuados, asegurarse de que durmiera el tiempo suficiente y vigilar su comportamiento y salud. En caso de alguna emergencia, debía vocear a la segunda jefa de enfermeras o a la jefa, quienes sí estaban tituladas y podían requerir al médico de guardia.

El cuarto que habitaban ambas en el primer piso del edificio tenía dos camas individuales y dos pequeñas cómodas blancas en contraste con la duela oscura y gastada. Una ventana permitía una buena iluminación durante el día a pesar del grueso cortinaje.

A las siete en punto, Margarita desactivó el despertador de cuerda. Se desperezó y se puso en pie para tomar su bata:

—Buenos días, preciosa, ¿cómo amaneciste? La mañana está fresca, más vale abrigarse. Aquí está tu medicina.

Consuelo, amodorrada, abrió la boca y pasó las pastillas con un trago de agua.

—No me quiero bañar…

—El agua tibia te va a reanimar, ya verás. Además, hoy te toca bordado, y siempre haces unas cosas muy bonitas. Ándale, a ver si hoy nos toca desayunar bistec, acuérdate que les queda bien rico.

Consuelo sonrió y se puso en pie con la ayuda maternal de la enfermera. Tras ducharse en un área compartida, visitaron el comedor, donde las esperaban unos huevos a la mexicana y café aguado con un pan. Después, Margarita la llevó al taller de manualidades durante algunas horas y, un poco más tarde, a las dos, volvieron al comedor por un plato de fideos y arroz rojo, picadillo, asado de pollo, frijoles, agua fresca y una fruta. Alrededor de las cuatro pasearon por las hortalizas —cuando los trabajadores ya se habían marchado— y llegaron hasta los jardines antes de que los pabellones de hombres abrieran sus puertas. Ya por la noche, Consuelo, agotada, tomó otra dosis de medicamento junto con la cena: lomo de cerdo frito y algunas verduras, café con leche y más pan. A las ocho ya estaban en cama, listas para volver a despertar a las siete y empezar la rutina.

Lo que evitó que los días se sucedieran como copias exactas unos de otros fue una punción que los medicamentos ya no podían sofocar. Una tarde, conversando sobre el pasado, Margarita habló de sus siete hermanos y el campo de Michoacán, y Consuelo de sus tardes de lecturas, gusto fomentado por su propia madre al comprarle cada semana, cuando era niña, libros infantiles de Calleja contenidos en cofrecitos metálicos. También habló de sus hombres, como el francés que le colmaba el cuerpo con frotaciones y nardos. Cuando llegó a ese punto, sintió un hormigueo en las plantas de los pies, una necesidad de ser tocada en un sitio específico. Su pulso aumentó. Necesitaba unos dedos, una lengua, una boca. Era el furor que la había controlado desde siempre, una excitación que saturaba sus sentidos: frenesí traducido en espasmos. Margarita, asustada, supuso que eso era una posesión demoniaca y pidió ayuda a gritos. La segunda acudió debido al alboroto y la jefa convocó a su superior, quien describió el lapsus en el expediente médico como psicosis maníaco-depresiva: «excitación maníaca… ninphomanía de origen histérico».

Cuando uno de los galenos la visitó para una revisión general, Consuelo se desnudó gustosa y comenzó a tocarse alegando que veía la esencia erótica en las personas, que percibía un aura sensual imperceptible para los demás, y que la de ese doctor era muy aguda. A pesar de que al menú diario de fármacos se añadieron tres pastillas, ella notaba cómo, al estar junto a otro ser humano, la fiebre surgía tímida siempre en el centro, atrás del ombligo, se expandía y se concentraba en su sexo.

Las pastillas la mantenían serena; el fulgor era apenas perceptible. El único contacto que Consuelo tenía con los hombres eran las noches de cine de los sábados, función a la que también podían entrar los trabajadores. Ahí conoció a Elías, el nuevo fotógrafo, un joven estadounidense alto, rubio y de ojos azules muy bien parecido y de sonrisa fácil. Fueron vecinos de asientos en varias ocasiones.

Un sábado, Margarita pidió su descanso. Por la noche, otra enfermera se encargó de llevar a su propia interna y a Consuelo a la función. Poco antes de terminar la película, el fotógrafo salió, y Consuelo lo imitó con sigilo. Lo siguió entre la arbolada que conducía a la entrada principal, notó dónde vivía y tocó a su puerta. Las películas de Pedro Infante se convirtieron en la coartada perfecta para desaparecer por al menos una hora en el cuerpo de un hombre en aquel lugar tapizado de ojos y rostros de papel en blanco y negro.

Su vientre abultado y senos hinchados, disimulados apenas por la bata rasposa y desvaída un poco más suelta de lo normal, presagiaron lo que ella supuso su maldición. Margarita le prohibió las salidas al cine mientras pensaba cómo explicarles la situación a sus superiores. El hecho no se convirtió en un escándalo porque era algo usual en el Palacio de la Locura. Consuelo le aseguró que su boda con el hombre más guapo del lugar, el que se encargaba de hacer los retratos, estaba planeada dentro de unas semanas. Cuando interrogaron a Elías, éste se deslindó del asunto alegando que sólo la había visto un par de ocasiones en el cine.

Margarita le explicó a Consuelo lo que sucedería. Le dijo que estaba prohibido que los bebés permanecieran allí. Consuelo le preguntó por qué, si las madres debían alimentarlos, y Guadalupe respondió: «Se los quitan así de chiquitos para que ninguno de los dos sufra más. Para la leche están las nodrizas. Ya hablaron con tu hermana y se niega a pagar para ayudarte. No te preocupes, se lo van a llevar a la Casa de Niños Expósitos. Es común, siempre hay por lo menos dos panzonas en cada pabellón. Ya verás que será lo mejor para tu bebé…», aclaró al tiempo que trenzaba el cabello cobrizo con cuidado.

Consuelo anhelaba estar vacía, libre. Intentó pedir ayuda personalmente, implorando que Felícitas la visitara, pero la última carta que recibió de Guadalupe la condenó: no estaba dispuesta a dar más dinero para corregir sus errores. No podía creer que, a pesar de estar recluida, sucediera de nuevo. Además, un detective había descubierto el oficio de la Trituradora de Angelitos, como apodaron a Felícitas, la mujer rechoncha de ojos saltones: «Debiste escuchar lo que decía la gente y la policía cuando destaparon la cañería de su edificio, que esa peste no era de este mundo».

Los continuos llantos lograron que Margarita interviniera, pero los tés sólo le provocaron dolores insoportables. Consuelo gritaba que quería sacar al invasor de sus entrañas, y una noche comenzó a golpearse el vientre con furia hasta que la sedaron. Tuvo un ligero sangrado que no duró más de dos días, y se preguntó si debía dejarlo vivir.

Llegó la temporada de lluvias abundantes, en la que se solían quedar sin energía eléctrica y numerosas lámparas de gasolina iluminaban las estancias y habitaciones. En la cama, Consuelo miraba hipnotizada la lámpara en la cómoda de Margarita; la sorprendía esa minúscula flama que distorsionaba la realidad con su tenaz baile.

Antes de dormir, lo último que vio fueron los ojos de Margarita mirándola sobre el fuego casi extinguido y sus labios fruncidos soplando. El rostro benévolo y redondo se mantuvo quieto hasta que la totalidad de la oscuridad lo devoró y la ausencia volvió a llenar el espacio.

Consuelo, pira ardiente, soñó con Dolores y con su madre en una sola voz anunciando que el bebé sería un niño libre de mal, con unos ojos más puros que el cielo y un cabello finísimo y dorado. Despertó antes del amanecer y advirtió la lámpara encendida de nuevo. Quizá si combatía su fuego con otro fuego todo acabaría. Tomó la lámpara de gasolina, con una mano quitó el mechero encendido y con la otra vertió el contenido líquido en su vello púbico. La pelambrera castaña y húmeda brilló con el reflejo de la luz. Acercó la flama moribunda y, de un instante a otro, se convirtió en una mujer ígnea que se consumía en vida junto con su calor mal disfrazado.

Consuelo sonreía mientras Margarita la cubría con una manta, tratando inútilmente de extinguir unas llamas que, a la distancia, volvían crepúsculo la negrura.

FOTO: Portada de Tristes sombras

« “Furia”: lee un fragmento de la novela de Clyo Mendoza Lee el ensayo “En el principio fue el habla”, del escritor Jorge Comensal »