La inclusión de la nobleza indígena en el clero novohispano

/

La llegada de los misioneros religiosos a los territorios de la Nueva España fue un parteaguas histórico, y muy pronto la implementación de la nueva religión comenzó a incluir a los integrantes más jóvenes de las familias nobles indígenas en los monasterios instaurados, pues los frailes supieron aprovechar la tradición educativa de centros como el calmecac para lograr su objetivo evangelizador y eclesiástico

/

POR ROSSEND ROVIRA MORGADO

Con la incorporación a la Monarquía Hispánica del conjunto de territorios que hoy en día conforman México, uno de los asuntos más inexcusables y perentorios que surgieron a lo largo de la década de 1520 fue, sin lugar a dudas, la evangelización de las sociedades indígenas. De hecho, tanto la cristianización progresiva de los naturales como su adaptación a las formas de vida cívica del mundo católico occidental representaron un verdadero desafío, que no se mantuvo dispensado de múltiples contrariedades. Y es que esa conversión espiritual supuso unos retos no únicamente conducentes al sometimiento cultural de los espacios recién anexionados. Quedaron patentes, de igual manera, preocupaciones por encontrar mecanismos idóneos de integración que facilitaran un diálogo teológico persuasivo con la élite nativa, quien era la verdadera articuladora del tejido religioso y social en sus comunidades.

En efecto, como en cualquier otra civilización avanzada precristiana, los estamentos sociales privilegiados de las altas culturas afincadas en el altiplano central mesoamericano habían diseñado complejos panteones politeístas y refinadas tradiciones cosmogónicas, mitológicas, dogmáticas y ceremoniales de muy antiguo arraigo. Hay que enfatizar que, en la anterior etapa prehispánica, esa “religión y cultura de los dioses” fue orquestada entre las poblaciones nahuas del centro de México por un sofisticado sacerdocio de sabios, cuidadosamente seleccionado entre la nobleza de sangre e integrado por individuos tanto masculinos (tlamatinimeh, teohuaqueh) como femeninos (ylamatlamatqueh). Este grupo acomodado de especialistas se había hecho cargo de transferir, generación tras generación, el saber cualificado y la memoria ritual, filosófica y metafísica a los aristócratas adolescentes más aventajados en unos centros de alta instrucción y enclaustramiento, conocidos con el nombre de calmécac, para los mozos, y de ichpochcalli, para las doncellas. Pese a que la abstinencia sexual, la virginidad y el recato eran virtudes que, se decía, debían ser estrictamente observadas durante la estancia temporal en este tipo de recogimientos precolombinos, los primeros frailes doctrineros experimentaron estupefacción al juzgar —con un interesado sesgo moral judeocristiano— que la libidinosidad, la impudicia y la concupiscencia solían ser prácticas habituales entre los alumnos, y aun con sus propios maestros y mentores. Es más: de forma contraria a lo que sucedía en la Europa católica con los diáconos, los presbíteros, los novicios o los profesos, el principal cometido de la mayoría de los púberes indígenas egresados de los calmécac e ichpochcalli no culminaba tampoco en mantenerse en soltería, sino más bien en contraer matrimonio y reverenciar a los dioses desde una esfera doméstica y civil.

Sabedores, pues, —aunque a regañadientes— de la importancia crucial que estos lugares habían ocupado en la preparación pedagógica y espiritual de los jóvenes pertenecientes a la élite prehispánica, los religiosos evangelizadores aprovecharon tal tradición educativa, pero reconceptualizándola. Albergaban la esperanza de erradicar las antiguas “idolatrías” y los “abominables vicios de la carne” que, a sus ojos, habían corrompido dichas escuelas, y anhelaban, asimismo, poder cultivar ahora el espíritu de aquellos muchachos que fueran más proclives tanto a llevar una vida monástica de dedicación exclusiva a Jesucristo como a difundir el evangelio entre sus congéneres. En última instancia, lo que subyacía en tales deseos no era más que la voluntad de formar un clero indígena cristiano, convenientemente aleccionado para auxiliar a los religiosos en la titánica labor de evangelizar la Nueva España.

Es preciso señalar que el proyecto inicial de ofrecer estudios superiores tendentes a la ordenación sacerdotal entre los naturales no fue unánime ni recibió un entusiasmo generalizado entre un gran número de actores españoles novohispanos. No obstante, podemos sostener que mostró un grado moderado de adhesión entre algunas de las pioneras autoridades misioneras de la Orden de San Francisco; despertó cierta simpatía entre varios religiosos agustinos, pero provocó una desafección abierta en una parte considerable de los frailes dominicos, de la Iglesia diocesana o de los agentes civiles, por poner algunos ejemplos.

Ciertamente, tras la llegada de los primeros frailes seráficos a la Nueva España en 1523 y 1524, se fundaron en Texcoco, México, Tlaxcala y Huejotzingo escuelas para el adoctrinamiento y la enseñanza de los hijos de los señores naturales y los principales. Cabe recordar que la élite nativa de esas localidades había sido, en muchos casos, antigua aliada de Hernán Cortés y continuaba siendo complaciente a los intereses tanto del extremeño como de su círculo de allegados y clientes, en el que los recién desembarcados franciscanos figuraban. En estos prístinos centros de aprendizaje católico, ubicados en los primeros monasterios y guardianías, se cosecharon logros prematuros entre unas miríadas de jóvenes que podían ascender de los 200 a los 500 internos en cada centro conventual. Durante los primeros ocho años (1524-1532), los pupilos más hábiles y capacitados adquirieron una pronta comprensión de la doctrina cristiana, de los oficios y artes mecánicas o de las primeras letras, con el estudio de la gramática castellana en la lengua náhuatl. A la par, hacia 1533, una cincuentena empezó a tener acceso a conocimientos rudimentarios de latín, de música sacra y de canto llano. Algunos aprendices hasta se distinguieron como solícitos instrumentos de propagación de la nueva fe entre sus semejantes, convirtiéndose en pilhuanes, o catequistas itinerantes. A mediados de la década de 1530, todo apuntaba, pues, a que la capa más alfabetizada y formada de la juventud indígena apenas cristianizada evidenciaba unas aptitudes óptimas para proseguir su adiestramiento intelectual con el estudio de las siete artes liberales universitarias.

Fue así como, en 1536, nació el Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco. Institución tutelada en buen principio por los religiosos franciscanos, el Colegio sólo escogía a los jóvenes más preparados de entre ocho y 12 años, pertenecientes a las parentelas con mayor abolengo de la nobleza indígena del México central. A lo largo del primer cuadrienio (1536-1540) de la larga vigencia que el Colegio tuvo, y en un ambiente de rigurosa clausura y reclusión monástica, alrededor de un centenar de jóvenes nativos se dedicó a cursar trivium (o sea, gramática, retórica y lógica), quadrivium (esto es aritmética, geometría, astrología y música) y, entre otras materias humanísticas, teología cristiana, base fundamental para completar una formación orientada al sacerdocio. Por consiguiente, y ante tales expectativas académicas, no había motivo para sorprenderse de que, a los tres años de apertura del Colegio, en 1539, la junta eclesiástica organizada por el primer obispo de México —el religioso seráfico fray Juan de Zumárraga— reflexionara acerca de conceder a ciertos indígenas y mestizos el acceso a las cuatro órdenes menores (ostiario, lector, exorcista y acólito). Ya que estos oficios eclesiásticos de grado bajo no obligaban al voto de castidad, se dejaba, de ese modo, la puerta abierta a que fueran precisamente los naturales más inclinados a la dedicación sacerdotal aquellos que pudieran proseguir, en lo subsiguiente, su completa ordenación con éxito.

Sin embargo, no sabemos en qué momento exacto se pasó de esa euforia contenida al desengaño extendido en el sueño de instituir un clero indígena durante los primeros años de la Nueva España. Resulta probable que el desencanto y la desilusión fueran desplegándose de manera progresiva. Ya en 1540, Zumárraga alertaba, con evidente abatimiento y frustración, que la primera generación de colegiales de Santa Cruz de Tlatelolco “tiende más a nupcias que a la continencia”. La aseveración del prelado se deslizaba en un momento en el que las incriminaciones procesales en torno a la recaída constante en los “malos usos y costumbres gentílicos” y en la “idolatría” entre los naturales copaban los tribunales tanto de la inquisición apostólica (1536-1543) como de la jurisdicción civil, durante la visita general al gobierno de la Nueva España realizada por Francisco Tello de Sandoval (1544-1547). Que un número poco despreciable de caciques, principales e incluso otros individuos indígenas —adoctrinados en la adolescencia por los propios religiosos— continuase evidenciando aún en su adultez displicencia hacia el catolicismo comprometía el alcance de la primera obra evangelizadora, pero también las perspectivas alrededor de la consolidación de un fiel sacerdocio nativo, eficazmente cristianizado. Así las cosas, cuando el dominico Alonso de Montúfar se convirtió en el nuevo mitrado, se reglamentó durante el Primer Concilio Provincial Mexicano (1555) la prohibición del ingreso a las órdenes regulares y al clericato secular de cualquier neófito que fuese “mestizo, indio, negro o mulato”.

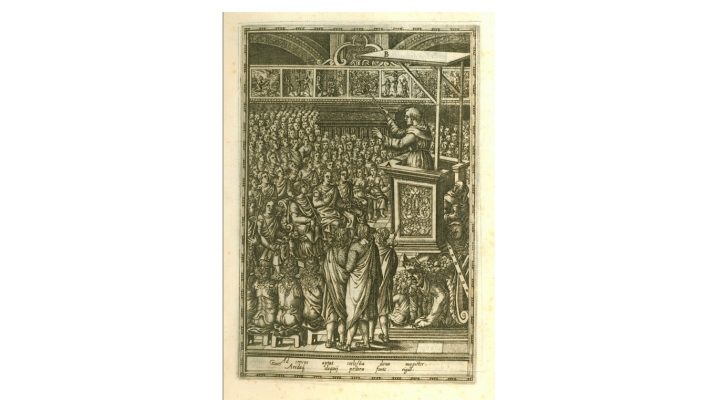

Existe, no obstante, un número reducido de biografías en las que se trasluce la infiltración temprana de varios de esos naturales y aindiados en la Iglesia novohispana. Este hecho invita a considerar la posibilidad de que, entre otras razones plausibles, o bien su ordenación tuvo lugar en el breve período de promoción eclesiástica abierto entre 1539 y 1555, o bien que la ascendencia de esos individuos fue oportunamente maquillada en las décadas sucesivas a la promulgación del capítulo regulatorio del primer sínodo arzobispal. De ese modo, se habría jugado con la manipulación de los grados genealógicos y las categorías étnico-jurídicas que envolvían la “limpieza y pureza de sangre”, estatuto legal que fue ciertamente líquido en la Hispanoamérica virreinal. Así, conocemos la figura de Pedro Caltzontzin, nieto del último soberano purépecha de Michoacán, que logró únicamente convertirse en donado de la Compañía de Jesús. Vinculado también con el mundo jesuítico encontramos al ordenado fray Juan de Tovar, hijo de un capitán español y de una mestiza con filiación familiar en los linajes nobiliarios de Texcoco. Y bien sabido es, igualmente, el caso del franciscano Diego de Valadés, quien, con toda probabilidad, fue un mestizo fruto del enlace entre un conquistador español y una doncella emparentada con las casas caciquiles de Tlaxcala.

Con todo, el destino de un porcentaje elevado de antiguos catecúmenos, alumnos y colegiales indígenas, a quienes se les vetó en el siglo XVI su potencial continuidad en la carrera clerical, fue disímil. Dado que, en ciertos casos, esos naturales de alta extracción social gozaban de predisposición para complacerse en una vida espiritual desde el ámbito seglar o laico, compatible con la monogamia conyugal, fueron empleados en diversas tareas ocupacionales dentro de la communitas christiana indiana de la Nueva España. Algunos principales —como Pablo Nazareo, de Xaltocan; Alonso Vejerano y Pedro de San Buenaventura, de Cuauhtitlán; Hernando de Ribas, de Texcoco; Juan Badiano, de Xochimilco; Martín de la Cruz, de Tlatelolco; o Antonio Valeriano, de Azcapotzalco, por mencionar algunos ejemplos connotados— se desempeñaron como grandes “indios latinos”, intelectuales, nahuatlatos, rectores, profesores o preceptores de instituciones pedagógicas. Además, las ordenanzas generales para el gobierno de los naturales prescribían que los oficios y las dignidades de república sólo podían ser detentados por aquellos que fueran también “buenos cristianos”. Ello conllevaba que, en las municipalidades indígenas, los puestos de gobernador, alcalde ordinario, regidor o alguacil se reservasen a los cabildantes que mostraban nominalmente más aquiescencia con la nueva fe. En ese tenor, el sistema de cargos religiosos ofrecía asimismo una vía adicional de ejercicio del ritual público cristiano a nivel local. Y es que sacristanes, maestros de capilla, cantores, porteros, mayorales, fiscales, cofrades y mayordomos de comunidad, entre otros, fueron quienes gestionaron el día a día tanto de las capillas de indios en las cabeceras de doctrina como del resto de iglesias y ermitas, ubicadas en las ayudas y las visitas misioneras.

A fin de cuentas, el cristianismo católico llegó para imponerse y perdurar en la Nueva España. Pero lo hizo de tal manera que no le quedó más remedio que dar rienda suelta a la formulación original de unos sistemas de producción y transmisión del conocimiento, de unas relaciones de poder y de una espiritualidad y religiosidad que singularizaron la cristiandad indígena colonial.

FOTO: Ilustración de Rhetorica christiana, escrita en 1579 por fray Diego Valadés, hombre mestizo hijo de español y de una doncella de la nobleza tlaxcalteca/ Crédito: Houghton Library, Harvard University

« Los tlaxcaltecas como conquistadores Milicias indígenas: de la conquista a la defensa »