Lacan, un clérigo francés

Clásicos y comerciales

POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Leí Lacan & la littérature (2005), compilado por Éric Marty, sin encontrar, sorprendentemente, mucha relación entre Jacques Lacan (1901-1981) y la literatura, comprobando que para los franceses (virtud y defecto) todo ha de ser literario y de un icono cultural como lo fue el gran psicoanalista, deberá salir luz, mucha luz, sobre Marguerite Duras, André Breton, Antonin Artaud, Sófocles, André Gide, Paul Claudel, Samuel Beckett y James Joyce, los autores sobre quienes escribió (o dictó).

El texto sobre Duras es un florilegio sobre quien era la novelista y cineasta de moda en los años sesenta. Palabras de cortesía sobre la única mujer y el único autor vivo de quien Lacan se ocupó. Catherine Millot, la comentarista, prueba con cierta contundencia lo que un colega suyo, dice, en el mismo libro (y lo afirma con orgullo), páginas adelante, “que, contrariamente a la literatura científica no hay una frontera estable entre la vulgarización analítica y la exposición de los fundamentos del psicoanálisis”. Así es: el relato de Lacan sobre Duras es un relato sobre otro relato (El arrebato de Lol V. Stein, 1964). Es decir, literatura sobre la literatura, que es una de las maneras de llamar a la crítica. Pero no hay en Lacan (ni tiene por qué haberlo) el anhelo del crítico cuando compite con la creación.

André Breton, quien inició a Lacan en el culto de lo locura (devoción en extremo problemática cuando es un psiquiatra quien la profesa), se sorprendió de encontrarse, en su consultorio en Viena, en 1921, con que el revolucionario Sigmund Freud era sólo un “burgués tranquilo”. Y el clasicista Freud nada entendió del surrealismo. Lacan mismo, pese su obligación de estar a la moda, solía ser, como Freud, un lector anticuado. De Gide le interesa no la obra y menos la crítica, sino la psico–biografía: el matrimonio blanco del escritor con su prima para tamizar su homosexualidad.

Es sorprendentemente pobre, más allá de la admiración, lo que Lacan tiene que decir de Breton, y sobre todo de Artaud, loco convenientemente muerto, porque no cabe duda que el caótico universo mitológico y léxico del psicoanalista era más rico que el de los surrealistas. Pero no tenía (ni le interesaba tener) el genio de la propaganda propio del manifiesto literario. Jacques Derrida, inclusive, llegó más lejos al presentar a Artaud como la verdadera anti–literatura porque sólo se podía leer con las herramientas que su “locura–obra” proporcionaba, mientras para Lacan, “el suicidado de la sociedad” puso al cuerpo contra el organismo, conjunto de intuiciones mejor desarrolladas –también– por Deleuze & Guattari. En el fondo, para Lacan, Artaud es un “loco tranquilo”, de interés para la clínica. Y ya lo sabemos: sin el gadget de la locura, la clientela moderna devuelve “la cajita feliz Marx–Nietzsche–Freud”, como la llama Ernest Gellner.

Sigue, en el índice de Lacan & la littérature, un asunto muy propio de lo postfreudiano: sustituir al improbable Edipo de Tebas por Hamlet, más apto de ser abducido. En cambio, leyó bien Lacan las estructuras del parentesco en el teatro de Claudel y acabó amistado con la prosa francesa de Beckett pues ambos concluyeron, para nuestra tranquilidad, que nada hay más allá del lenguaje. Obviamente, el festín lacananiano no podía sino ser con Finnegans wake en la mesa. Antes de seguir, debe decirse que Lacan tuvo el valor que la faltó a Roland Barthes y a otros estructuralistas literarios, y que les reprochó George Steiner: jugar con los Antiguos y enlodar a los viejos profesores que le sacaban brillo a las estatuas, sin decir gran cosa sobre los Modernos. Joyce, por ejemplo.

Más allá del lenguaje estaba Joyce, es decir, los juegos de palabras. Lacan se tomó en serio la hazaña joyceana y se propuso, para empezar, una interpretación nominalista: todo se origina en que, en inglés, joyce es alegría por joy; celebró la homofonía joyceana entre sinthome/symptôme/saint homme y descubrió que la equivalencia entre je nomme (yo nombro) y jeune homme (joven del sexo masculino) define a Stephen Dedalus. Y un etcétera que incluye tópicos al estilo de “la estructura del lenguaje es poética”. En fin, si los deconstruccionistas de la actualidad están muy interesados en Joyce, se debe a Lacan (no a Derrida), como lo prueba Joyce against Theory (2010), de David Vichnar.

Cuando cayó en mis manos, Jacques Lacan. The Death of an Intellectual Hero (1983), de Stuart Schneideman, un psicoanalista neoyorkino que habiendo sido adiestrado en la Rue de Lille, terminó apostasiando, agradecí la claridad anglosajona. No es del todo hostil, aclaro, un Schneideman ante quien considera más un maestro zen que un doctor, el Gran Otro poseedor del enigma de la Esfinge.

Si Lacan renunció a curar, sugiere Schneideman, debe ser excluido del campo de la medicina y de la psiquiatría, y acomodado, en brillante compañía, acaso, entre los metafísicos, o, también, a ser degradado como “un lingüista heideggeriano”, como lo hizo el muy freudiano Harold Bloom. Pero leyendo a Schneideman, recordé La traición de los clérigos (1928), de Julien Benda. Aquel neoclásico de izquierdas, horrorizado ante el nazismo y el comunismo, dijo que los clérigos (es decir, los intelectuales), estaban obligados a defender, por encima de la historia y sus ideologías, los valores absolutos de la verdad en política, la decencia personal y la transparencia en el estilo.

El ideal de Benda, por ahistórico, es casi siempre irrealizable, pero si algo fue Lacan fue eso, un clérigo traidor. Quien, a diferencia de un Michel Foucault, sabía, como clínico que fue, lo que era un psicótico, los condenó al monólogo, traicionando el juramento hipocrático. Se quiso heredero de Freud y fue incapaz de honrar a su lengua con una sola página hermosa. En todos los filósofos que pasaron por sus codiciosas manos de coleccionista, encontró una idea que robar, para corromperla y darle a Francia, al fin, su verdadera churriguera. Pero a diferencia de otros clérigos, Lacan no traicionó en nombre de un partido o de un caudillo. Traicionó en nombre de sí mismo. Fue el clérigo absoluto condenado a la autofagia.

Catherine Clément, en Vidas y leyendas de Jacques Lacan (1981), confiesa, pese a la ternura que siente por él, que su pensamiento expiró en público. A Clément, desde luego, esa inmolación le parece grandiosa: “la imagen derrotada exige la muerte”. Puede ser, pero en ese chamuscado osario, no hay, entre juegos de palabras y neologismos, gran cosa para la literatura.

Y Lacan fue no sólo un clérigo, sino específicamente un clérigo francés. Leamos el arrebato nacionalista de Clément: “En Lacan yo me reconozco francesa… En lugar de la familia, la soledad del filósofo, de noche, mientras se apaga la luz con los primeros resplandores del alba, o al contrario, el clamor de las multitudes en la plaza de Grève… En lugar del caldo con croquetas, el lujo del gran plato condimentado y decorado, y al contrario, la austeridad del pan seco, del jarro de agua bendita. Nada de Jerusalén, nada de Moisés; sino la cruz jansenista, Port–Royal, la ascesis descarnada… la amable puntuación que delimita un campo, un río, en un país donde el espacio jamás es inmenso”.

Como decía José Vasconcelos, insisto: tanto rezar para regresar al Padre Nuestro.

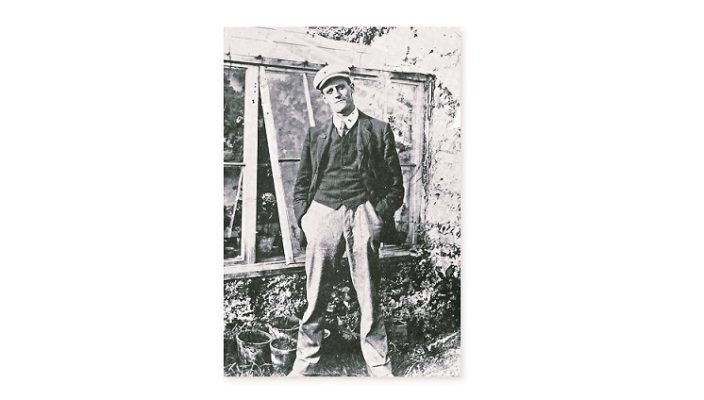

FOTO: El uso del lenguaje utilizado por James Joyce (en la foto) fue del interés de los deconstruccionistas gracias a Lacan. /Archivo EL UNIVERSAL

« Reventón, hedonismo y homoerotismo en las fotografías de Armando Cristeto Todd Haynes y la recreación histriónica »