Queridos míos, no lloren, recuerden; adiós a Goran Petrović

La singularidad se apropia de la prosa de Goran Petrović que aspira a la finura en cada frase. Un texto que despide, con gratitud, al autor de Papel con sello de agua y Atlas descrito por el cielo, quien falleció repentinamente el pasado 26 de enero

POR AURA GARCÍA-JUNCO

Una revelación tiene la forma de un detalle insignificante que, en una especie de quiebre metafísico, arroja por primera vez sentido. Lo primero que se requiere es que miremos con detenimiento algo que podría pasar desapercibido en la vorágine de la cotidianidad. El arte, en sus mejores momentos, adquiere el status de revelación. El arte es a la vez una sorpresa para quien lo crea y una invitación a la maravilla para quien lo experimenta. El arte no es pasivo. Se habita y te habita. Mucho de eso lo aprendí del escritor serbio Goran Petrović (1 de julio de 1961-Kraljevo, 26 de enero de 2024-Belgrado).

En 2003, Sexto Piso, una editorial nueva, recibió de Dubravka Sužnjević, Buba, la propuesta de publicar Atlas descrito por el cielo, una novela que no había sido traducida más que al ruso. Era la primera vez que una traducción del serbio se editaba directamente en México, en vez de ser importado desde España. Dubravka, cuenta en una entrevista, descubrió el libro en uno de sus viajes a Yugoslavia y se enamoró de él. Comenzó a traducirlo por su cuenta y luego buscó al autor para contarle y a una editorial que lo quisiera. Esto es algo que sin duda haría uno de los personajes de Petrović, tan inclinados a enamorarse de los libros hasta querer habitarlos.

Cuando leo lo que cuenta Dubravka sobre Atlas descrito por el cielo, me siento muy cercana. No porque yo haya hecho una espléndida traducción de ese libro y presentado así al público mexicano a un autor desconocido hasta entonces, sino porque sentí que era un magneto que me impelía a hacer algo con él más allá de su lectura. Volviendo al tema de las revelaciones, ese libro fue una para mí. De inmediato estuve adentro. Me mudé a la sala de estar que habitaban los ocho personajes tiernamente enloquecidos que, en busca de pintar su techo de azul, lo quitaron por completo y dejaron que la pintura fuera el firmamento. Me paré a un lado de la silenciosa Tatiana, quien no hablaba nunca, pero que cantaba de vez en vez en una lengua ignota propiciando que “a los pensamientos les crecieran alas de plumas más pintorescas”. Supe, como decía un cuadro en el libro, que esa noche se verían todas las constelaciones a la vez debido a su canto. Sin saberlo, aspiré a la lectura total de la que habla Petrović en otro de sus grandes libros La mano de la buena fortuna.

Quise mudarme a vivir en ese Atlas y me pregunté por qué. Encontré muchas respuestas: la estructura inusual del libro, capítulos breves narrados desde un nosotros, los ocho singulares habitantes de una casa sin techo, intercalados con cuadros que describen obras de arte putativas, relatos en sí mismos, el humor dulce, la ternura de unos botones de flores secas, las notas al pie de página que narran desde pequeñas tramas de los personajes hasta entradas de la Enciclopedia Serpentina, ese palimpsesto que guarda todos los libros de la torre de Babel. El juego de estos personajes, viviendo en una casa con espejos que permiten ver futuro y pasado, verdad y mentira, tías que aparecen en ellos venidas desde quién sabe qué exótico país. Todo ese licor de albaricoque. Todos esos rayos de luna que terminan por convertirse en pececillos lunares que sólo refulgen durante la noche. El amor no correspondido que pone a suspirar al pequeño murciélago Herrero. El brocado, las flores, el olor dulce. Esa poesía, esa exuberancia del lenguaje, me fascinó. Fue como hipnosis.

Paré, leí el libro lentamente, no quise terminarlo. Lo recomendé como si se tratara de escrituras sagradas. Y en cierto sentido lo era para mí. Ese libro me hizo pensar que se puede apostar por la magia, huir del realismo sin perder lo más real: las emociones. Que los objetos en un cuarto, los detalles, eran dignos de nuestra mirada, siempre y cuando refractaran la suficiente luz. Que la forma extravagante de un libro no es más que una manera de invitar a quien lee a un juego de niños (el mejor juego de todos). Y que siempre, por encima de todo, está la palabra. Tenía 25 años y descubrí en ese libro muchas de las cosas que quería hacer con mi propia literatura. En cierto sentido, yo también lo traduje.

Goran Petrović es un escritor de la singularidad. Su prosa aspira al detalle casi de manera neurótica. Este preciosismo se ve primero que nada en el lenguaje, cada frase bellamente labrada, cada metáfora con un brillo de cristal, sin sentirse por ello excesivo o rebuscado. Su obsesión por el detalle también abarca las descripciones. Lo dijo en su última visita a México, en septiembre del año pasado: hemos, como sociedad, perdido la capacidad de apreciar el detalle y la literatura corrige eso. Si la vida es una carrera de 100 metros, si la vida transcurre en un parpadeo de la salida a la meta, la literatura debe ser la cámara lenta que nos muestra los músculos de la corredora, su rostro de sorpresa, la expresión de la que quedó en segundo lugar. Así, sus libros invitan a vivir la sensorialidad al lado de personajes entrañables. La mano de la buena fortuna va incluso más allá, con su idea de la lectura total: los personajes entran literalmente en lo que leen y se encuentran con los otros lectores y lectoras que están leyendo el mismo texto al mismo tiempo. Pueden, al estar en ese viaje, ver cada aspecto que el espacio del libro propone e incluso más. Adam Lozanić, el joven corrector de estilo que arranca la novela, encuentra ahí la atención a la naturaleza que no tiene en su vida cotidiana. Encuentra también el amor con una joven, Jelena, en los jardines de un libro. Al poner a los personajes en la posición de habitantes en un libro dentro de un libro te invita a que hagas lo mismo y a que mires de nuevo la manera en que el mundo al interior del papel se desenvuelve ante tus ojos. Invita a la revelación cotidiana, pero también a la observación lenta del arte.

En el Zócalo, en 2016, Petrović dijo también que la literatura es el borde de la gran alfombra que es la humanidad, y que ese borde, aunque ínfimo, evita que se deshilache. No sé si estoy de acuerdo con esto último (el mundo se está deshilachando sin control), pero de lo que más habla es de una apuesta total a los libros como un elemento imprescindible y único para la existencia. Petrović no escribía para dar mensajes ni para convencer de nada más allá de la belleza y el amor. Sus libros son multiformes y polifónicos. En ellos desfilan los siglos y las culturas más distantes y a menudo brincan de un lado a otro. Es una lástima que su proyecto en curso de diez libros, que llevaba 23 años preparando, se haya visto truncado por su muerte, pero cómo él mismo dice en su Atlas: “Queridos míos, no lloren, recuerden.” Y sus lectores y lectoras lo recordaremos con cariño, bebiendo licor de albaricoque, bajo un techo pintado de cielo. La silenciosa Tatiana ya le canta en otro lado.

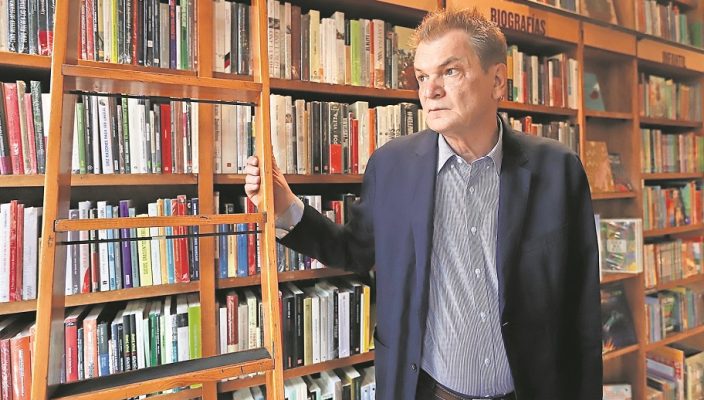

FOTO: El escritor serbio visitó la Ciudad de México en septiembre de 2023. Crédito de imagen: Berenice Fregoso /EL UNIVERSAL

« Yorgos Lanthimos y el simulacro creador Pájaros azules en el centenario de Ramón Xirau »