Los estragos del tiempo

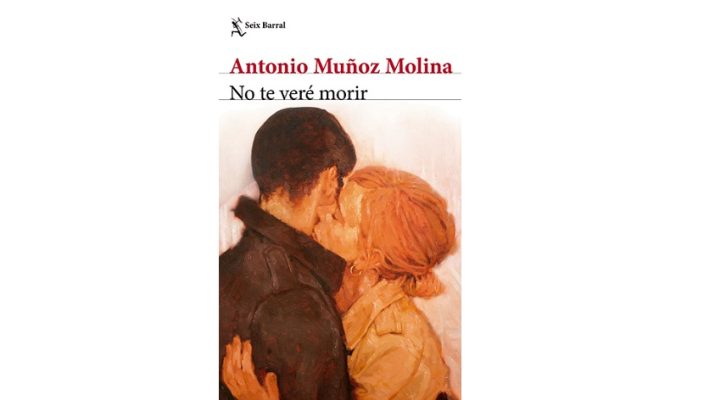

Durante su juventud, Gabriel Aristu y Adriana Zuber protagonizaron una apasionada historia de amor que parecía destinada a durar para siempre. El futuro, sin embargo, tenía otros planes para ellos. Un fragmento, por cortesía de Seix Barral, de la novela No te veré morir.

POR ANTONIO MUÑOZ MOLINA

«Si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño», dijo Aristu, mirando a su alrededor con asombro, con gratitud, con incredulidad, con el miedo a que en cualquier momento se disipara todo, volviendo la mirada hacia Adriana Zuber, medio siglo después, hacia el color y la expresión inalterada de sus ojos, sorprendido de hasta qué punto, habiendo creído recordarlos siempre con exactitud, los había olvidado, los bellos ojos risueños entre grises y azules que ahora lo miraban a él igual que la última vez, en mayo de 1967, en otro siglo y en otro mundo y sin embargo en esta misma habitación, en la que desde el momento de entrar había descubierto que casi nada había cambiado, no ya los muebles o los cuadros o las cortinas en la ventana sino la luz misma, la luz pálida que entraba desde un patio de manzana en el barrio de Salamanca, igual que los rumores vecinales y el ruido bronco pero amortiguado del tráfico, una luz de media mañana y de revelación o despedida, tamizada por los verdes de umbría fresca y savia reciente de los árboles del patio, jardín más bien, casi parque, tan espacioso, oros como de polen o polvo suspendido en el aire, flotando visible en la habitación, en la que Aristu advirtió ahora que sonaba el mismo reloj de péndulo de cincuenta años atrás, acentuando el silencio en que los dos se miraban aquella vez, en el momento de una despedida que no podían concebir, el uno frente al otro, el pelo de ella rojo entonces y no blanco pero igual de revuelto, sus ojos agrandados y atónitos, aunque no más brillantes ni bellos, cuando los dos sabían y aceptaban que se iban a separar pero no podían imaginar la magnitud del espacio ni la duración de los años que tenían por delante, demasiado jóvenes para sospechar siquiera esas amplitudes, las lejanías que pueden separar las vidas humanas, mucho más jóvenes y más inocentes y torpes de lo que creían, confiados de algún modo en la perduración del mundo y del tiempo que hasta entonces habían conocido, cuando una ausencia de uno o dos meses era una eternidad imperfectamente abreviada por las cartas, cuando los apenas diez años que los separaban entonces de la adolescencia y de su primer encuentro cobraban para ellos la lenta duración de sus vidas enteras, constituían la prueba de que lo vivido por los dos hasta entonces tenía raíces tan hondas que nada lo podía debilitar, y mucho menos destruir, ni siquiera la distancia que ahora estaba a punto de abrirse entre ellos, un océano y un continente en teros, un porvenir sin fechas previsibles de regreso, un abismo que ya estaba ensanchándose entre los dos pero que no veían, fijo cada uno en la mirada del otro, engañados por la familiaridad de la mutua presencia y del lugar donde estaban, en la ciudad de siempre y con los ruidos usuales de fondo, más lejos y más cerca, el reloj de péndulo a espaldas de ella y el clamor vecinal en el patio, al que los dos prestaban en ese momento, al quedarse callados, una atención distraída, criadas que cantaban en medio de las tareas matinales, o que seguían la voz de una copla en la radio, en un programa de discos dedicados, martillazos de operarios en una obra cercana, de eso se acordó él de pronto, porque volvía a oírlo ahora mismo, golpes de alguien en el techo o en un muro, otro recuerdo perdido que volvía, preservado dónde, durante todo ese tiempo, en el mismo archivo infalible y sellado del que ahora rescataba un olor de flores secas y de madera barnizada, en esta casa a la que había vuelto muchas veces a lo largo de los últimos cincuenta años, aunque solo en sueños, de los que despertaba con el estupor, y el desconsuelo, de que no fuera verdad lo que hasta ese momento había tan plenamente vivido, con una verosimilitud tan poderosa como la de la vida diurna, aunque con mucha más intensidad y belleza, como si todo lo demás, su otra vida entera, no fuera más que un tedioso simulacro, y él mismo lo viviera más bien ausente y como adormilado, como cuando atravesaba las obligaciones diarias con toda eficiencia pero sin poner la menor atención verdadera en ninguna de ellas, como un figurante en una película, la de su propia vida sólida, respetable y estéril, esa era la palabra, estéril y también superflua, una simulación a la que dedicaba cada hora de cada día desde que abría los ojos, y que solo quedaba interrumpida cuando apagaba la luz, se recluía en la oscuridad y en la almohada y sentía la proximidad consoladora del sueño, y en ella la de ver en los sueños a las personas que más le importaban, y con las que ya solo podía encontrarse cuando estaba dormido, bien porque hubieran muerto o porque estuvieran en el antiguo país, «the old country», decía él también, en el continente del otro lado del océano, amigos de infancia a los que había perdido el rastro sin remordimiento muchos años atrás pero de los que ahora volvía a acordarse, o su hermana, que ahora estaba viuda y muy torpe y no quería salir de Madrid, y mucho menos de España, por más que él y su mujer la invitaran a visitarlos, le ofrecieran billetes en business y habitaciones de hotel, si era que no quería instalarse con ellos en el apartamento de Manhattan, o en la casa a la orilla del Hudson, su hermana que era el único vínculo, la única presencia que quedaba de su vida anterior, la vida española cada vez más deshabitada y lejana, deshabitada de figuras familiares y poblada exclusivamente de desconocidos, algunos de los cuales lo llamaban por su nombre de pila cuando volvía y hasta tenían sus mismos apellidos, y rasgos parecidos a los suyos o más desoladoramente aún a los de sus muertos memorables, los muertos tutelares, su padre y su madre, a los que ahora reconocía en momentos fugaces en la cara o en la voz de un sobrino o sobrina, aunque el parecido, el espejismo, se disipaba en seguida, dejándole una melancolía que ni siquiera se aliviaba las raras veces en que en algún viaje rápido a Madrid había tenido tiempo de visitar sus tumbas, las dos lápidas contiguas, conyugalmente juntos en la muerte igual que lo estuvieron en vida, con una mezcla de constancia y de pesadumbre, de rutina y dulzura, que a él siempre lo había intrigado, y que lo confortaba como la perduración de un ritual cuando los dos aún estaban vivos y él los encontraba en sus regresos, un poco más viejos cada vez pero igual de acompasados en sus costumbres y en sus sosegadas disputas, y en el modo con que el tiempo iba desgastándolos con una lima ecuánime, de manera que no era posible imaginar no ya que se separaran, sino que pudieran no morir al mismo tiempo, o que uno de los dos fuera al concierto de la orquesta nacional el domingo a mediodía y el otro se quedara en casa, o que no viajaran juntos cada dos o tres años a Estados Unidos, a encontrarse con el hijo y la nuera americana y los nietos mucho más americanos que españoles, americanos del todo desde que entraron en la adolescencia, extranjeros visibles que hablaban un torpe español los veranos en que venían a visitar a los abuelos, grandullones impacientes por volver al país al que pertenecían, y donde él, Gabriel Aristu, se había acomodado a la idea de quedarse para siempre, sorprendido de descubrir que cuantos más años pasaban, en vez de adaptarse todavía mejor, se volvía íntimamente más extranjero, aunque hubiera vivido allí muchos años más que en España, aunque hablara y pensara y hasta soñara en inglés y se sorprendiera muchas veces, cuando estaba en España, teniendo reacciones y quejas de americano ante la ineficiencia y la lentitud más bien decadente que tenían tantas cosas en Europa, si bien al llegar le complacía tanto enseñar en el aeropuerto el pasaporte granate de la Unión Europea y pasar así el control en la cola más rápida, aunque también llevaba dispuesto en el bolsillo el otro pasaporte de tapas azules que sacaba con la misma secreta complacencia cuando volvía a Nueva York y veía en la terminal de llegadas a los viajeros desdichados y confusos de Europa y de cualquier otro sitio del mundo, guardando colas lentas y apacentados por funcionarios groseros, antes de enfrentarse en las ventanillas a los agentes amenazadores de Inmigración, que a él sin embargo lo recibían con una sonrisa y un caluroso «Welcome back home, sir», que él acogía afablemente pero con cierta reserva,

un hombre acostumbrado a moverse por los pisos ejecutivos de las sedes de bancos internacionales y despachos de abogados y por las salas de reuniones de los boards de fundaciones culturales o de alto patrocinio, actuando con una desenvoltura en la que había una parte de consumada simulación, una ficción ostensible, pero compartida y aceptada por todos, de cordialidad colectiva y campechanía, convertida a veces en severa gravedad, cuando era preciso ponerse en pie y escuchar el himno nacional con la mano derecha en el corazón, y otras veces disuelta en estallidos unánimes de júbilo, si un orador delante del atril decía un chiste o una agudeza que era preciso celebrar a carcajadas sonoras, como cuando en las recepciones del Kremlin Stalin hacía un chiste y nadie se atrevía a reír menos ruidosamente que los otros y menos aún a ser el primero en dejar de reír o de aplaudir, según había leído Aristu en alguna de aquellas biografías voluminosas que se reservaba para los veranos en la casa de campo junto al Hudson, a la que ahora estaba planeando retirarse, tal vez este verano mismo, cuando volviera de España, de este viaje que sin saber por qué había hecho en secreto, sin decirle nada a Constance, que distraídamente lo imaginaba ahora mismo en Ginebra, en alguna de aquellas reuniones de asesoría señorial y en gran medida ficticia o superflua en las que participaba de vez en cuando desde su jubilación, o más bien encubierto despido, «relevo de la vieja guardia», habían dicho, que al principio le había parecido humillante y ahora agradecía en secreto, ahora que por fin y de golpe se encontraba en libertad para hacer lo que le diera la gana, por primera vez desde que tenía uso de razón, sano y todavía fuerte para sus años, recuperado del cáncer que durante un tiempo pareció que iba a matarlo, lúcido y animoso para hacer todo lo que había pasado la vida entera postergando, por culpa de las circunstancias que de un modo u otro esclavizan a cualquiera, pero sobre todo por culpa de su debilidad de carácter, de su sentido asfixiante del deber, de la responsabilidad y la culpa, por miedo a defraudar las expectativas de los otros, que desde niño lo habían abrumado con una identidad forzosa de buen hijo, de buen alumno, de profesional intachable, y luego de buen esposo y buen padre, y de ejecutivo de organizaciones internacionales a medias entre las finanzas y la filantropía, a todo lo cual él se había sometido con una mansedumbre tan perfecta que casi equivalía, en la práctica, a una vocación, no la que sintió con tanta fuerza y durante un tiempo cuando era muy joven, la de dedicarse en cuerpo y alma al violoncello y tener una carrera como músico, sino la otra vocación, la que le atribuían todos, la que le celebraban, la que le impusieron sin misericordia, aunque sin darse cuenta de la presión que unos y otros ejercían sobre él, déspotas benévolos, padre y madre y profesores paternales y afectuosos consejeros y amigos de la familia que le ayudaban a abrirse camino, con tal generosidad, tan cargados de buenas intenciones, que habría sido imperdonable defraudarlos, colegas o antiguos conocidos del padre que le escribían una carta de referencia o le organizaban un encuentro en un despacho relevante, y después, ya en Estados Unidos, socios o contactos del que pronto sería su suegro, parientes en posiciones de influencia y con una voluntad de ayudar al joven prometedor y a su esposa más joven todavía a la que habría sido desleal no responder con aptitud y con un máximo de iniciativa, en el nuevo país donde todo estaba mucho más lleno de energía que en la vieja Europa, por no hablar de la España lóbrega y atrasada de la que él venía, marcándolo con un origen que le era preciso borrar cuanto antes, tan rápidamente como dejó atrás las dificultades del idioma, aunque no llegó nunca a desprenderse del acento, que ahora, en vez de desacreditarlo cuando hablaba, le añadía una distinción vagamente centroeuropea, con la añadidura prestigiosa de un rastro del inglés británico que había adquirido en Oxford, o más bien perfeccionado, porque el buen acento ya lo traía de Madrid, del British Council donde su padre lo puso a estudiar en cuanto cumplió los diez años, no por esnobismo o arrogancia de clase, de los cuales carecía, tanto como de dinero, sino por una íntima, una desesperada convicción de que debía salvar a su hijo de aquella negrura española en medio de la cual había venido al mundo, debía protegerlo de la ignorancia, de la barbarie, del integrismo religioso, de la rigidez española de aquellos años, de la brutalidad cuartelaria y eclesiástica de los vencedores, de sus verdugos y sus capellanes, de sus feroces servidores subalternos, algunos de los cuales, para su vergüenza, formaban parte de su propia familia y del círculo más inmediato de sus conocidos, que amedrentaban a aquel hombre débil que fue siempre el padre de Gabriel Aristu, débil y culto, digno y pobre, dispuesto a trabajar más y a privarse de cosas esenciales para pagar la matrícula de su hijo en la escuela británica, resuelto a compensarlo de algún modo por la broma pesada, la broma macabra, decía él, de haberlo traído al mundo en España y en 1940, justo en los días de la caída de Francia, cuando estos bárbaros de aquí estaban entregados a su carnicería vengativa, y él, su padre, que en apariencia y oficialmente era uno de los suyos, por haber sufrido «persecución y cautiverio bajo el dominio rojo», se sentía espantado de aquella victoria que había esperado durante tres años, refugiado en diversos sótanos y buhardillas de Madrid y luego en una dependencia de la embajada de Chile, de la que salió como regresado de la tumba una mañana inhóspita de finales de marzo de 1939, encontrándose perdido en una ciudad horizontal de árboles talados y ruinas, en el mismo barrio en el que había vivido siempre, camino de la casa en la que su mujer esperaba sin saber si había muerto, tan pálido como un espectro cuando ella abrió la puerta y lo vio en el rellano, a la luz mezquina de una bombilla colgada de una cuerda, tan paralizado y tan maravillado ante ella, a la que llevaba casi tres años sin ver, y había creído que ya no vería nunca, como se encontró su hijo algo más de setenta años después frente a Adriana Zuber, sintiendo que si la veía tan claramente y tan cerca y oía su voz era que estaba soñando, aunque todas la apariencias indicaran lo contrario y él se encontrara tan despierto y tan lúcido a pesar de lo poco que había dormido por culpa del jet lag y del nerviosismo, de la expectativa inconcebible de volver a verla después de cincuenta años, desde el 16 de mayo de 1967, cuando se cerró a sus espaldas esa puerta que solo hoy había vuelto a abrirse para él y lo que sintió fue una mezcla impura de nostalgia anticipada y alivio, la cobarde retirada masculina de un sufrimiento que esa misma cobardía estaba provocando, el simple deseo de alejarse de la tristeza y poner tierra por medio, tierra y océano en este caso, y un continente entero además, «from sea to shining sea», según dice el himno con un ímpetu religioso que a él en esa época no le molestaba, ya que todo lo de aquel país indiscriminadamente lo atraía, con un fervor de advenedizo que ahora ya casi había olvidado, ahora que no se sentía ni de este lado ni del otro, flotando sin esfuerzo en una doble extranjería, americano a disgusto en España y español resabiado y escéptico en Estados Unidos, desapegado íntimamente de todo salvo de algunos recuerdos y algunos lugares, su estudio sobre todo, o lo que él sin demasiado motivo llamaba así, con el ventanal frente a los bosques y el curso lento del Hudson, y la pequeña biblioteca que había reunido allí, la estantería con las partituras, la caja solemne del cello, que ahora echaba de menos en Madrid, a donde había querido viajar esta vez con un equipaje mínimo, preparado con delicadeza experta por Connie, los dobleces exactos de las camisas, el racimo variado y sedoso de las corbatas, la bolsa de aseo y el estuche de cuero con las cosas de afeitar, incluidos los recipientes de tamaño adecuado de loción y colonia, todo lo que había usado con una sensación de deslealtad en el cuarto de baño del hotel cuando se preparaba meticulosamente para la visita, queriendo evitar en lo posible la formalidad de los preparativos para una reunión corporativa, la sobriedad que había sido su uniforme de trabajo durante tantos años, y de la que ahora no sabía cómo desprenderse, ni siquiera en esta mañana en la que se estaba arreglando como para una cita en los años ceremoniosos de su primera juventud, peinándose hacia atrás en el espejo, el pelo ahora escaso que conservaba el rastro de una ondulación antigua, eligiendo un pañuelo a juego con la corbata para ponérselo doblado en el bolsillo superior de la chaqueta, sin lograr la perfección que a Connie no le habría costado ningún esfuerzo, ella que en ese momento estaría sumergida en el sueño, con el antifaz sobre los ojos, en el dormitorio a oscuras de Nueva York, en el calor excesivo de la calefacción americana, tan extremada y tan irritante como el aire acondicionado, que ella y los chicos sin embargo encontraban natural, y al que él no se había acostumbrado nunca, otra de esas discordias menores que en vez de aliviarse se agravaban con los años, como molestias crónicas que van minando poco a poco la vida, y contra las que uno acepta que no hay nada que hacer, y hasta de vez en cuando se olvida de ellas, sin tolerarlas nunca en el fondo, dejándolas alimentar un resentimiento secreto, un depósito de rencores que se van filtrando gota a gota, como un aljibe a varios metros bajo tierra, en las profundidades inconfesables del alma en las que uno está solo, tan sin vínculos exteriores como lo estaba Gabriel Aristu esta mañana en el hotel de Madrid donde nadie sabía que estuviera alojado, un viajero llegado de Estados Unidos y de Ginebra la tarde anterior sin más equipaje que una pequeña maleta de asa desplegable, moviéndose con la diligencia experta de los habituados a los itinerarios por los aeropuertos internacionales, aunque ya con una cierta lentitud en los ademanes, un hombre muy bien conservado pero que ya había dejado atrás los setenta años, y que le había hablado distraídamente en inglés a la recepcionista, un inglés tan formal como su vestuario, una actitud imperiosa sin esfuerzo que iba allanando delante de él todas las dificultades, haciendo aparecer en el momento oportuno a un empleado que se hacía cargo de su maleta y que unos minutos después, ya en la espléndida habitación que le habían asignado, no una de esas tan mezquinas y peor situadas a las que deportan a los viajeros solos, abrió para él las cortinas que daban a las copas de los árboles en la calle Villanueva y le enseñaba el minibar y el cuarto de baño y le explicaba el funcionamiento del aire acondicionado, que por fortuna no estaba en marcha, a la temperatura heladora que lo habría asaltado en una habitación de hotel en Nueva York, su otra ciudad ahora mismo sumergida todavía en la noche, en otro mundo, en la otra vida que de pronto no le parecía suya y ni siquiera del todo real, aunque hubiera durado mucho más que su vida española, la que ahora estaba a punto de reanudar, o eso creía, sin estar del todo seguro, en cuanto saliera del hotel, orientándose con facilidad en la cuadrícula borrosa de las calles de su juventud.

« Intelectuales y democracia: entre la palabra y el silencio El ciclo de la carne »